TECH M

TECH M

인공지능, 모르면 죄가 되는 세상

미래의 눈

[테크M=권헌영 고려대 정보보호대학원 교수·한국인터넷윤리학회장] 키우는 개가 이웃을 물어 다치게 하면 어떻게 될까. 당연히 값을 치러야 한다. 이른바 법률적 손해배상이다. 어느 나라나 비슷하겠지만 우리 민법은 제759조 제1항에서 동물이 타인에게 가한 손해를 ‘동물의 점유자’가 배상할 책임이 있다고 규정하고 있다. 자동차를 운전하다 사람이 다치면 어떻게 될까. 역시 값을 치러야 한다. 자동차손해배상보장법이나 제조물책임법 또는 민법 등에 관련 규정이 있지만 손해를 배상할 책임이 있다는 점은 마찬가지다.

개하고 자동차는 모두 그 관리자가 법적 책임을 져야 한다는 점에서 같고, 개는 자연적인 존재, 자동차는 인공적인 존재라는 점에서 다르다. 개에게 물린 때에는 물린 사람, 그 관리자와 개 주인 사이에서 책임 관계가 정해진다. 자동차에 치인 경우에는 운전자와 차주, 치인 사람 외에도 자동차 제조사, 판매자 등이 추가로 등장한다. 그렇다고 해도 아주 복잡한 기술이 적용된 자동차가 아니라면 주로 운전자와 차주, 그리고 피해자 사이의 관계에서 통상의 판단으로 책임을 가릴 수 있다.

개와 자동차 경계에 있는 인공지능 로봇

그렇다면 인공지능 로봇이라면 어떻게 될까. 인공지능은 스스로 판단한다는 점에서는 개하고 비슷하고 인공적인 기계장치라는 점에서는 자동차와 비슷하다. 사람의 능력을 넘어서거나 그에 버금가는 수준의 강한 인공지능은 아니더라도 기계학습과 강화학습 등으로 무장한 약한 인공지능은 이미 현실화하고 있다. 사람을 이기는 바둑기사의 출현과 더불어 사람보다 뛰어난 진단을 내리는 의료용 인공지능이 현실에 나타났다. 아직 완전 자율주행차로 미국 자동차협회가 제시한 5단계에 이르지는 못한다하더라도 제한된 조건에서 스스로 주행해 목적지에 도달하는 인공지능 자동차가 도로를 달리고 있다. 원하든 원하지 않든 인공지능 시대를 대비해야 하는 것이 우리의 운명이다.

사람은 사람이 책임져야 할 때를 법으로 정해왔다. 법으로 책임을 정한 이래로 이 원칙은 항상 ‘고의 또는 과실’이 있는 경우에는 ‘책임진다’는 것이다.

그렇지만 어떤 경우에 ‘과실’이 있다고 탓할 수 있는지는 판단이 쉽지 않다. 대체로 당연히 알고 있거나 알 수 있었던 때 또는 알았어야 했는데 스스로의 잘못으로 알지 못하게 된 때에는 과실로 판단한다. 누가 봐도 잘못한 사람을 알아 볼 수 있는 때에는 문제가 없지만 잘못인지 아닌지 잘 모를 때에는 피해자가 누구 잘못인지 밝혀야 한다. 이것을 입증책임이라고 하는데, 가해행위와 손해발생에 합리적 수준의 인과관계가 있음을 증명하면 된다.

인공지능 로봇, 동물처럼 주의 기울여야

문제는 기술발전으로 손해발생에 직접적 원인을 제공한 사람이 불분명해지는 경우다. 자동차 급발진 사고로 사람이 죽거나 다친 경우에 피해자가 누구 잘못인지 밝히는 것은 현재는 불가능에 가깝다. 동일본 쓰나미로 원자력발전소 방사능 유출사고가 난 경우처럼 자연재해와 인간기술의 융합재난사고가 발생하면 문제는 더욱 복잡해진다. 법에서 이 문제를 해결하는 방법을 고안했는데 바로 입증책임을 전환하는 것이다. 즉 스스로 과실이 없다는 점을 입증하지 못하면 발생한 손해에 책임을 지는 것이다. 대표 사례로 제조물책임법이 있다. 제조물책임법 제3조의2는 결함의 추정을 규정하고 있는데, 제조업자가 손해발생이 해당 제조물의 결함이 원인이 아니라는 점을 입증하도록 하고 있다. 법원칙에서는 예외에 해당한다.

이보다 더한 경우도 있는데, 손해가 발생하면 무조건 책임을 지는 것이다. 입증과 상관없이 책임을 지는 경우로 이를 무과실책임주의라고 한다. 대표 사례가 바로 원자력손해배상이다. 원자력손해배상법 제3조는 무과실책임을 명문으로 규정하고 있다.

인공지능에는 어떤 규정을 마련해야 할까. 손해를 입은 사람이 입증해야 하는 일반 손해배상, 제조사가 책임지는 결함 추정 후 입증책임 전환, 원자력과 같은 무과실책임의 어느 구간에서 정해야 할 것이다. 아마도 일반 손해배상의 수준은 넘어서야 할 것이다.

내가 구매해 사용하고 있는 인공지능 로봇이 다른 사람을 다치게 하면 어떻게 될까. 제조사가 시장에 내놓을 때는 문제가 없는데 나와 생활하면서 학습한 결과로 이런 문제가 생겼다면 어떻게 될까. 피해자와 제조사 사이 법률관계에서 사용자이자 관리자인 나는 책임이 없는가. 인공지능을 둘러싼 법률문제에서는 어느 누구도 자유로울 수 없을 것이다. 비슷한 사례인지 알 수 없지만 앞서 본 우리 민법 제759조 제1항의 규정은 그 후단에서 책임을 면할 수 있는 경우를 정하고 있다. ‘동물의 종류와 성질에 따라 그 보관에 상당한 주의를 게을리 하지 아니한 때’가 바로 이 경우다. 그리고 이에 대해 대법원 판례는 ‘상당한 주의를 게을리 하지 않았다는 입증’을 동물점유자가 하도록 하고 있다.

일단 인공지능이 다른 사람에게 손해를 끼친 경우에는 다양한 관여자가 연대해 책임을 져야 한다. 손해 발생의 인과관계를 모두 명확하게 밝혀내기 어렵기 때문인데 자칫 손해는 발생하고 책임지는 자가 없는 불합리한 상황이 와서는 곤란하다. 최근 반려견의 행동교정을 위해 전문가에게 맡긴 사이 그 반려견이 다른 사람을 문 사건에서 개 주인과 전문가가 연대해 책임을 지도록 판결한 서울중앙지방법원 사건은 참고할 만하다.

모든 관여자가 ‘전문가’로서의 직업윤리 가져야

우리 곁에 성큼 다가와 있는 인공지능은 다양한 관여자가 스스로의 개입이 어떤 의미가 있는지 꼭 알아야만 하는 기술이다. 인공지능 개발자와 제조사, 판매자, 이용자, 관리자 등 어떤 위치에서든 우리는 이 인공지능 기술과 소통하고 생활한다. 피해자가 될 수도 있겠지만 알게 모르게 가해자의 입장에 설 수도 있다. 어떤 경우에서든 ‘몰랐다’는 변명이 통하지 않는 시대가 다가오고 있다.

특히 일반 이용자가 아닌 모든 관여자가 ‘전문가’로서의 직업윤리를 가져야 한다. 스스로 책임질 수 없는 물건이나 서비스를 다른 이에게 제공해서는 안 된다. 그러므로 인공지능에 대해 구체적으로 알고 준비해야 한다. 알고리즘 투명성이나 전문가 윤리로 무장하지 않은 서비스나 기업은 설 자리가 없을 것이고, 미리 공개하고 모든 관여자가 스스로 책임질 수 있도록 판을 짜는 지혜를 발휘하지 않으면 모든 책임을 혼자져야 하는 시대가 올 것이다.

사람의 지능을 흉내 내는 수준이 아니라 인류의 지능을 넘어서는 인공지능은 인류에게 어떤 의미이고 또 어떻게 대응해야 할까. 이 문제가 궁금하다면 ‘신의 영역’에 도전하는 ‘인류’가 스스로의 결정으로 내린 현재까지의 규범, ‘생명윤리법’을 참고할 만하다. 인공지능에 대한 사회적 합의와 국가적 대응을 서둘러야 할 때다.

<본 기사는 테크M 제63호(2018년 7월) 기사입니다>

-

'전자정부 名家' LG CNS, 1200억 '행복e음' 사업 수주로 자존심 회복할까공공 소프트웨어(SW) 사업의 강자 LG CNS가 올해 공공시장 첫 '대어'로 꼽히는 보건복지부 차세대 사회보장정보시스템(행복e음) 구축 사업에 출사표를 던졌다.17일 업계에 따르면 LG CNS는 이날 행복e음 사업 재입찰에 제안서를 제출했다.행복e음 사업은 지난 2009년 복지부가 각종 사회복지 급여 및 서비스 지원 대상자의 자격과 이력에 관한 정보를 통합 관리하기 위해 구축한 시스템을 현대화 하는 사업이다. 올해부터 3년간 약 1220억원이 투입된다.이 사업은 지난 3일 첫 입찰 공고를 마감했으나 무2020-03-17 16:54:47테크M 남도영 기자

'전자정부 名家' LG CNS, 1200억 '행복e음' 사업 수주로 자존심 회복할까공공 소프트웨어(SW) 사업의 강자 LG CNS가 올해 공공시장 첫 '대어'로 꼽히는 보건복지부 차세대 사회보장정보시스템(행복e음) 구축 사업에 출사표를 던졌다.17일 업계에 따르면 LG CNS는 이날 행복e음 사업 재입찰에 제안서를 제출했다.행복e음 사업은 지난 2009년 복지부가 각종 사회복지 급여 및 서비스 지원 대상자의 자격과 이력에 관한 정보를 통합 관리하기 위해 구축한 시스템을 현대화 하는 사업이다. 올해부터 3년간 약 1220억원이 투입된다.이 사업은 지난 3일 첫 입찰 공고를 마감했으나 무2020-03-17 16:54:47테크M 남도영 기자 -

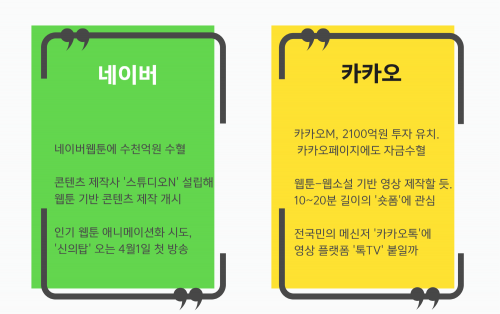

네이버 vs 카카오, 포털-메신저 이은 3라운드... 링은 '콘텐츠'#수천억 자금으로 뭘 만들까#넷플릭스 잡을 수 있을까#톡TV-네이버TV 경쟁 볼만할 듯국내 대표 인터넷 맞수 기업 네이버와 카카오의 세번재 경쟁 무대 막이 올랐다. 포털과 메신저 플랫폼에서 치열하게 경쟁해온 두 기업의 3라운드 링은 '콘텐츠'다. 이미 양사는 콘텐츠 자회사에 수천억원의 자금을 쌓아놨다. 올해부터 본격적으로 콘텐츠 양산에 돌입한다. 콘텐츠 주도권 경쟁의 전초전은 이미 시작됐다.◆실탄 마련한 카카오M, 직접 콘텐츠 제작 개시카카오는 지난 16일 콘텐츠 자회사 카카오M이 3자 배정 유상증자2020-03-17 15:53:45테크M 허준 기자

네이버 vs 카카오, 포털-메신저 이은 3라운드... 링은 '콘텐츠'#수천억 자금으로 뭘 만들까#넷플릭스 잡을 수 있을까#톡TV-네이버TV 경쟁 볼만할 듯국내 대표 인터넷 맞수 기업 네이버와 카카오의 세번재 경쟁 무대 막이 올랐다. 포털과 메신저 플랫폼에서 치열하게 경쟁해온 두 기업의 3라운드 링은 '콘텐츠'다. 이미 양사는 콘텐츠 자회사에 수천억원의 자금을 쌓아놨다. 올해부터 본격적으로 콘텐츠 양산에 돌입한다. 콘텐츠 주도권 경쟁의 전초전은 이미 시작됐다.◆실탄 마련한 카카오M, 직접 콘텐츠 제작 개시카카오는 지난 16일 콘텐츠 자회사 카카오M이 3자 배정 유상증자2020-03-17 15:53:45테크M 허준 기자 -

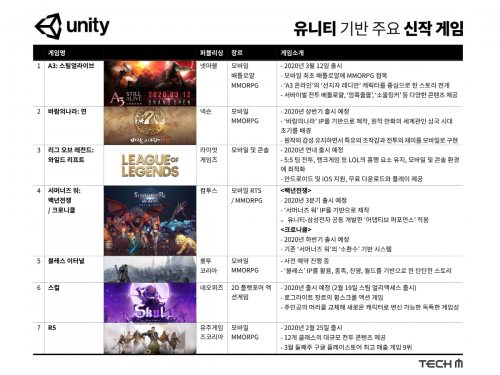

[템 사이트] 게임 하면 유니티! 2020년 기대되는 유니티 기반 게임은?연일 쏟아지는 신작 소식이 게이머들을 설레게 하고 있습니다. 남다른 스케일을 자랑하는 게임업체들의 대형 신작은 물론 독특한 게임성을 내세운 게임까지, 게이머들의 다양한 취향을 만족시킬만한 다양한 신작게임들이 많습니다.오늘은 특히 유니티 엔진을 기반으로 한 신작 게임들을 엄선해서 소개할까 합니다. 유니티는 이미 전세계 수백만명의 게임 개발자들이 사용하는 유명한 게임엔진입니다. 최신 버전의 엔진 '유니티 2019.3' 업데이트를 통해 260가지가 넘는 개선사항과 신규 기능이 포함돼 진일보한 고성능 그래픽과 최적화 기2020-03-17 15:30:39테크M 허준 기자

[템 사이트] 게임 하면 유니티! 2020년 기대되는 유니티 기반 게임은?연일 쏟아지는 신작 소식이 게이머들을 설레게 하고 있습니다. 남다른 스케일을 자랑하는 게임업체들의 대형 신작은 물론 독특한 게임성을 내세운 게임까지, 게이머들의 다양한 취향을 만족시킬만한 다양한 신작게임들이 많습니다.오늘은 특히 유니티 엔진을 기반으로 한 신작 게임들을 엄선해서 소개할까 합니다. 유니티는 이미 전세계 수백만명의 게임 개발자들이 사용하는 유명한 게임엔진입니다. 최신 버전의 엔진 '유니티 2019.3' 업데이트를 통해 260가지가 넘는 개선사항과 신규 기능이 포함돼 진일보한 고성능 그래픽과 최적화 기2020-03-17 15:30:39테크M 허준 기자