TECH M

TECH M

브리태니커부터 위키피디아까지 지식에 대한 욕망과 활용법

ECONOMY 경영

[테크M=송경모 미라위즈 대표] 백과사전은 인간의 모든 지식을 한 묶음의 저작 속에 담으려는 시도에서 탄생했다. 잘 알려져 있듯이 ‘엔사이클로피디아’ (Encyclopedia)는 그리스어로 순환(Cycle)을 뜻하는 엔사이클로스(Encyclos)와 양육 또는 교육을 뜻하는 파이데이아(Paideia)의 합성어다. 원래 책이라는 뜻은 없었고 단지 인간과 자연의 여러 원리에 대한 학습이라는 뜻이었다. 그러다가 근대 프랑스의 계몽사상가 디드로(Denis Diderot, 1713~1784)가 주 편집자로 참여한 방대한 분량의 지식총서 인사이크로피디(Encyclopedie, 이하 ‘백과전서’, 1751~1772에 걸쳐 발행)가 등장하면서 비로소 책이라는 의미가 부가됐다.

고대와 중세의 지식총서들

디드로가 백과전서를 간행하기 전에도 유사한 형태를 지닌 지식총서는 많이 있었다.. 그리스에서는 아리스토텔레스가 정리한 교과목 목록과 그에 해당하는 각종 저작집을 그런 성격의 책으로 분류할 수 있다. 당시 시대적, 사회적 상황에서 자유 시민이 알아야 할 지식의 분야를 망라한 것이었기 때문이다.

로마의 지식인 배로(Marcus Terentius Varro, BC 116-BC27)가 쓴 문법, 수사, 기하, 수학, 천문, 음악, 의학, 건축 지식을 정리한 9권 분량의 ‘디시플리나리움 리브리(Disciplinarium libri IX: Nine Books of Disciplines)’나 41권 분량의 ‘레룸 디비나리움에 후마나룸 엔티퀴타테스(Rerum divinarium et humanarum antiquitates)’는 진정 백과사전다운 면모를 지닌 본격적인 저술이었다. 이 책은 600년 동안 많은 사람들이 참고했으나 지금은 거의 산실됐다고 한다.

AD 77년 이탈리아의 가이우스 플리니우스 세쿤두스(Gaius Plinius Secundus, AD 23~79)는 464명의 저자들이 쓴 2000여권의 고대도서를 상세히 분석해 2493장으로 된 37권의 분과식 백과사전을 만들었다. 지식구조론, 우주학, 지리학, 인류학, 생리학, 동물학, 실물학, 의학, 광물학의 광범한 주제를 다뤘고 1500여 년 동안 유럽 지식인들이 참조하는 백과사전의 역할을 했다. 중세 도서관에는 이 책이 없으면 도서관의 자존심이 훼손될 정도로 절대적인 가치를 인정받았다.

스페인 세비야(Seville)의 주교 이시도레 디 세비야(Isidore de Seville, 560~636)는 약 20년에 걸쳐 20권 분량의 ‘오리지눔 세이우 에티몰로지아룸 리브리 XX(Originum seu Etymologiarum Libri XX: Study of the Origin of Words, Book 20)’를 집필했다.

교육, 의학, 법률, 성경, 신, 교회, 언어, 사회, 어원, 인류, 동물, 우주, 대지, 해양, 지리, 도시계획, 건축, 농업, 원예, 전쟁, 선박, 주택, 풍습, 식품 등 모든 지식분야를 수록했다. 이 책 역시 1000년 이상 중세의 대표적인 백과사전 역할을 했다.

이때까지 백과사전은 주로 분과식, 즉 주제별 분류 방식을 택했다. 일부 알파벳식 배열이 있었으나 부분적이었다. AD 10~11세기 경 출판된 ‘수이다스(Suidas)’는 전 항목을 알파벳순으로 배열한 최초의 백과사전이었다. 알파벳식 배열은 지식을 분류하는 일이 얼마나 한계가 있는가를 암시한다. 1350년 출간된 ‘귈리에무스 파스테라지쿠스(Gulielmus Pastregicus)’의 ‘데 오리지니부스 레룸 리벨루스(De Originibus Rerum Libellus)’도 인물명을 기준으로 자모순 배열을 했다. 1503년 이탈리아의 ‘도메니코 나니 미라벨리(Domenico Nani Mirabelli)’의 ‘폴리안테아 노바(Polyanthea Nova)’도 항목의 알파벳 배열 방식을 따랐다.

중세에는 그밖에 여러 저자들이 지식총서 발간을 주도했지만, AD 1244년 도미니카교단의 수도승 빈센트(Vincent of Beuvais, 1190?~1264?)가 펴낸 ‘스펙트럼 마이우스(Spectrum Maius)’는 80권, 1000장의 분량으로 된, 18세기 중엽까지 최대 규모의 백과사전이었다.

근대 계몽주의가 탄생시킨 백과사전

구텐베르크의 인쇄술 발명 이후, 지식총서는 라틴어 일변도에서 벗어나 이탈리아어, 프랑스어, 스페인어 등으로 번역되거나 새로 출간되는 것들이 늘어났다. 그러나 17세기까지 백과사전은 기독교 수도승이나 목회자를 위한 것이 주류를 이뤘고, 집필자도 성직자가 다수를 차지했다.

하지만 계몽주의가 확산되고 신의 권위가 아니라 인간의 이성을 신봉하는 지식인들이 늘어나면서 백과사전 출판업계에 거대한 변화가 생겼다. 1751년 디드로와 달랑베르(Jean le RondD’Alembert, 1717~1783)가 그동안 유럽 각지에서 출판된 지식총서들을 참고해 ‘인시클로피디(Encyclopedie)’ 편찬을 시작했다. 당시 프랑스의 권위 있는 계몽주의 지식인들이 기고자로 참여했다. 1780년 색인 2권 발간을 끝으로 총 37권의 1차 편찬이 마무리됐다.

백과전서의 발간은 그들이 원래 참고했던 영국의 백과사전 출판계에 거꾸로 영향을 미쳤다. 1768년 스코틀랜드 출신의 앤드류 벨(Andrew Bell), 콜린맥파쿠아(Collin Macfarquhar), 윌리엄 스멜리(William Smellie)는 주간지 형식으로 항목별 해설 작성을 시작했는데, 100기를 거친 뒤 1771년 마침내 브리태니커 백과사전 3권 초판이 에든버러에서 출판됐다.

이후 제2판(1777~1784)은 10권으로 수정 증보가 이뤄졌다. 1801년 3판을 거쳐, 1889년 제 9판에 이르면서 브리태니커는 명실 공히 근대 지식의 보고로서 절대적 위상을 정립하게 됐다. 1974년 15판은 131개국 4277명의 기고자가 참여해 전 30권, 총 분량 3만 3141페이지로 완성됐다. 기존 백과사전의 장단점을 종합해 일반 이용자와 전문 이용자가 동시에 이용할 수 있는 체제로 구성됐다.

브리태니커 백과사전의 성공은 구미 각국은 물론이고 우리나라를 포함한 전 세계 각국에 백과사전 출판 열풍을 불러일으켰다. 20세기 후반기 어느 나라를 막론하고 사회지도층 인사 치고 집에 백과사전을 갖추고 있지 않으면 뭔가 이상한 것처럼 보였던 시절이 있었다. 백과사전은 뭔가 품위가 있어보였다. 물론 대부분은 서가나 거실 장식용이었을 뿐 실제로 그것을 읽는 사람은 거의 없었을 테지만 말이다.

이랬던 브리태니커가 도서관 서가를 제외하고 대부분 가정에서 자취를 감추게 되는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다.

개방형 위키 지식문서의 등장

미국 앨리바마 주 출신의 옵션 트레이더 지미 웨일스(Jimmy Wales, 1966~)는 브리태니커를 비롯한 기존 백과사전에 자기가 찾고자 하는 항목 중 빠진 게 많아서 늘 불만스러웠다. 그래서 오픈소스 운동인 GNU 프로젝트의 일환으로 온라인 백과사전 편찬 사업인 누피디아(Nupeidia)를 시작했다. 처음에는 자원봉사자의 기고에 의존했으나, 이내 한계에 부딪치자 위키위키웹(WikiWikiWeb) 사이트 방식을 도입해 누구나 참여해서 콘텐츠를 편집할 수 있도록 했다. 위키위키는 하와이어로 ‘빨리빨리’라는 뜻인데 1995년 미국의 프로그래머 워드 커닝햄(Word Cunningham, 1949~ )이 개발했다. 이후 위키피디아는 놀랄만치 빠른 속도로 성장하면서 위키노믹스(Wikinomics)라는 신조어를 만들어낼 정도로 지식 공유와 협업의 대명사가 됐다. 아울러 위키미디어(Wikimedia), 위키리크스(Wikidocs), 위키아트(Wikiart), 위키독스(Wikidocs) 등 이른바 개방, 공유, 협업을 통해 지식을 생산해 내는 수많은 위키 문화들이 생겨났다.

이제 아무도 거금을 들여 백과사전 한 질 따위를 구매하려고 하지 않았다. 브리태니커 등 수많은 백과사전회사들이 디지털 CD판, 온라인 판을 만들면서 대응했으나, 위키의 위력 앞에 무릎을 꿇었다. 2012년 3월 브리태니커 백과사전은 마침내 종이책 발행 중단을 선언했다.

물론 위키피디아는 개방형 시스템으로서 정보의 신뢰성이나 공정성이 기존 종이 백과사전의 그것에 미치지 못한다는 비판을 피하지 못하고 있다. 누구나 편집할 수 있다는 것은 누구나 거짓 정보 또는 특정인의 이익에 편향된 정보를 올릴 수 있다는 것을 의미한다.. 개방형 시스템의 자정 효과가 있다고 말하지만, 그것이 생각처럼 완벽하게 작동하는 것은 아니다. 그래서 아직도 학술논문에서 위키피디아 인용을 잘 인정해주지 않으려는 경향이 있다. 폐쇄형 시스템인 브리태니커조차도 콘텐츠의 신뢰성 면에서는 다만 정도의 차이가 있을 뿐 본질은 크게 다르지 않다. 인간의 인지 능력 한계에 비춰봤을 때 이 문제는 피할 수 없다.

융합과 협업의 이성으로

18세기 계몽주의 시대에 등장한 백과전서는 중세 인간 이성의 위대함을 부각시키려는 데에 목적을 두고 있었다. 근대 이성은 지식을 분류할 수 있다고 생각했다. 그래서 거기에는 분류법이 있었다. 도서의 십진분류법이나 표준산업분류(SIC) 같은 것들이 바로 근대 이성의 소산이다. 물론 분류법이 그 이전에도 없었던 것은 아니지만, 그것을 가능하게 했던 근거는 어디까지나 신의 전능함이었다.

또한 근대 이성은 세상의 중요한 지식들을 한 질의 종이 뭉치, 체계적으로 나눠 담을 수 있다는 생각에서 벗어나지 못했다, 위키피디아도 자신을 온라인 백과사전이라고 정의하는 한, 구시대 이성의 프레임을 벗어나지 못하는 것이다. 하지만 위키피디아는 실제로 과거와 같은 이성의 역할에 종지부를 찍었다. 자신도 모르는 사이에 전혀 새로운 이성의 시대를 열었다. 연결과 공유의 이성이다.

지식은 나누는 것이 아니라 합칠 때, 고립돼 있는 것이 아니라 연결될 때 비로소 가치를 생성한다. 과거 종이책 시대에도 그것은 어느 정도 가능했다. 순전히 인간의 두뇌 능력에 의거한 기억과 영감 때문에 가능했다. 하지만 디지털 연결성이 등장하면서 이 작동 구조가 질적으로 달라졌다.

이재규의 ‘경영의 세계사(2017)’는 1차 산업혁명(증기 동력의 시대)을 자본생산성 혁명, 2차 산업혁명을 노동생산성(전기, 자동차, 대량생산) 혁명, 3차 산업혁명(컴퓨터)을 지식생산성 혁명으로 규정한다. 그리고 지식생산성 혁명의 성과는 고립된 지식을 어떻게 연결하고 융합하느냐의 문제로 귀착된다. 사실 최근 논의가 일고 있는 4차 산업혁명 개념은 결코 새로운 것이 아니다. 그것은 지식생산성 혁명으로서 3차 산업혁명의 연장선에서 일어난 현상에 불과하다. 빅데이터, IoT, 스마트팩토리, 이 모든 것들은 IT기술의 변화가 아니라 본질적으로 분산된 지식들, 아니 정보들을 연결하는 방법에 대한 혁명이다.

이제 학문이나 사업의 카테고리 별로 분리된 정보 내지 지식들은 점점 설 자리가 없어지고 있다. 예컨대 금융과 소셜미디어 사업 지식, 또는 전자공학과 화학을 서로 동떨어진 분야로 본다면 한참 뒤떨어진 것이다. 융합 기술과 사업이 날로 확산되는 지금 표준산업 분류의 한 분야에 정확히 대응되는 사업을 찾기는 점점 힘들어지고 있다.

이 대목에서 정보와 지식의 미묘한 차이를 다시 되짚어보자. 오프라인이든 온라인이든 백과사전에 담긴 수많은 문자나 이미지들은 그 자체로는 정보일 뿐이다. 하지만 그 정보가 사용자가 지닌 다른 정보와 연결되면서 어떤 의미 있는 결과를 낳는 데에 활용될 때 비로소 그 정보들은 지식으로 탈바꿈한다. 이것이 바로 드러커(Peter F. Drucker)가 말했던 지식의 의미다.

백과사전식 사고의 종말

백과사전식 사고는 많이 아는 사람을 높이 평가해왔다. 지금까지 제도권 교육은 주로 시험을 통해 이런 사람을 걸러내곤 했다. 배운 사람이란 많이 아는 사람을 주로 의미했다. 청소년기 20여년에 걸쳐 씨름하는 교과서도 결국 본질은 백과사전이다.

하지만 이제 탈(脫)백과사전식 사고는 자신의 사업에서 목표를 달성하는, 즉 성과를 내는 사람을 추구한다. 단지 만권의 책을 읽은 사람이 아니라, 지금 내가 하는 일에서 성과를 달성하기 위해 필요한 지식을 찾아내고 이를 행동과 훈련으로 구현해낼 수 있는 사람을 찾는다. 융합과 창의를 강조하는 이유도 이 때문이다. 이 능력은 학교 교육을 다 받았거나 아니거나 하는 것과는 크게 상관이 없다.

한편 초창기 검색엔진, 특히 야후는 백과사전식 사고의 소산이었다. 야후는 카테고리별 분류 방식을 채택했기 때문이다. 하지만 구글은 그 사고를 탈피했다. 구글은 지식을 분류하려들지 않았다. 다만 사람이 많이 찾는 지식들을 우선 찾으려 했다. 또한 구글은 무의미한 알파벳식 배열법도 탈피했다. 위키피디아는 구글을 검색할 때 자주 상단에 배치되기는 하지만, 구글 검색 시스템의 한 부분에 불과하다. 구글은 이렇게 사전(事典)과 사전(辭典)의 시대에 동시 종말을 고했다.

지식의 진정한 역할은 전에 없던 지식을 만들어 내는 데 있다. 과거에 형성된 지식은 오직 그렇게 할 수 있을 때에만 가치가 있다. 백과사전의 위상이 점점 퇴락하는 이유는 거기에 있다. 위키피디아도 적어도 백과사전으로 자신을 규정하는 한 그 운명에서 자유롭지 못하다. 한편 비교적 체계 없이 우리 앞에 매순간 던져지는 뉴스도 사실을 흩어진 백과사전 쪽지들과 같은 성격을 지니고 있다. 뉴스는 아무리 새로운 것이라 해도 과거의 것이다.

거기에 등장하는 어떤 역사, 그 어떤 사건에 대해서는 아무도 그 진실의 전모를 알 수 없다. 인터넷에 유통되는 온갖 정보는 그것이 공인된 것이든 아니든 정도의 차이는 있을 뿐, 한결같이 표면적인 것이거나 편집자의 의도대로 왜곡된 것이거나 내게는 아무런 의미가 없는 죽은 정보들에 불과하다. 그것들이 내 성과를 내도록 하는 진정한 지식으로 탈바꿈하느냐 사장되느냐는 오직 이 무한한 세계를 둘러보는 당사자의 눈에 달려 있다. 토마스 에디슨이나 빌 게이츠가 자신의 성과를 낳은 지식 가운데 백과사전이나 교과서에서 얻은 것이 과연 얼마나 될까?

<본 기사는 테크M 제60호(2018년 4월) 기사입니다>

-

'전자정부 名家' LG CNS, 1200억 '행복e음' 사업 수주로 자존심 회복할까공공 소프트웨어(SW) 사업의 강자 LG CNS가 올해 공공시장 첫 '대어'로 꼽히는 보건복지부 차세대 사회보장정보시스템(행복e음) 구축 사업에 출사표를 던졌다.17일 업계에 따르면 LG CNS는 이날 행복e음 사업 재입찰에 제안서를 제출했다.행복e음 사업은 지난 2009년 복지부가 각종 사회복지 급여 및 서비스 지원 대상자의 자격과 이력에 관한 정보를 통합 관리하기 위해 구축한 시스템을 현대화 하는 사업이다. 올해부터 3년간 약 1220억원이 투입된다.이 사업은 지난 3일 첫 입찰 공고를 마감했으나 무2020-03-17 16:54:47테크M 남도영 기자

'전자정부 名家' LG CNS, 1200억 '행복e음' 사업 수주로 자존심 회복할까공공 소프트웨어(SW) 사업의 강자 LG CNS가 올해 공공시장 첫 '대어'로 꼽히는 보건복지부 차세대 사회보장정보시스템(행복e음) 구축 사업에 출사표를 던졌다.17일 업계에 따르면 LG CNS는 이날 행복e음 사업 재입찰에 제안서를 제출했다.행복e음 사업은 지난 2009년 복지부가 각종 사회복지 급여 및 서비스 지원 대상자의 자격과 이력에 관한 정보를 통합 관리하기 위해 구축한 시스템을 현대화 하는 사업이다. 올해부터 3년간 약 1220억원이 투입된다.이 사업은 지난 3일 첫 입찰 공고를 마감했으나 무2020-03-17 16:54:47테크M 남도영 기자 -

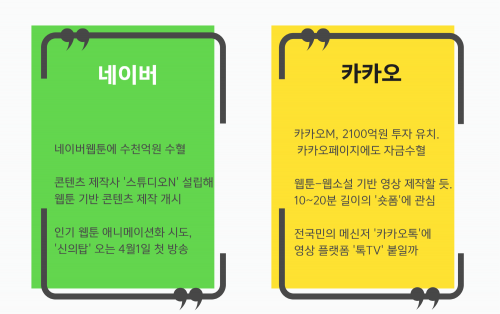

네이버 vs 카카오, 포털-메신저 이은 3라운드... 링은 '콘텐츠'#수천억 자금으로 뭘 만들까#넷플릭스 잡을 수 있을까#톡TV-네이버TV 경쟁 볼만할 듯국내 대표 인터넷 맞수 기업 네이버와 카카오의 세번재 경쟁 무대 막이 올랐다. 포털과 메신저 플랫폼에서 치열하게 경쟁해온 두 기업의 3라운드 링은 '콘텐츠'다. 이미 양사는 콘텐츠 자회사에 수천억원의 자금을 쌓아놨다. 올해부터 본격적으로 콘텐츠 양산에 돌입한다. 콘텐츠 주도권 경쟁의 전초전은 이미 시작됐다.◆실탄 마련한 카카오M, 직접 콘텐츠 제작 개시카카오는 지난 16일 콘텐츠 자회사 카카오M이 3자 배정 유상증자2020-03-17 15:53:45테크M 허준 기자

네이버 vs 카카오, 포털-메신저 이은 3라운드... 링은 '콘텐츠'#수천억 자금으로 뭘 만들까#넷플릭스 잡을 수 있을까#톡TV-네이버TV 경쟁 볼만할 듯국내 대표 인터넷 맞수 기업 네이버와 카카오의 세번재 경쟁 무대 막이 올랐다. 포털과 메신저 플랫폼에서 치열하게 경쟁해온 두 기업의 3라운드 링은 '콘텐츠'다. 이미 양사는 콘텐츠 자회사에 수천억원의 자금을 쌓아놨다. 올해부터 본격적으로 콘텐츠 양산에 돌입한다. 콘텐츠 주도권 경쟁의 전초전은 이미 시작됐다.◆실탄 마련한 카카오M, 직접 콘텐츠 제작 개시카카오는 지난 16일 콘텐츠 자회사 카카오M이 3자 배정 유상증자2020-03-17 15:53:45테크M 허준 기자 -

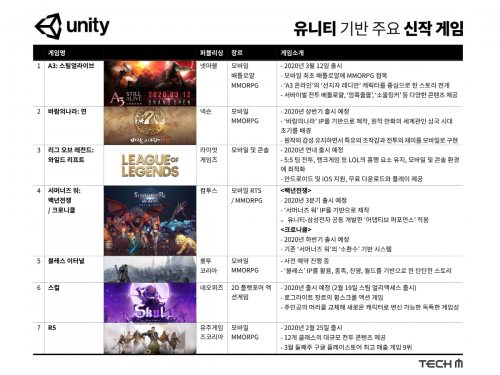

[템 사이트] 게임 하면 유니티! 2020년 기대되는 유니티 기반 게임은?연일 쏟아지는 신작 소식이 게이머들을 설레게 하고 있습니다. 남다른 스케일을 자랑하는 게임업체들의 대형 신작은 물론 독특한 게임성을 내세운 게임까지, 게이머들의 다양한 취향을 만족시킬만한 다양한 신작게임들이 많습니다.오늘은 특히 유니티 엔진을 기반으로 한 신작 게임들을 엄선해서 소개할까 합니다. 유니티는 이미 전세계 수백만명의 게임 개발자들이 사용하는 유명한 게임엔진입니다. 최신 버전의 엔진 '유니티 2019.3' 업데이트를 통해 260가지가 넘는 개선사항과 신규 기능이 포함돼 진일보한 고성능 그래픽과 최적화 기2020-03-17 15:30:39테크M 허준 기자

[템 사이트] 게임 하면 유니티! 2020년 기대되는 유니티 기반 게임은?연일 쏟아지는 신작 소식이 게이머들을 설레게 하고 있습니다. 남다른 스케일을 자랑하는 게임업체들의 대형 신작은 물론 독특한 게임성을 내세운 게임까지, 게이머들의 다양한 취향을 만족시킬만한 다양한 신작게임들이 많습니다.오늘은 특히 유니티 엔진을 기반으로 한 신작 게임들을 엄선해서 소개할까 합니다. 유니티는 이미 전세계 수백만명의 게임 개발자들이 사용하는 유명한 게임엔진입니다. 최신 버전의 엔진 '유니티 2019.3' 업데이트를 통해 260가지가 넘는 개선사항과 신규 기능이 포함돼 진일보한 고성능 그래픽과 최적화 기2020-03-17 15:30:39테크M 허준 기자

![이시도레 주교의 백과사전 8세기 필사본 [출처: DNLZL] (좌) / 중세 최대 규모의 백과사전, 빈센트의 ‘스펙트럼 마이우스’ (우)](http://techmkr.fineyes.com/data/editor/1803/thumb-1981902326_1522377032.63548_1000x666.jpg)