TECH M

TECH M

금융관점에서 본 블록체인, 굴러들어온 기회 걷어찰 텐가

[테크M=김형중 고려대학교 정보보호대학원 교수]

암호화폐와 블록체인은 불가분의 관계인가

필자는 블록체인이 세상을 바꿀 것이란 말에 약간 회의적이다. 블록체인은 데이터 구조의 한 형태다. 어떤 데이터 구조도 지금까지 세상을 바꾼 바 없고, 앞으로도 그럴 것이다. 블록체인은 암호화폐의 근간이 되는 기술이면서 블록들을 체인으로 연결한다. 사전적 정의가 그렇다.

2009년 비트코인이 처음 출현했을 때 세상은 암호기술을 적용한 장난감 정도로 여겼다. 비트코인 가격이 천정부지로 뛰자 세간의 이목이 집중됐다. 이 암호화폐에는 블록체인, 합의방식, 암호이론 등이 결합되어 있다. 신뢰할 수 없는 분산환경에서 신뢰를 확보하는 기술이 그 중 압권이었다.

하지만 비트코인 같은 암호화폐가 4차 산업의 핵심기술이라고 주장하기에는 뭔가 찜찜한 구석이 있다. 암호화폐는 기술적으로 분명히 혁신적이고 세상을 바꿀 잠재성이 충분하다. 그런데 화폐의 성격이 있고 가격이 널뛰듯 하는 변동성 외에도 투기의 대상이라는 부정적인 요소를 지니고 있다. 그래서 가치중립적인 용어가 필요했는데 그게 블록체인이었다.

아무튼 블록체인이 인공지능, 빅데이터 등과 함께 차세대 기술로 부각되었다. 여기서부터 블록체인과 암호화폐가 분리될 수 있는지 의문을 제기하기 시작했다. 그래서 혼란이 가중되기 시작했다.

전문가들이 블록체인이라고 말하지만 그 내용은 화폐의 성질을 뺀 사실상 암호화폐다. 그런 블록체인도 연구개발 비용이 필요하다. 장차 혁신적인 블록체인의 응용분야가 얼마든지 출현할 수 있다. 블록체인 연구를 진흥할 부처의 입장에서는 둘을 분리하고 싶어할 것이다. 그래서 과학기술정보통신부는 블록체인만 다루고 싶어한다. 한편 화폐, 더 나아가 통화나 금융의 속성을 다루는 소관부처는 금융위원회다. 지금은 암호화폐와 블록체인이 불가분의 관계인지를 소모적으로 논할 때가 아니다. 솔로몬의 해법을 찾아야 한다.

블록체인과 암호화폐는 심정적으로 불가분의 관계라는 게 필자의 인식이다. 그래서 블록체인을 포함하는 암호화폐 기술의 R&D는 과학기술정보통신부가, 암호화폐의 금융 속성은 금융위원회가 책임지는 게 옳다고 주장한다.

과기정통부는 암호화폐 기술을 진흥하고, 금융위는 암호화폐를 제도권으로 끌어들여 적절한 규제를 하면 균형이 잡힌다. 정부가 암호화폐 기술을 개발하도록 장려하고 그 결과로 첨단금융 인프라를 구축하면 꿩 잡고 알 먹는 일석이조의 효과를 거둘 수 있다.

블록체인 연구는 갈 길이 멀다

사족이지만 정말 블록체인이 유용하다면 지금쯤 블록체인을 쓰는 응용제품이 셀 수 없이 많이 출현했어야 한다. 암호화폐 종류가 부지기수이고, 토큰 또한 그 수가 날로 증가하고 있지만 블록체인 상품은 거의 없다. 암호화폐의 진화속도는 놀라울 정도인데 말이다.

블록체인을 암호화폐가 아닌 다른 분야에 적용하려면 선결해야 할 과제가 태산 같다. 제일 골치 아픈 문제가 프라이버시다. 블록체인에 모든 기록이 다 노출되는데 누가 자기 정보를 블록에 올리도록 허용하겠는가. 내 정보를 동의 없이 블록체인에 올리려면 소송을 각오해야 한다.

그런데도 가장 민감하다는 의료정보를 블록체인에 올리겠다는 용감한 제안도 있다. 금융분야에서도 암호화폐 기능은 다 필요 없고 블록체인만 떼어내 쓰겠다는 움직임이 있었다. 그런데 블록체인에는 그것 말고도 허다한 문제점이 있다. 그래서 출현한 게 분산원장이란 중립적 용어다.

금융정보 공유가 프라이버시 이상의 심각한 문제를 야기하기 때문에 엄격하게 접근을 제어하려다 보니 원래 의도했던 블록체인의 모양으로는 한계가 있었다. 그래서 탈블록체인 기치를 들고 나온 게 분산원장이다. 그런 블록체인이 정말 원래 의도했던 블록체인인지 알 수 없다. 분산원장은 또 다른 변형 블록체인 데이터 구조다. 사물인터넷에 초점을 맞춘 탱글(tangle)이란 데이터 구조도 출현했다. 데이터 구조는 진화하며, 당연히 블록체인도 계속 그럴 것이다. 블록체인도 데이터 구조 그 자체만을 의미하지 않는다.

블록체인과 암호화폐를 분리해 외로운 길을 자초할 필요가 없다. 두 가지는 거의 한 몸이니 둘을 분리하지 말고 암호화폐 연구에 적극적으로 정부예산을 투입해야 한다. 이를 통해 블록체인 연구를 계속 진행해야 한다.

골리앗의 저주

블록체인이든 분산원장이든 그게 다 그거고 그것들의 가장 훌륭한 응용분야는 여전히 암호화폐다. 그런데 비트코인 가격이 1000만 원을 돌파하자 투기광풍에 놀란 정부가 허겁지겁 규제의 칼을 빼 들었고 금융업계는 관치금융에 순치된 모습을 드러냈다.

정부가 가상계좌 신규개설을 금지하자 일부 시중은행은 정부의 규제보다 더 강도 높은 대책을 내놓았다. 새로운 금융질서가 몰려와 기존 금융기관의 명줄을 재촉하고 있는 줄도 모르고 있는 게 안타깝다. 아직은 관치금융의 울타리 안이 더 아늑하기 때문일 것이다.

우리나라 암호화폐거래소인 업비트의 거래규모가 세계 1위를 기록했다고 한다. 하루 거래금액이 이 글을 쓸 때만 해도 86억 달러였다. 2위 빗썸은 57억 달러였다. 0.1%를 수수료라고 치면 업비트는 하루 86억 원, 빗썸은 57억 원을 번다는 말이다. 그런데 증권회사들은 그 사이 뭘 했나? 시스템도 좋고, 보안수준도 높고, 자금도 풍부하며, 경험도 있다. 증권회사를 포함해 우수한 금융기관 인력들이 거래소로 몰려가고 있는 것이 현실이다.

금융기관들이 황금어장을 강 건너 불구경 하듯 한 결과다. 잡기만하면 되는 굴러들어온 호박을 보고만 있었다. 중앙은행이 암호화폐를 발행하면 시중은행이 필요 없다는 보고서도 있다. 물론 노골적으로 그렇게 쓰지 않았지만 행간을 읽으면 알 수 있다. 한국은행이 발행한 보고서는 현재 많은 중앙은행이 법률에 따라 “일반 경제주체와 직접 예금거래를 할 수 없다”고 밝혔다. 그게 그 말이다.

스웨덴처럼 법정화폐인 현금이 국민들로부터 외면을 당하는 날이 온다. 그런데 중앙은행이 암호화폐를 발행하지 않으면 거시경제의 불안정성이 야기되고 통화정책 수단이 제한을 받는다는 보고서가 있다. 그래서 중앙은행이 직접 암호화폐를 발행할 날이 멀지 않았다.

언젠가는 법을 고쳐 중앙은행이 시중은행 역할까지 할 수 있다는 말이다. 상황이 이런데도 금융기관은 태평성대를 구가하고 있다. 은행이 사라지지는 않을 것이다. 그런데 금융기관이 정보통신기업처럼 변모하지 않으면 생존이 어려워진다. 이는 필자의 주장만은 아니다.

HSBC는 직원 수가 약 23만 명인데 매출이 480억 달러에, 이익은 24억 달러다(2016년). 895억 달러의 매출에 190억 달러의 이익을 올리는 구글의 직원 수는 7만 명(2017년). 두 회사를 단순 비교하는 것은 무리지만 참고는 될 것이다.

골리앗은 키가 3미터 가까이 되는데다 투구 무게가 57킬로그램이나 되는 갑옷을 입었지만 다윗은 맨몸으로 맞섰다. 다윗이 돌멩이 하나로 골리앗의 이마를 맞혀 쓰러지게 했다. 거대기업이 신기술로 무장한 스타트업 앞에서 맥없이 무너지는 현상이 바로 골리앗의 저주다.

금융기관도 속도전쟁에서 살아남지 못하면 소멸된다. 생산성도 중요한 과제다. 골드만삭스가 페이스북 보다 엔지니어를 더 많이 고용했다. 디지털 변환이 종이와 연필로 되는 게 아니다. 금융기관은 스스로 골리앗인지 다윗인지 점검해 보아야 한다.

암호화폐 광풍은 금융기관 겨냥한 것

미국에서 만난 기자가 막 운전을 배우던 필자에게 쌍방 모두 ‘스튜핏’하지 않으면 교통사고가 나지 않는다는 말을 해줬다. 규제기관과 금융기관 둘 다 스튜핏 하면 사고가 나서 힘 없는 금융기관만 죽는다.

금융기관은 신용창출, 금융상품 개발, 리스크 관리의 선수들이다. 그렇다면, 암호화폐로 선물거래나 파생상품을 만드는 것도 고려해야 한다. 규제기관과 머리를 맞대서 규제를 풀어야 한다. 암호화폐의 변동성이 커서 파생상품 설계에 적합하고, 리스크를 헷지하려면 선물거래가 필요하다.

미국은 이미 선물거래를 허용했다. 증거금(margin) 등 여러 제도도 잘 정비되어 있다. 미국이 금융 후진국인가? 미국이 하면 금융기관들이 나서서 정부를 설득해 우리나라도 이런 제도를 정착시켜야 한다. 그런데 ICO는 금지하고 거래소를 폐지하겠다는 쇄국정책을 고집한다. 암울하다.

미국은 이미 선물거래를 허용했다. 증거금(margin) 등 여러 제도도 잘 정비되어 있다. 미국이 금융 후진국인가? 미국이 하면 금융기관들이 나서서 정부를 설득해 우리나라도 이런 제도를 정착시켜야 한다. 그런데 ICO는 금지하고 거래소를 폐지하겠다는 쇄국정책을 고집한다. 암울하다.

많은 사람들이 암호화폐의 핵심은 블록체인이라고 말한다. 필자는 암호화폐의 핵심은 인센티브에 있다고 본다. 장난감에 지나지 않았던 비트코인을 채굴하려고 시중의 GPU가 동이 나고 전세계적으로 비트코인 네트워크가 만들어진 것은 절묘한 인센티브가 있었기 때문이다.

참여자들에게 가치 있는 뭔가를 인센티브로 줄 수 있다는 것이 암호화폐의 가장 큰 장점이다. 토큰은 참여자들에게 동기를 부여하며, 축적한 토큰으로 물건을 사고 선물도 줄 수 있다. 싸이월드에서는 고객 돈으로 도토리를 사야 했지만 암호화폐 세계에서는 토큰을 받거나 채굴할 수 있다.

필자는 우리은행에서 위비코인을 개발한다고 해서 큰 기대를했다. 위비톡을 만들어 메신저 환경도 만들고, 오픈마켓도 연다고 해서 박수를 쳤다. 그런데 뭘 망설이고 있는지 답답하다. 지금 그러고 있을 때가 아니다.

이미 한국에서 준비한 암호화폐나 토큰이 10개 남짓 된다. 가장 성공적인 게 아이콘(ICON)으로 시가총액이 31억 달러를 돌파했다. 시가총액 규모로 전세계 암호화폐와 토큰을 다 포함해서 16위이고 토큰만으로는 EOS, TRON에 이어 3위를 기록했다.

그 외에도 보스코인, 메디블록, 플러스코인, 링커코인, 하이코인, HDAC, 애스톤, 퓨즈X 등이 있다. 지금 준비 중인 것도 셀 수 없을 정도다. 모두 성공하지 못하겠지만 일부는 성공할 것이다. 해보는 것과 해보지 않는 것의 차이는 극명하다. 한국도 잘 할 수 있다.

만약 위비코인이 채굴방식을 기반으로 한 코인이라면 삼성전자나 하이닉스와 협력해서 최상의 GPU를 설계할 수 있다. 이 코인으로 오픈마켓에서 상품을 구매하거나 세금을 낼 수도 있다. 심지어 스마트 계약을 통해 세금을 자동으로 납부하게 할 수도 있다.

우리은행은 자금이 풍부하니 굳이 ICO를 하지 않아도 된다. 그런데 ICO를 하면 수천억 원을 순식간에 모을 수도 있다. 또한 지구촌 곳곳에서 ICO에 참여한 투자자들이 이 코인의 지지자들이 되어 줄 것이다. 이렇게 좋은 기회를 스스로 차단하고 있지 않은지 돌아볼 일이다.

최근 국회 토론회에서 법무부 한 공무원은 “암호화폐는 결코 장래의 지급수단이 될 수 없다”며 “암호화폐는 모두 차별성이 없고 한국에서 발행한 암호화폐는 하나도 없다”며 강력한 규제를 주장했다. 심지어 책임지지 않는 암호화폐는 스스로 법정화폐임을 천명한 것이라는 말을 했다. 그 말은 법정화폐는 책임을 지지 않는다는 의미로 들린다. 물론 법정화폐(fiat)를 의미하는 라틴어의 뜻이 대략 그런 뜻을 지니지만 말이다.

암호화폐는 스스로를 화폐로 인정해 달라고 요구한 바 없다. 그래서 법무부장관이 거래소를 폐쇄하겠다고 발언한 이유를 충분히 짐작하고도 남았다. 그런 규제기관 앞에서 금융기관들이 눈치만보며 설설 기다가는 대마불사 신화는 깨지고 만다. 더 늦기 전에 금융기관이 암호화폐에 주목해야 한다.

세계에서 네 번째로 큰 일본의 은행 MUFG가 드디어 2018년 자체 암호화폐를 출시한다는 보도가 있었다. 이 뉴스를 보며 우리나라는 규제당국도 문제지만 금융기관은 더 문제가 있다는 생각이든다. 세계 80위의 금융 수준을 유지하고 있는 게 이 때문인지도 모른다.

>>>

언젠가는 법을 고쳐 중앙은행이 시중은행 역할까지 할 수 있다. 상황이 이런데도 금융기관은 태평성대를 구가하고 있다.

은행이 사라지지는 않을 것이다. 그런데 금융기관이 정보통신기업처럼 변모하지 않으면 생존이 어려워진다.

<본 기사는 테크M 제58호(2018년 2월) 기사입니다>

-

'전자정부 名家' LG CNS, 1200억 '행복e음' 사업 수주로 자존심 회복할까공공 소프트웨어(SW) 사업의 강자 LG CNS가 올해 공공시장 첫 '대어'로 꼽히는 보건복지부 차세대 사회보장정보시스템(행복e음) 구축 사업에 출사표를 던졌다.17일 업계에 따르면 LG CNS는 이날 행복e음 사업 재입찰에 제안서를 제출했다.행복e음 사업은 지난 2009년 복지부가 각종 사회복지 급여 및 서비스 지원 대상자의 자격과 이력에 관한 정보를 통합 관리하기 위해 구축한 시스템을 현대화 하는 사업이다. 올해부터 3년간 약 1220억원이 투입된다.이 사업은 지난 3일 첫 입찰 공고를 마감했으나 무2020-03-17 16:54:47테크M 남도영 기자

'전자정부 名家' LG CNS, 1200억 '행복e음' 사업 수주로 자존심 회복할까공공 소프트웨어(SW) 사업의 강자 LG CNS가 올해 공공시장 첫 '대어'로 꼽히는 보건복지부 차세대 사회보장정보시스템(행복e음) 구축 사업에 출사표를 던졌다.17일 업계에 따르면 LG CNS는 이날 행복e음 사업 재입찰에 제안서를 제출했다.행복e음 사업은 지난 2009년 복지부가 각종 사회복지 급여 및 서비스 지원 대상자의 자격과 이력에 관한 정보를 통합 관리하기 위해 구축한 시스템을 현대화 하는 사업이다. 올해부터 3년간 약 1220억원이 투입된다.이 사업은 지난 3일 첫 입찰 공고를 마감했으나 무2020-03-17 16:54:47테크M 남도영 기자 -

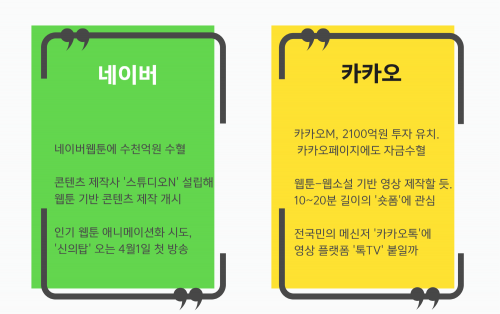

네이버 vs 카카오, 포털-메신저 이은 3라운드... 링은 '콘텐츠'#수천억 자금으로 뭘 만들까#넷플릭스 잡을 수 있을까#톡TV-네이버TV 경쟁 볼만할 듯국내 대표 인터넷 맞수 기업 네이버와 카카오의 세번재 경쟁 무대 막이 올랐다. 포털과 메신저 플랫폼에서 치열하게 경쟁해온 두 기업의 3라운드 링은 '콘텐츠'다. 이미 양사는 콘텐츠 자회사에 수천억원의 자금을 쌓아놨다. 올해부터 본격적으로 콘텐츠 양산에 돌입한다. 콘텐츠 주도권 경쟁의 전초전은 이미 시작됐다.◆실탄 마련한 카카오M, 직접 콘텐츠 제작 개시카카오는 지난 16일 콘텐츠 자회사 카카오M이 3자 배정 유상증자2020-03-17 15:53:45테크M 허준 기자

네이버 vs 카카오, 포털-메신저 이은 3라운드... 링은 '콘텐츠'#수천억 자금으로 뭘 만들까#넷플릭스 잡을 수 있을까#톡TV-네이버TV 경쟁 볼만할 듯국내 대표 인터넷 맞수 기업 네이버와 카카오의 세번재 경쟁 무대 막이 올랐다. 포털과 메신저 플랫폼에서 치열하게 경쟁해온 두 기업의 3라운드 링은 '콘텐츠'다. 이미 양사는 콘텐츠 자회사에 수천억원의 자금을 쌓아놨다. 올해부터 본격적으로 콘텐츠 양산에 돌입한다. 콘텐츠 주도권 경쟁의 전초전은 이미 시작됐다.◆실탄 마련한 카카오M, 직접 콘텐츠 제작 개시카카오는 지난 16일 콘텐츠 자회사 카카오M이 3자 배정 유상증자2020-03-17 15:53:45테크M 허준 기자 -

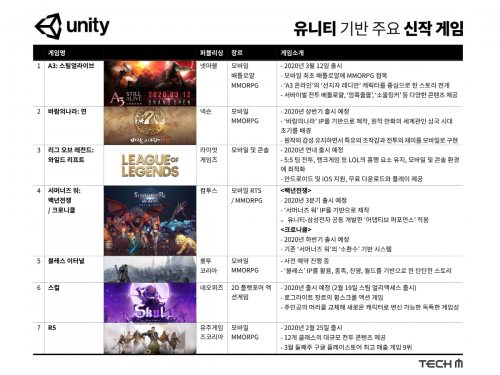

[템 사이트] 게임 하면 유니티! 2020년 기대되는 유니티 기반 게임은?연일 쏟아지는 신작 소식이 게이머들을 설레게 하고 있습니다. 남다른 스케일을 자랑하는 게임업체들의 대형 신작은 물론 독특한 게임성을 내세운 게임까지, 게이머들의 다양한 취향을 만족시킬만한 다양한 신작게임들이 많습니다.오늘은 특히 유니티 엔진을 기반으로 한 신작 게임들을 엄선해서 소개할까 합니다. 유니티는 이미 전세계 수백만명의 게임 개발자들이 사용하는 유명한 게임엔진입니다. 최신 버전의 엔진 '유니티 2019.3' 업데이트를 통해 260가지가 넘는 개선사항과 신규 기능이 포함돼 진일보한 고성능 그래픽과 최적화 기2020-03-17 15:30:39테크M 허준 기자

[템 사이트] 게임 하면 유니티! 2020년 기대되는 유니티 기반 게임은?연일 쏟아지는 신작 소식이 게이머들을 설레게 하고 있습니다. 남다른 스케일을 자랑하는 게임업체들의 대형 신작은 물론 독특한 게임성을 내세운 게임까지, 게이머들의 다양한 취향을 만족시킬만한 다양한 신작게임들이 많습니다.오늘은 특히 유니티 엔진을 기반으로 한 신작 게임들을 엄선해서 소개할까 합니다. 유니티는 이미 전세계 수백만명의 게임 개발자들이 사용하는 유명한 게임엔진입니다. 최신 버전의 엔진 '유니티 2019.3' 업데이트를 통해 260가지가 넘는 개선사항과 신규 기능이 포함돼 진일보한 고성능 그래픽과 최적화 기2020-03-17 15:30:39테크M 허준 기자