TECH M

TECH M

챗봇, 새로운 인터페이스의 부상

챗봇 핵심은 자연어 이해가 아니라 '인터페이스 혁신'

챗봇 핵심은 자연어 이해가 아니라 '인터페이스 혁신'

[테크M=황성재 플런티 CPO] 텍스트 또는 음성을 통해 대화를 하는 컴퓨터 프로그램을 의미하는 챗봇(Chatbot)이 자연어 처리 기술과 음성인식 지원 디바이스의 등장으로 빠르게 대중화되고 있다.

글로벌 시장조사 기관인 그랜드뷰리서치(Grand View Research)에 따르면, 세계 챗봇 시장은 연평균 24.3% 씩 성장, 2020년에는 약 12억500만 달러(1조3600억원)에 달할 전망이다.

특히, WIT.AI(2015년 페이스북이 인수), API.AI(2016년 구글이 인수), VIV.AI(2017년 삼성이 인수) 같은 챗봇 스타트업이 글로벌 기업에 성공적으로 인수되는 등 산업계도 기술력 확보에 힘을 쏟고 있다.

왜 챗봇(Chatbot)이 주목받고 있나?

BI인텔리전스 자료(그림 1)에 따르면, 2015년을 기점으로 글로벌 4대 메시징앱이 4대 소셜 네트워킹 앱의 MAU(Monthly Active User)를 추월했다.

시간이 흐르면서 페이스북 같은 소셜 네트워킹 서비스보다 왓츠앱 같은 메시징앱에 점점 더 많은 사람들이 시간을 쓰고 있는 것이다.

이렇게 변화하게 된 이유는 무엇일까?

설문(그림 2)에 따르면, 라이브채팅을 선호하는 이유에 대해 가장 많은 이용자들이 답변의 즉시성(Immediate answer)을 꼽았다. 즉, 소셜네트워킹 앱의 경우 피드백을 받기 위해 일정 시간이 필요하지만, 메시징 앱은 빠른 시간에 피드백을 받을 수 있기 때문에 라이브 채팅을 선호한다는 것이다.

두 번째 이유는 멀티태스킹(Ability to multi-tasking)이었다. 즉, 라이브 채팅이 소셜 네트워킹 보다 여러 작업을 하는데 덜 부담된다는 의미다.

채팅에 대한 선호는 젊은 연령대에서 뚜렷하다. 자료에 따르면 18~ 24세 유저들의 60%가 채팅을 통화보다 선호하는 반면, 45~54세의 유저들은 40% 만 채팅을 더 선호했다.

실시간 채팅 형식의 인터랙션은 다른 방식에 비해 중요한 의미를 가진다.

첫째, 젊은 연령대가 선호하는 단순함과 즉시성을 자연스럽게 확보할 수 있다. 둘째, 쌍방향 인터랙션을 통해 단방향 채널보다 효과적인 목적달성이 가능하다. 예를 들어, 화장품을 나열한 웹사이트보다 더 개인화된 형태로 제품 추천이 가능하다. 셋째, 사용자 맥락을 기반으로 자연스러운 개입이 가능하다.

즉, 모바일 디바이스에서 이미 포화된 알림(notification) 형식이 아니라 자연스러운 대화의 형태로 정보를 전달할 수 있다. 따라서, 챗봇은 채팅 형식의 채널을 활용한다는 것 만으로 큰 의미를 가진다.

다양한 챗봇의 산업영역

통상 챗봇 하면 메시징 앱에서의 인공지능 봇을 생각하지만 챗봇과 관련된 산업 영역은 매우 다양하다. 어떤 분야들이 있는지 간단하게 살펴보자.

봇 마켓플레이스

한 주제의 봇이라도 많게는 수백 개가 존재한다. 따라서 다양한 봇들 중 사용자가 원하는 봇을 찾기란 쉽지 않은 일이 되어 버렸다.

설령, 원하는 봇을 찾았다 해도 개인이 만든 봇에 비용을 지불하는 것은 쉽지 않다.

이러한 배경에서, 특정 템플릿이나 완성된 봇을 공유, 거래하는 마켓 플레이스가 만들어졌다. 봇 메이커즈(Botmakers), 챗보틀(Chat bottle) 등이 대표적이다.

봇 빌더(Bot Builder)

봇을 만드는 툴을 봇 빌더라고 한다. 봇 빌더는 크게 개발자를 위한 코드방식과 기획자, 디자이너 등을 위한 비코드(Non-code) 방식으로 나눌 수 있다.

코드 기반 빌더로는 메야(MEYA)가 대표적이며, 비코드 기반으로는 챗퓨얼(Chatfuel)이 널리 활용되고 있다.

국내에서는 플런티닷에이아이(Fluenty.ai)가 가장 먼저 비코드 형태의 챗봇 빌더 서비스를 선보였고, 플레이챗(PlayChat), 단비AI(Danbee), 인비챗(InbiChat) 등이 국내 시장에서 활용되고 있다.

봇 분석툴(Bot Analytics)

봇을 잘 만드는 것도 중요하지만 사용자들 상호작용을 지속적으로 모니터링하고 개선하는 것도 매우 중요한 일이다.

이런 관점에서 사용자 행태를 분석할 수 있는 다양한 분석 플랫폼이 등장했다.

대표적인 봇 분석 툴로 보티마이즈(Botimize)와 대쉬봇(Dashbot) 등이 있다. 다만, 이러한 서비스는 점차 봇 빌더의 내부기능으로 통합되고 있다.

봇 애플리케이션(Bot Applications)

통상적으로 대중들이 챗봇이라고 부르는, 특정 목적을 위해 구현된 채팅 애플리케이션을 의미한다.

최근에는 보편적 시나리오를 가진 챗봇 뿐 아니라 미세먼지봇, 타로봇, 바리스타봇, 대형폐기물 처리봇, 창업 상담봇 등 버티컬 영역에서 참신한 애플리케이션들이 계속 만들어지고 있다.

올해 베타 서비스로 공개된 국내의 플런티닷에이아이(Fluenty.ai) 를 통해 수천 개의 봇 애플리케이션이 나왔고 휴대폰 공시봇, 날씨봇 등이 활발하게 이용되고 있다.

사용자 경험(UX)의 한계와 개선 방향

기본적으로 챗봇은 외부 채팅 애플리케이션과 연동해 활용되기 때문에 전달 가능한 정보량이 웹사이트나 앱과 비교해 매우 적을 수밖에 없다.

또 유저 인터페이스 디자인의 자유도도 외부 애플리케이션의 정책에 따라 제한될 수밖에 없다. 따라서 챗봇은 이러한 특성을 고려해 디자인해야 한다. 몇 가지 디자인 요소를 정리하면 다음과 같다.

.

챗봇 UI 요소(UI Component)

챗봇 UI는 크게 키보드를 통한 자연어 쓰기(Write)와 선택(Select) 입력의 두 가지 인터랙션으로 구현된다.

통상적으로 챗봇의 모든 상호작용을 쓰기로 만드는 경우가 많은데, 이는 잘못된 접근이다. 쓰기 행위는 입력의 자유도가 크지만 사용자의 심리적인 부하(Mental Load) 와 물리적 부하(Physical Load) 가 선택 행위보다 높다.

따라서 챗봇을 디자인 할때 카드(Card) 등을 적절히 활용해 가이드를 주는 것이 꼭 필요하다.

잡담(Idle talk)

플런티에서 실시한 챗봇 사용자 경험 조사 결과, 사용자는 달성해야 할 과업(task)에 전혀 영향이 없더라도 사용자의 잡담에 적절한 대응을 하지 못하면 굉장히 실망했다.

예를 들어, 피자를 주문하는 과업에서 챗봇에게 농담을 하는 경우가 많았는데, 이때 적절한 답변을 하지 못하면 피자 주문 결과와는 별개로 사용 만족도가 떨어졌다. 이를 해결하기 위해 잡담에 대한 반응 기능을 추가, 좋은 반응을 얻었다.

시리(Siri), 코타나(Cortana)를 제작할 때에도 다수의 시인, 코미디언, 작가들이 참여해 다양한 콘텐츠를 학습시켰는데, 이도 비슷한 이유라 할 수 있다.

과업 예측가능성(Task Predictability)

챗봇은 텍스트를 통해 표현되기 때문에 한번에 표시되는 정보량이 적을 수 밖에 없다.

따라서 챗봇과 진행하는 과업이 어떤 절차를 통해 얼마의 노력으로 완료될 것인지 사용자에게 미리 전달해야 한다. 피자를 주문한다고 하면 지금부터 최종 결제까지 몇 번 질문할지, 시간이 얼마나 걸릴지 등의 정보를 미리 전달하는 것이다.

챗봇 파편화(Fragmentization)

현재 대부분의 챗봇들이 공급자 입장에서 경쟁적으로 만들어지는 경향이 있다. 따라서 비슷한 목적을 수행하는 봇들의 파편화 현상은 계속될 수 밖에 없다. 현재 검색 가능한 커피주문 챗봇만 해도 수많은 브랜드로 흩어져 있다.

이 경우, 사용자는 각 브랜드 커피점에서 해당 봇을 선택하는 과업(task)이 추가로 발생하기 때문에 앱을 실행하는 것과 비교해 큰 이점이 없다.

![[그림 3] 메타 봇의 개념](http://techm.kr/data/editor/1710/1981902326_1509094537.51573.jpg)

따라서 궁극적으로는 각 봇들이 협업할 수 있는 규약을 만들어 일종의 메타 봇(Meta bot)을 만들어야한다.

대표 봇에게 커피와 관련된 질문을 하면 특정 시간 동안 커피를 관장하는 봇과 협업하거나 정보를 주고 받아 목적 과업을 달성하는 것(그림 3).

이러한 환경에서는 에이전트의 우선 순위, 권한, 사용에 따른 비용 체계 등이 구성될 필요가 있다. 일종의 인공지능의 집단지성을 통해 사용자는 언제 어디서나 같은 방식으로 통합된 서비스를 수행할 수 있다.

적절한 개입(Appropriate intervention)

![[그림 4] F8에서 소개된 봇 그룹채팅 [출처: 페이스북 컨퍼런스]](http://techm.kr/data/editor/1710/1981902326_1509094623.66141.jpg)

통상적으로 챗봇이라고 하면 인공지능과 사용자의 일대일 커뮤니케이션을 떠올리는 경우가 많다.

하지만 2명 이상의 유저가 대화를 하는 도중 적절한 시기에 적절한 봇이 개입을 하는 시나리오가 더욱 유용할 수 있다.

예를 들어, 두 명의 연인이 데이트 장소를 물색하는 경우 데이트 장소 추천 봇을 채팅 그룹에 불러와서 함께 인터랙션 하는 것이 가능하다. 친구들끼리 각자 계산을 해야 한다면, 은행 봇을 통해 가격을 자동으로 계산, 돈을 내게 할 수 있다. 그룹 채팅 중 챗봇을 불러들일 수 있는 페이스북 메신저의 신기능은 올해 F8 컨퍼런스에서 소개되기도 했다(그림 4)

하지만, 인공지능의 개입은 프라이버시 문제를 야기할 수 있다. 따라서, 어떤 방식으로 어떤 봇을 어떤 권한으로 어떻게 개입시킬 지에 대한 고민이 필요하다.

통상적으로, 챗봇의 핵심을 자연어 이해(NLU) 기술로 설명하지만, 현재의 챗봇은 인터페이스적 혁신에 가까워 보인다.

우리가 일상 생활에서 널리 사용하는 채팅 프로토콜을 그대로 따르면서 사용자에게 개입할 수 있다는 점에서 챗봇은 큰 의미를 지닌다. 따라서 챗봇 애플리케이션은 이러한 지리적 우위를 충분히 활용하는 형태가 되어야 한다.

<본 기사는 테크M 제55호(2017년 11월) 기사입니다>

황성재

-

'전자정부 名家' LG CNS, 1200억 '행복e음' 사업 수주로 자존심 회복할까공공 소프트웨어(SW) 사업의 강자 LG CNS가 올해 공공시장 첫 '대어'로 꼽히는 보건복지부 차세대 사회보장정보시스템(행복e음) 구축 사업에 출사표를 던졌다.17일 업계에 따르면 LG CNS는 이날 행복e음 사업 재입찰에 제안서를 제출했다.행복e음 사업은 지난 2009년 복지부가 각종 사회복지 급여 및 서비스 지원 대상자의 자격과 이력에 관한 정보를 통합 관리하기 위해 구축한 시스템을 현대화 하는 사업이다. 올해부터 3년간 약 1220억원이 투입된다.이 사업은 지난 3일 첫 입찰 공고를 마감했으나 무2020-03-17 16:54:47테크M 남도영 기자

'전자정부 名家' LG CNS, 1200억 '행복e음' 사업 수주로 자존심 회복할까공공 소프트웨어(SW) 사업의 강자 LG CNS가 올해 공공시장 첫 '대어'로 꼽히는 보건복지부 차세대 사회보장정보시스템(행복e음) 구축 사업에 출사표를 던졌다.17일 업계에 따르면 LG CNS는 이날 행복e음 사업 재입찰에 제안서를 제출했다.행복e음 사업은 지난 2009년 복지부가 각종 사회복지 급여 및 서비스 지원 대상자의 자격과 이력에 관한 정보를 통합 관리하기 위해 구축한 시스템을 현대화 하는 사업이다. 올해부터 3년간 약 1220억원이 투입된다.이 사업은 지난 3일 첫 입찰 공고를 마감했으나 무2020-03-17 16:54:47테크M 남도영 기자 -

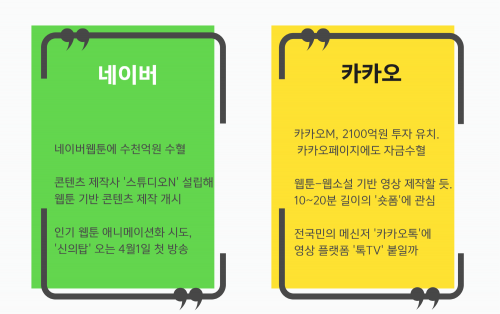

네이버 vs 카카오, 포털-메신저 이은 3라운드... 링은 '콘텐츠'#수천억 자금으로 뭘 만들까#넷플릭스 잡을 수 있을까#톡TV-네이버TV 경쟁 볼만할 듯국내 대표 인터넷 맞수 기업 네이버와 카카오의 세번재 경쟁 무대 막이 올랐다. 포털과 메신저 플랫폼에서 치열하게 경쟁해온 두 기업의 3라운드 링은 '콘텐츠'다. 이미 양사는 콘텐츠 자회사에 수천억원의 자금을 쌓아놨다. 올해부터 본격적으로 콘텐츠 양산에 돌입한다. 콘텐츠 주도권 경쟁의 전초전은 이미 시작됐다.◆실탄 마련한 카카오M, 직접 콘텐츠 제작 개시카카오는 지난 16일 콘텐츠 자회사 카카오M이 3자 배정 유상증자2020-03-17 15:53:45테크M 허준 기자

네이버 vs 카카오, 포털-메신저 이은 3라운드... 링은 '콘텐츠'#수천억 자금으로 뭘 만들까#넷플릭스 잡을 수 있을까#톡TV-네이버TV 경쟁 볼만할 듯국내 대표 인터넷 맞수 기업 네이버와 카카오의 세번재 경쟁 무대 막이 올랐다. 포털과 메신저 플랫폼에서 치열하게 경쟁해온 두 기업의 3라운드 링은 '콘텐츠'다. 이미 양사는 콘텐츠 자회사에 수천억원의 자금을 쌓아놨다. 올해부터 본격적으로 콘텐츠 양산에 돌입한다. 콘텐츠 주도권 경쟁의 전초전은 이미 시작됐다.◆실탄 마련한 카카오M, 직접 콘텐츠 제작 개시카카오는 지난 16일 콘텐츠 자회사 카카오M이 3자 배정 유상증자2020-03-17 15:53:45테크M 허준 기자 -

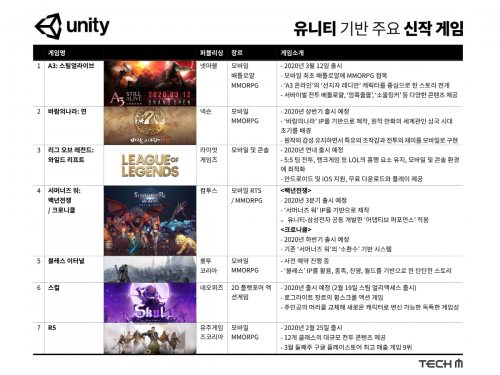

[템 사이트] 게임 하면 유니티! 2020년 기대되는 유니티 기반 게임은?연일 쏟아지는 신작 소식이 게이머들을 설레게 하고 있습니다. 남다른 스케일을 자랑하는 게임업체들의 대형 신작은 물론 독특한 게임성을 내세운 게임까지, 게이머들의 다양한 취향을 만족시킬만한 다양한 신작게임들이 많습니다.오늘은 특히 유니티 엔진을 기반으로 한 신작 게임들을 엄선해서 소개할까 합니다. 유니티는 이미 전세계 수백만명의 게임 개발자들이 사용하는 유명한 게임엔진입니다. 최신 버전의 엔진 '유니티 2019.3' 업데이트를 통해 260가지가 넘는 개선사항과 신규 기능이 포함돼 진일보한 고성능 그래픽과 최적화 기2020-03-17 15:30:39테크M 허준 기자

[템 사이트] 게임 하면 유니티! 2020년 기대되는 유니티 기반 게임은?연일 쏟아지는 신작 소식이 게이머들을 설레게 하고 있습니다. 남다른 스케일을 자랑하는 게임업체들의 대형 신작은 물론 독특한 게임성을 내세운 게임까지, 게이머들의 다양한 취향을 만족시킬만한 다양한 신작게임들이 많습니다.오늘은 특히 유니티 엔진을 기반으로 한 신작 게임들을 엄선해서 소개할까 합니다. 유니티는 이미 전세계 수백만명의 게임 개발자들이 사용하는 유명한 게임엔진입니다. 최신 버전의 엔진 '유니티 2019.3' 업데이트를 통해 260가지가 넘는 개선사항과 신규 기능이 포함돼 진일보한 고성능 그래픽과 최적화 기2020-03-17 15:30:39테크M 허준 기자