TECH M

TECH M

가상현실(VR) 시대, 공연예술의 새로운 가능성

[테크M=글 김선영 예술경영지원센터 대표]

현장성 또는 현전성(現前性)을 중시하는 공연예술에도 가상현실(VR) 기술이 빠르게 파고 들고 있다. VR과 공연을 접목하는 ‘VR 공연’이 늘었다.

그 중에서도 공연을 360도 전방위적으로 볼 수 있도록 VR로 제작하는 사례들이 증가하는 추세다. 이 방식은 전후좌우 뿐 아니라 천장부터 바닥까지 공연장 전체를 볼 수 있게 함으로써 관람객의 몰입감을 높여준다.

이와 관련해 핵심 기술은 스티칭 프로그램이다. VR 공연 제작에서는 카메라 여러 대로 모든 방향을 촬영하기 때문에 각 카메라로부터 각기 다른 영상이 만들어진다.

이때 중첩되는 부분이 없도록 자르고 붙이는 데 스티칭 프로그램이 쓰인다. 이렇게 합쳐진 영상은 관객이 고개를 돌려도 화면이 끊어지지 않는 하나의 큰 구(球)를 이루게 된다.

오케스트라, 연극에도 활용되는 VR

해외 VR공연 제작 사례를 살펴보자. 2015년 구스타보 두다멜(Gustavo Dudamel)이 지휘하는 LA필하모닉의 베토벤 교향곡 5번 연주회는 역동적인 그래픽 애니메이션과 함께 VR공연으로 만들어져 이목을 끌었다.

올해 초 열린 독일 함부르크 엘프필하모니홀 리모델링 개관 기념 연주회는 구글과 유튜브의 기술을 기반으로 VR공연으로 제작돼 최대 수용규모 2100명을 훌쩍 넘은 81만 명의 관객이 동시에 감상했다.

이어 뉴질랜드심포니오케스트라는 앱스토어와 구글플레이에 VR공연 애플리케이션(앱)을 공개한 바 있다.

뉴질랜드심포니는 지휘자를 비롯해 총 다섯 군데에 VR카메라를 설치했을 뿐만 아니라 최첨단 녹음 장비인 홀로폰(holophone)을 사용, 360도 전 방향의 음향을 녹음해서 정말 오케스트라 한 가운데 있는 것처럼 사운드를 즐길 수 있도록 했다.

영국의 로열셰익스피어극단은 인텔과 제휴, 템페스트를 VR로 제작해 화제를 모았다.

템페스트에 등장하는 요정 ‘에어리얼(Ariel)’을 렌더링해 이른바 ‘디지털 유령’을 무대 위에 구현해낸 것. 에어리얼을 연기하는 무대 뒤 배우의 표정과 동작을 캡처하고 이를 무대 위에 투사해 무대에 있는 실제 배우와 에어리얼 사이의 생동감 넘치는 상호작용을 연출했다.

아직까지 국내에서 공연예술과 관련한 VR콘텐츠를 제작하는 곳은 예술의전당 싹온스크린(SAC on Screen) 외에는 크게 눈에 띄지 않는다.

예술의전당은 삼성전자 가상현실 기기인 기어VR로 2016 교향악축제 중 인천시향의 베를리오즈 ‘로마의 사육제 서곡’과 연극 ‘보물섬’의 하이라이트 영상 콘텐츠 등을 제작했다.

VR공연은 실연 실황을 카메라에 담는 것으로 한정되지는 않는다. 염동균 작가의 VR 드로잉 퍼포먼스에서 보듯 VR의 배경은 컴퓨터 그래픽으로 만들어질 수도 있다.

VR 아티스트 염동균은 ‘HTC 바이브’와 VR 전용 ‘틸트 브러쉬’를 사용해 환상적인 VR 퍼포먼스를 대중에 선보이며 화제를 모았다.

이 VR 영상들을 감상하거나 퍼포먼스를 펼칠 때는 주로 HMD(헤드 마운트 디스플레이)를 사용한다. HMD는 와인바움의 단편소설 ‘피그말리온의 안경(1935년)’에 처음 등장한다.

소설 속 주인공은 방안에서 안경을 쓰고 숲속 풍경을 보게 되는데, 이때 썼던 안경이 현재의 HMD인 셈이다.

이후 현실세계에 처음 등장한 가상현실 기기는 ‘센소라마(sensorama)’로 알려져 있다. 1962년 할리우드 영화 촬영기사인 모튼 하일리그가 단일 사용자용 콘솔을 제작했다.

이 아이디어를 더욱 발전시킨 사람은 하버드대의 이반 서덜랜드(Ivan Sutherland)다. 그는 1968년 모튼의 아이디어를 활용해 최초의 HMD를 개발했다.

작은 브라운관 2개를 사용해 이용자 두 눈을 감싸 입체적인 영상을 제공하는 원리가 적용됐다.

‘다모클레스의 검(The Sword of Damocles)’이라고도 불렸는데 엄청난 크기와 천장에 부착해 사용하는 한계 때문에 상용화에는 성공하지 못했다. 이후 여러 시행착오를 거치면서 오큘러스 리프트 같은 저렴하고 간단한 구조의 현재의 HMD가 만들어졌다.

기기를 통해 몰입감을 높이는 데는 HMD 말고도 데이터 장갑(data glove), 데이터 옷(data suit) 등의 특수 장비가 쓰인다.

이렇게 인간으로 하여금 실제로 보고 만지는 것 같은 감각적 효과를 느끼게 해 생생한 환경에 몰입하도록 하는 시스템을 몰입형 가상현실(immersive VR)이라고 부른다.

하지만 가상현실이라고 무조건 기기를 착용해야 하는 건 아니다. 1990년대에는 주로 공간의 벽마다 프로젝터를 비추는 케이브(Cave Automatic Virtual Environment) 방식으로 가상현실을 구현했다. 케이브 방식은 자동차나 비행기 시뮬레이션 등 아직도 많이 쓰이고 있다.

이밖에 VR 영상에는 원거리 로보틱스와 3인칭 가상현실 등도 있다. 원거리 로보틱스는 몰입시스템과 로봇이 결합된 형태다.

로봇을 이용해 먼 거리의 공간에 사용자가 존재하는 효과를 준다.

3인칭 가상현실은 자신이 가상 공간에 직접 있는 것처럼 느끼게 하는 시스템으로 비디오 카메라로 촬영된 자신의 모습을 가상공간에 나타나게 한다. 주로 오락용으로 많이 쓰이며 대표적인 예로 Xbox 키넥트가 있다.

VR공연의 한계

다양하게 활용되고는 있지만 VR공연이 갈 길은 아직 멀어 보인다. VR공연은 공연영상과 마찬가지로 아직까지 공연계에서 이방인 취급을 받는 듯하다.

표면적인 이유는 직접 보고 듣는 것과 화면과 스피커를 통해서 접하는 공연은 차이가 날 수 밖에 없다는 데 있다.

공연 종사자와 애호가들은 현장의 생생함을 중시한다. 하지만 영상으로 접하는 공연은 섬세한 면들을 잡아내지 못하는 등 아직까지 현장을 전달하는 데 한계가 있다.

이를 극복하기 위해서는 VR이 추구하는 목표를 다시 한 번 상기할 필요가 있다. 가상현실의 궁극적 목표는 이용자에게 원격현전(telepresence)을 경험토록 하는 것이다. 현전(presence)이란 ‘어떤 환경 속에서 느끼는 실재감(sense of being)’을 뜻한다.

이런 맥락에서 원격현전은 ‘커뮤니케이션 매체에 의해 어떤 환경 속에 실재하고 있음을 경험하게 되는 것’, 즉, 환경에 대한 매개된 지각(mediated perception)이라 할 수 있다(Steuer, 1992).

원격현전의 성패는 상호 작용성(interactivity)과 생동감(vividness)에 있다. 현재의 VR공연은 상호 작용성과 생동감 측면 모두에서 여전히 보완해야 할 점이 많다는 데 대부분 동의할 것이다.

단순히 360도 화면을 보여준다고 해서 관객이 원하는 생동감을 만족시킨다고 할 수 없다.

상호 작용성 면에서는 더욱 그렇다. 실패한 사례이긴 하지만 2003년 세컨드 라이프(Second Life)와 같은 세계를 관객들은 기대한다.

물론 “스마트폰처럼 아주 슬림한 형태의 VR기기를 내놓기 전까지는 VR이 당장 우리 삶을 당황스럽게 바꿔놓지는 않을 것”이라고 한 팔머 럭키(Palmer Luckey)의 말처럼 VR기기의 경량화도 관건이다.

보다 근본적인 문제는 VR공연은 엄밀한 의미에서 공연이 아니라는 기존의 시각이다. 한국문화예술진흥원의 연극사전에 따르면 공연예술은 ‘무대와 같은 공개된 자리(장소)에서 연주, 가창, 상연되거나 그 밖의 방법을 통해 연출되는 음악, 연극, 무용 등 기타 예술적 혹은 오락적 관람물’을 뜻한다.

무대, 관객, 배우가 있어야 공연예술이 이뤄진다. 공연예술은 창작의 순간에 관객이 함께 참여하기 때문에 창작과 전달의 수단이 일치하는 특징이 있다.

서비스 상품의 특성 중 비분리성에 해당되는 이러한 특징을 공연예술에서는 ‘현장성’ 또는 ‘현전성(조복행, 2015)’이라고 한다. 공연의 고객은 항상 서비스가 제공되는 현장에 존재하고 경우에 따라서는 생산 과정에 참여하기도 한다.

공연예술에서 관객은 단지 객석에 혼자 앉아서 공연을 수동적으로 바라보는 것만이 아니라 다수가 한자리에 모여 동시에 같은 체험을 공유한다. 관객과 배우 사이뿐만 아니라 관객 상호 간에도 교감이 이뤄지는 집단 체험의 특성은 체험의 효과를 증폭시킨다(정진수, 1998).

VR공연에서는 이 요소들이 일부 빠지거나 모두 있더라도 가상의 것이다.

저명한 문화경제학자 스로스비(Throsby & Withers, 1979)도 공연장에서의 실제 현장 표현이 아닌 TV나 라디오 방송을 통한 것은 공연예술의 범위에 포함되지 않는다고 잘라 말한 바 있다.

공연예술 닮은 가상현실

그러나 VR과 공연 예술은 사실 밀접한 관련이 있다. 극장이라는 매체 자체가 VR이다.

실제로 VR이라는 표현을 처음 사용한 사람은 프랑스의 극작가 앙토넹 아르토(Antonin Artaud)로 알려져 있다. 아르토는 1938년 자신의 저서에서 극장을 ‘la realite virtuelle’로 묘사했다.

오늘날 VR은 가상 환경이나 상황 등을 통해 사용자의 오감을 자극하며 실제와 유사한 공간적, 시간적 체험을 하게 함으로써 현실과 상상의 경계를 자유롭게 넘나들도록 유도한다.

공연장도 마찬가지다. 공연은 실제와 유사하지만 실제가 아니며, 인생과 유사하지만 축약된 허구의 시간이다. 공연장 조명 속에 반짝이는 먼지는 현실에 존재하되 현실과 저 프로시니엄 아치 속의 비현실을 가르는 경계이다.

객석에서 출연자가 등·퇴장하는 연출기법이 빈번하게 사용되고 한걸음 더 나아가 객석 전체를 무대화하는 경향, 그리고 최근 유행하고 있는 이머시브 연극(Immersive Theater)도 현실과 비현실의 경계를 파괴하려는 시도라 할 수 있다.

하지만 공연 자체가 가상이라는 본질은 변하지 않는다.

한걸음 더 나아가 미디어 철학자 프랭크 하르트만(Frank Hartman, 2009)은 ‘현실적 가상(Reale Virtualitat)’이라는 개념을 제시한 바 있다.

현실 자체가 가상적이기 때문에 VR을 허구라고 볼 근거가 없다는 것이다. 그에 따르면 근대 철학자들이 실재 혹은 현실이라고 믿는 것이 오히려 허구이다.

왜냐하면 있는 그대로의 세계란 존재하지 않으며, 그러한 세계 자체도 이미 하나의 허구에 지나지 않기 때문이다.

이러한 주장이 비록 철학적 사유라 할지라도 우리는 가상과 현실의 경계가 모호해져 가는 시대를 살고 있는 것은 분명해 보인다. 볼프강 벨쉬(Volfgang Welsch, 2001)의 견해처럼 이 시대는 세계 자체(자연성)와 인위적 세계(인위성)를 ‘실재적 실재’와 ‘가상적 실재’로 대체하고 있다.

두 개념이 서로 보완적인 동시에 각기 현실적인 기능을 가지는 시대인 것이다. 이런 점을 감안한다면 공연 영상과 실제 공연 감상의 구분 또한 갈수록 그 의미가 축소될 것이다.

공연예술 애호가를 위한 소장용뿐만 아니라 공연장에 갈 수 없는 사람들을 위한 ‘복지용’이나 아이들을 위한 ‘교육용’으로도 VR공연이 널리 활용될 것이라는 전망이 높다.

하지만 인위적 세계를 가상적 실재가 대체해가고 있는 시대이다. 앞으로 VR 기술은 꾸준히 발전하고, 공연하는 사람과 공연장을 찾는 관객들의 상호작용 또한 보완될 것이다.

그렇게 되면 VR공연이 공연 산업의 보완재를 넘어 강력한 대체재로 부상할 수도 있을 것이란 전망도 가능하다. 물론 ‘사랑의 표현’이라는 예술의 본질(L. Munford, 1952)을 지킨다는 전제로 말이다.

<본 기사는 테크M 제55호(2017년 11월) 기사입니다>

-

'전자정부 名家' LG CNS, 1200억 '행복e음' 사업 수주로 자존심 회복할까공공 소프트웨어(SW) 사업의 강자 LG CNS가 올해 공공시장 첫 '대어'로 꼽히는 보건복지부 차세대 사회보장정보시스템(행복e음) 구축 사업에 출사표를 던졌다.17일 업계에 따르면 LG CNS는 이날 행복e음 사업 재입찰에 제안서를 제출했다.행복e음 사업은 지난 2009년 복지부가 각종 사회복지 급여 및 서비스 지원 대상자의 자격과 이력에 관한 정보를 통합 관리하기 위해 구축한 시스템을 현대화 하는 사업이다. 올해부터 3년간 약 1220억원이 투입된다.이 사업은 지난 3일 첫 입찰 공고를 마감했으나 무2020-03-17 16:54:47테크M 남도영 기자

'전자정부 名家' LG CNS, 1200억 '행복e음' 사업 수주로 자존심 회복할까공공 소프트웨어(SW) 사업의 강자 LG CNS가 올해 공공시장 첫 '대어'로 꼽히는 보건복지부 차세대 사회보장정보시스템(행복e음) 구축 사업에 출사표를 던졌다.17일 업계에 따르면 LG CNS는 이날 행복e음 사업 재입찰에 제안서를 제출했다.행복e음 사업은 지난 2009년 복지부가 각종 사회복지 급여 및 서비스 지원 대상자의 자격과 이력에 관한 정보를 통합 관리하기 위해 구축한 시스템을 현대화 하는 사업이다. 올해부터 3년간 약 1220억원이 투입된다.이 사업은 지난 3일 첫 입찰 공고를 마감했으나 무2020-03-17 16:54:47테크M 남도영 기자 -

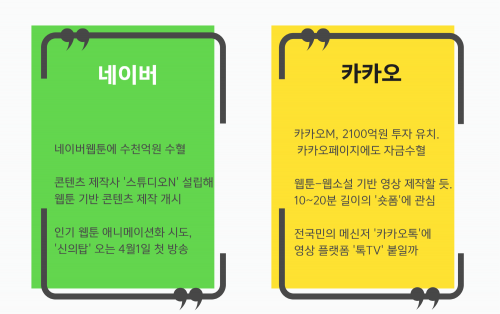

네이버 vs 카카오, 포털-메신저 이은 3라운드... 링은 '콘텐츠'#수천억 자금으로 뭘 만들까#넷플릭스 잡을 수 있을까#톡TV-네이버TV 경쟁 볼만할 듯국내 대표 인터넷 맞수 기업 네이버와 카카오의 세번재 경쟁 무대 막이 올랐다. 포털과 메신저 플랫폼에서 치열하게 경쟁해온 두 기업의 3라운드 링은 '콘텐츠'다. 이미 양사는 콘텐츠 자회사에 수천억원의 자금을 쌓아놨다. 올해부터 본격적으로 콘텐츠 양산에 돌입한다. 콘텐츠 주도권 경쟁의 전초전은 이미 시작됐다.◆실탄 마련한 카카오M, 직접 콘텐츠 제작 개시카카오는 지난 16일 콘텐츠 자회사 카카오M이 3자 배정 유상증자2020-03-17 15:53:45테크M 허준 기자

네이버 vs 카카오, 포털-메신저 이은 3라운드... 링은 '콘텐츠'#수천억 자금으로 뭘 만들까#넷플릭스 잡을 수 있을까#톡TV-네이버TV 경쟁 볼만할 듯국내 대표 인터넷 맞수 기업 네이버와 카카오의 세번재 경쟁 무대 막이 올랐다. 포털과 메신저 플랫폼에서 치열하게 경쟁해온 두 기업의 3라운드 링은 '콘텐츠'다. 이미 양사는 콘텐츠 자회사에 수천억원의 자금을 쌓아놨다. 올해부터 본격적으로 콘텐츠 양산에 돌입한다. 콘텐츠 주도권 경쟁의 전초전은 이미 시작됐다.◆실탄 마련한 카카오M, 직접 콘텐츠 제작 개시카카오는 지난 16일 콘텐츠 자회사 카카오M이 3자 배정 유상증자2020-03-17 15:53:45테크M 허준 기자 -

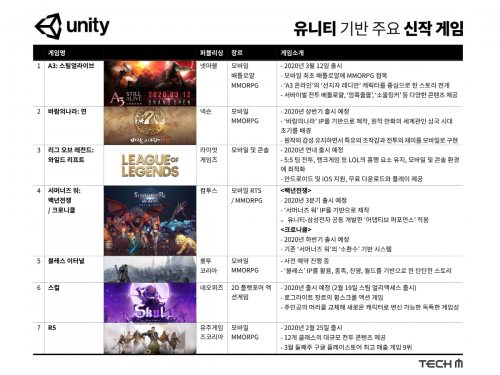

[템 사이트] 게임 하면 유니티! 2020년 기대되는 유니티 기반 게임은?연일 쏟아지는 신작 소식이 게이머들을 설레게 하고 있습니다. 남다른 스케일을 자랑하는 게임업체들의 대형 신작은 물론 독특한 게임성을 내세운 게임까지, 게이머들의 다양한 취향을 만족시킬만한 다양한 신작게임들이 많습니다.오늘은 특히 유니티 엔진을 기반으로 한 신작 게임들을 엄선해서 소개할까 합니다. 유니티는 이미 전세계 수백만명의 게임 개발자들이 사용하는 유명한 게임엔진입니다. 최신 버전의 엔진 '유니티 2019.3' 업데이트를 통해 260가지가 넘는 개선사항과 신규 기능이 포함돼 진일보한 고성능 그래픽과 최적화 기2020-03-17 15:30:39테크M 허준 기자

[템 사이트] 게임 하면 유니티! 2020년 기대되는 유니티 기반 게임은?연일 쏟아지는 신작 소식이 게이머들을 설레게 하고 있습니다. 남다른 스케일을 자랑하는 게임업체들의 대형 신작은 물론 독특한 게임성을 내세운 게임까지, 게이머들의 다양한 취향을 만족시킬만한 다양한 신작게임들이 많습니다.오늘은 특히 유니티 엔진을 기반으로 한 신작 게임들을 엄선해서 소개할까 합니다. 유니티는 이미 전세계 수백만명의 게임 개발자들이 사용하는 유명한 게임엔진입니다. 최신 버전의 엔진 '유니티 2019.3' 업데이트를 통해 260가지가 넘는 개선사항과 신규 기능이 포함돼 진일보한 고성능 그래픽과 최적화 기2020-03-17 15:30:39테크M 허준 기자