TECH M

TECH M

기술의 미래? 문제는 인간의 미래

[테크M = 최연구 한국과학창의재단 연구위원]

창조도시, 창조계급 이론을 주창했던 리처드 플로리다 교수의 책 ‘신창조계급’에 보면 두 명의 시간여행자 이야기가 나오는데, 내용은 다음과 같다.

1900년대의 거리에서 전형적인 사람을 데려다 1950년대 거리에 떨어뜨려 놓고, 1950년대의 한 사람을 2000 년대에 데려다 놓았을 때 누가 더 큰 변화를 겪을 것인가라는 것이다.

마차가 다니던 1900년대에 살던 사람은 자동차, 트럭, 버스로 가득 찬 1950년대 도로와 도심의 고층빌딩 숲을 보고 놀랄 것 이다. 라디오, 텔레비전, 세탁기 등 편리한 가전제품들은 마냥 신기하기만 할 것이다.

한편, 1950년대의 사람은 2000년대 세상에서 컴퓨터, 인터넷, 휴대폰과 같은 첨단 정보통신기술 제품에 관심을 보이겠지만, 시간이 지나면 금방 적응할 것이다. 기술 변화만 놓고 보면 1900년대에서 1950년대까지의 변화가 크지만 1950년대에서 2000년대까지의 변화는 사회구조와 일상의 리듬, 삶의 방식의 변화가 더 크다.

플로리다는 두 명 중 더 큰 혼란에 빠질 사람은 두 번째 시간여행자라 결론짓는다. 똑같은 50년의 시간이지만 변화의 질과 폭에는 큰 차이가 있다. 첫 번째 시간여행자가 주로 기술 변화를 겪는다면, 두 번째 여행자는 생활양식과 세계관, 문화의 변화를 경험한다.

시간여행자의 문제는 문화 차이

21세기 세상은 20세기 세상과는 문화에 있어 근본적으로 다르다.

21세기 현대인들은 안정적 직업보다는 변덕스러운 자율을 택하고, 기꺼이 불규칙한 스케줄을 받아들이며 생활한다. 일자리에서도 중요한 것은 ‘몇 시간 일하느냐가 아니라 시간을 얼마나 집중적으로 활용하고 얼마나 창조적 자극과 경험을 이용할 줄 아 는가 하는 것’이라고 플로리다는 강조한다. 근본적 변화는 물질적 변화가 아니라 생활양식과 가치관, 트렌드의 변화임을 말하고 있다.

"기술변화는 미래의 충격" -앨빈 토플러

지난해 작고한 미래학자 앨빈 토플러는 이미 오래전 이러한 변화를 ‘미래의 충격’이라 표현했다. 1970년에 출간한 ‘미래의 충격 (Future Shock)’에서 토플러가 주목했던 것은 ‘변화의 속도’다. 획기적 사회 변화는 보통 새로운 과학적 발견과 기술발명으로 시작되는데, 현대사회로 올수록 변화의 속도는 점점 빨라지고 있 다. 과학기술 발전의 가속도 때문이다.

토플러는 과학기술 발전으로 인한 변화는 기하급수적인 속도 로 이뤄지는 데 비해 인간의 적응력은 이를 따라가지 못해 충격이 나타난다고 분석했다. 그가 말한 미래의 충격은 시간적 현상이자 변화의 가속화에 의한 산물인데, 기존의 문화에 새로운 문화를 중첩시킴으로써 나타나는 문화의 충격을 말한다. 토플러는 다가 올 미래사회는 ‘변화의 가속화와 일시성’, ‘새로움’, ‘다양성’ 등을 특징으로 할 것이라 예측했는데, 지금 우리는 그가 예측했던 미래 세상을 살고 있다.

플로리다의 시간여행자 이야기와 토플러의 미래의 충격이 공 통적으로 이야기하고 있는 것은 ‘문화 변화로 인한 충격’이다. 플로리다의 시간여행 가정을 좀 더 확장해보자. 만약 2017년의 사람을 50년 후 2067년의 미래 세상에 떨어뜨려 놓는다면 어떻 게 될까.

그는 어떤 변화를 겪고 어떤 미래의 충격에 휩싸이게 될 까. 50년 후 미래세상은 아마 인간과 인공지능이 공존하는 세상 일 것이다. 인공지능은 산업 현장, 학교, 가정, 은행 등 사회 곳곳에 포진해 주요한 역할을 담당할 것이고, 사물과 사물, 사람과 사물이 언제 어디서든 연결되는 초연결 사회일 것이다.

지금으로서는 도저히 상상할 수 없는 신기술이 사회를 움직이는 세상일 지도 모른다. 2017년의 사람이 50년 후 세상에서 맞게 될 충격은 고도의 기술에서 오는 충격이 아닐 것이다. 기술은 아무리 최첨단이어도 인 간은 금방 적응할 수 있다. 미래의 충격의 본질은 가치관과 문화 에 있다.

인공지능이 압도하는 세상에서 겪게 될 인간 자존감의 위축, 편리한 문명의 이기 속에서의 인간 소외, 초연결사회에서의 개인 프라이버시 침해, 기계문명으로 인한 가치관과 윤리의식의 혼란 등이 아닐까. 테크놀로지는 변화의 시작점일 뿐 종착지가 아니다. 기술은 사람이 수용하고 사회에 뿌리내릴 때 비로소 인간의 문화로 정착될 수 있다.

중요한 것은 기술적 변화가 아닌 문화적 변화

4차 산업혁명과 인공지능의 미래에 대한 예측이 기술발전에만 주목해서는 안 된다. 첨단기술이 어디까지 발전하고 어떤 기능까지 해낼 수 있는가보다 중요한 것은 이런 기술이 사회에 어떤 영향을 미치고 인간의 삶의 방식과 가치관을 어떻게 변화시키는가이다.

기술예측을 넘어서라

미래예측은 기술예측에서 출발하지만 그 너머를 예측해야 한다. 기술이 미칠 사회경제적인 영향과 파급효과, 인간관계와 일 상적인 삶의 방식의 변화 등이 더 중요하다.

유럽 등 선진국에서 는 중요한 연구개발에 대해서는 이른바 ELSI 평가를 반드시 수 행한다. ELSI의 E(Ethical)는 윤리적 측면, L(Legal)은 법적 측면, S(Social)는 사회적 측면, I(Implications)는 함의를 뜻한다. 즉 어 떤 과학연구나 기술개발이 초래할 윤리적, 법적, 사회적 함의를 평가함으로써 과학기술이 인간사회의 관점을 견지하게 한다는 의지를 분명히 하고 있다.

막대한 예산이 투입되는 개발공사에 환경영향평가를 의무적 으로 수행하듯 사회를 변화시킬 중요한 과학기술연구에 대해 서는 반드시 기술영향평가를 하는 것이 옳다. 현재 미래부와 과학기술기획평가원에서는 매년 기술영향평가를 실시하고 있다.

2015년에는 유전자가위 기술과 인공지능, 2016년은 가상현실 (VR)과 증강현실(AR)을 선정해 기술영향평가연구를 수행했다. 이런 기술영향평가는 시민단체 및 인문사회학계 등이 광범하게 참여하는 평가로 확대돼야하며 복수의 기관에서 다각적으로 수 행할 필요도 있다.

미래기술예측에서 기술 이야기는 결국 인간으 로 마무리돼야 한다. 요컨대 미래예측의 결론은 “그래서 사회는? 그래서 인간의 삶은?”에 대한 답으로 끝나야 한다.

우리가 다시 맞을 미래의 충격을 최소화하려면 지금부터 예측하고 준비해야 한다. 인공지능시대의 미래의 충격은 토플러가 20 세기에 예견했던 미래의 충격보다 파장이 훨씬 클 것이다. 아무 준비 없이 기술 변화의 소용돌이에 휩싸이면 방향감을 잃어버리게 된다.

후기인상파 화가 폴 고갱의 작품 제목처럼 ‘우리가 어디 에서 왔는지, 우리는 누구인지, 우리는 어디로 가는지’라는 문제 의식을 잊어버려서는 안된다. 우리가 상상하고 예측할 미래는 기 술의 미래가 아니라 인간의 미래다. 인간이 상수이고 기술은 변수일 뿐이다.

<본 기사는 테크M 제51호(2017년 7월) 기사입니다>

-

'전자정부 名家' LG CNS, 1200억 '행복e음' 사업 수주로 자존심 회복할까공공 소프트웨어(SW) 사업의 강자 LG CNS가 올해 공공시장 첫 '대어'로 꼽히는 보건복지부 차세대 사회보장정보시스템(행복e음) 구축 사업에 출사표를 던졌다.17일 업계에 따르면 LG CNS는 이날 행복e음 사업 재입찰에 제안서를 제출했다.행복e음 사업은 지난 2009년 복지부가 각종 사회복지 급여 및 서비스 지원 대상자의 자격과 이력에 관한 정보를 통합 관리하기 위해 구축한 시스템을 현대화 하는 사업이다. 올해부터 3년간 약 1220억원이 투입된다.이 사업은 지난 3일 첫 입찰 공고를 마감했으나 무2020-03-17 16:54:47테크M 남도영 기자

'전자정부 名家' LG CNS, 1200억 '행복e음' 사업 수주로 자존심 회복할까공공 소프트웨어(SW) 사업의 강자 LG CNS가 올해 공공시장 첫 '대어'로 꼽히는 보건복지부 차세대 사회보장정보시스템(행복e음) 구축 사업에 출사표를 던졌다.17일 업계에 따르면 LG CNS는 이날 행복e음 사업 재입찰에 제안서를 제출했다.행복e음 사업은 지난 2009년 복지부가 각종 사회복지 급여 및 서비스 지원 대상자의 자격과 이력에 관한 정보를 통합 관리하기 위해 구축한 시스템을 현대화 하는 사업이다. 올해부터 3년간 약 1220억원이 투입된다.이 사업은 지난 3일 첫 입찰 공고를 마감했으나 무2020-03-17 16:54:47테크M 남도영 기자 -

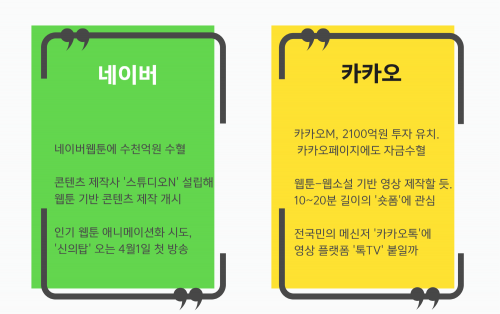

네이버 vs 카카오, 포털-메신저 이은 3라운드... 링은 '콘텐츠'#수천억 자금으로 뭘 만들까#넷플릭스 잡을 수 있을까#톡TV-네이버TV 경쟁 볼만할 듯국내 대표 인터넷 맞수 기업 네이버와 카카오의 세번재 경쟁 무대 막이 올랐다. 포털과 메신저 플랫폼에서 치열하게 경쟁해온 두 기업의 3라운드 링은 '콘텐츠'다. 이미 양사는 콘텐츠 자회사에 수천억원의 자금을 쌓아놨다. 올해부터 본격적으로 콘텐츠 양산에 돌입한다. 콘텐츠 주도권 경쟁의 전초전은 이미 시작됐다.◆실탄 마련한 카카오M, 직접 콘텐츠 제작 개시카카오는 지난 16일 콘텐츠 자회사 카카오M이 3자 배정 유상증자2020-03-17 15:53:45테크M 허준 기자

네이버 vs 카카오, 포털-메신저 이은 3라운드... 링은 '콘텐츠'#수천억 자금으로 뭘 만들까#넷플릭스 잡을 수 있을까#톡TV-네이버TV 경쟁 볼만할 듯국내 대표 인터넷 맞수 기업 네이버와 카카오의 세번재 경쟁 무대 막이 올랐다. 포털과 메신저 플랫폼에서 치열하게 경쟁해온 두 기업의 3라운드 링은 '콘텐츠'다. 이미 양사는 콘텐츠 자회사에 수천억원의 자금을 쌓아놨다. 올해부터 본격적으로 콘텐츠 양산에 돌입한다. 콘텐츠 주도권 경쟁의 전초전은 이미 시작됐다.◆실탄 마련한 카카오M, 직접 콘텐츠 제작 개시카카오는 지난 16일 콘텐츠 자회사 카카오M이 3자 배정 유상증자2020-03-17 15:53:45테크M 허준 기자 -

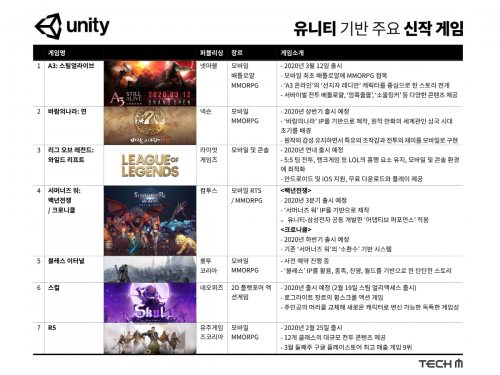

[템 사이트] 게임 하면 유니티! 2020년 기대되는 유니티 기반 게임은?연일 쏟아지는 신작 소식이 게이머들을 설레게 하고 있습니다. 남다른 스케일을 자랑하는 게임업체들의 대형 신작은 물론 독특한 게임성을 내세운 게임까지, 게이머들의 다양한 취향을 만족시킬만한 다양한 신작게임들이 많습니다.오늘은 특히 유니티 엔진을 기반으로 한 신작 게임들을 엄선해서 소개할까 합니다. 유니티는 이미 전세계 수백만명의 게임 개발자들이 사용하는 유명한 게임엔진입니다. 최신 버전의 엔진 '유니티 2019.3' 업데이트를 통해 260가지가 넘는 개선사항과 신규 기능이 포함돼 진일보한 고성능 그래픽과 최적화 기2020-03-17 15:30:39테크M 허준 기자

[템 사이트] 게임 하면 유니티! 2020년 기대되는 유니티 기반 게임은?연일 쏟아지는 신작 소식이 게이머들을 설레게 하고 있습니다. 남다른 스케일을 자랑하는 게임업체들의 대형 신작은 물론 독특한 게임성을 내세운 게임까지, 게이머들의 다양한 취향을 만족시킬만한 다양한 신작게임들이 많습니다.오늘은 특히 유니티 엔진을 기반으로 한 신작 게임들을 엄선해서 소개할까 합니다. 유니티는 이미 전세계 수백만명의 게임 개발자들이 사용하는 유명한 게임엔진입니다. 최신 버전의 엔진 '유니티 2019.3' 업데이트를 통해 260가지가 넘는 개선사항과 신규 기능이 포함돼 진일보한 고성능 그래픽과 최적화 기2020-03-17 15:30:39테크M 허준 기자