TECH M

TECH M

검토는 이제 그만, 스타트업으로 틀을 깨라

[테크M = 한재선 퓨처플레이 CTO] 국내에 클라우드가 처음 소개될 즈음, 필자는 한 대기업의 태스크포스(TF)팀에 기술 자문 역할로 참여했던 적이 있다. 주제는 클라우드 사업을 추진할 것인지 결정을 위한 조사 및 분석 작업이었다. TF팀은 대단했다. 회사 내의 전략 분야 엘리트 대여섯 명과 해외 솔루션 업체 기술자들도 일부 참여하고, 컨설턴트도 합류했다.

이렇게 꾸려진 슈퍼팀은 6개월가량 철저한 국내외 시장조사와 기술 아키텍처 설계, 비용 구조 및 매출 예상 등 거의 사업 전반에 대해 면밀히 검토하고 거의 1000장에 달하는 보고서를 만들어 냈다.

사업검토 6개월 후 남은 것

그렇다면 이 보고서를 바탕으로 클라우드 사업을 시작했을까? 결론은 비용이 과도하게 예상되고 리스크가 있으니 보류하자는 것이었다. 도대체 그 6개월과 리소스 투입은 무엇을 위한 것이었을까?

아직도 대다수 대기업들은 신사업을 기획할 때 비슷한 과정을 거치는 것으로 알고 있다. 물론 전략적인 의사결정을 위해 철저히 준비를 한다고 주장할 수도 있겠지만, 과연 이런 방식으로 혁신을 만들어 낼 수 있을지 의문이다.

최근 일부 대기업이 새로운 방식으로 혁신을 시도하기 시작했다. 그들의 방식은 약간씩 다르지만 공통적으로 흐르는 철학은 바로 스타트업의 혁신을 이식하는 것이다.

스타트업은 제한된 자원으로 시장에서 스스로를 증명해야 하기 때문에 빠르고 효율적으로 움직일 수밖에 없다. 또 최근 대세로 인정받고 있는 린스타트업 방법론은 혁신을 만들고 실행하는 새로운 길을 제시하고 있다. 그 핵심 철학은 고객과 시장이 가장 불확실한 요소이므로 최소한의 제품을 만들어 빠르게 시장에서 검증하면서 PMF(Product-Market Fit)을 찾아가는 것이다.

6개월씩 타당성 검토만 하면서 시간낭비하지 말라는 것이다. 답은 시장에 있으므로 발로 뛰어서 시장에서 답을 찾는 것이 핵심이다.

첫번째 사례는 우수한 뷰티 스타트업을 선발하고 육성하는 아모레퍼시픽의 ‘테크업플러스’ 프로그램이다. 아모레퍼시픽은 이미 내부 사내 벤처 제도를 운영하면서 스타트업 방식의 혁신을 시도하고 있다. 하지만 혁신은 내부로부터의 혁신과 외부로부터의 혁신 모두 필요하다.

아모레퍼시픽은 외부의 뷰티 스타트업을 통해 기술과 비즈니스의 최신 트렌드를 감지하고 그들의 실행을 함께 하며 스타트업 DNA를 내부에 전파하는 기회를 얻게 된다. 이를 위해 스타트업 선발과 육성은 테크 스타트업 전문 액셀러레이터인 퓨처플레이가 담당하고, 아모레퍼시픽은 기술·사업적인 협력과 멘토링을 제공한다.

대기업이 전문기관과 함께 스타트업 액셀러레이팅 프로그램을 운영하는 것은 국내 최초의 시도다. 이에 대한 관심도 폭발적이어서 100개 이상의 뷰티 스타트업들과 예비창업팀이 지원했고, 이 중 5개 팀이 선발돼 함께 육성 중이다.

삼성과 하이얼이 사내 벤처 만드는 까닭

아모레퍼시픽 테크업플러스가 외부의 혁신을 수혈하는 새로운 방식이라면, 내부의 혁신을 이끌어낸 케이스로는 삼성전자의 사내 벤처 프로그램인 ‘C랩(Creative Lab)’이 대표적이다. 지금까지 여러 대기업이 사내 벤처 제도를 시도했지만 실제 스핀오프까지 시키면서 시장에서 성과를 낸 사례는 찾아보기 힘들었다.

하지만 C랩은 2015년 9개를 시작으로 지금까지 총 25개의 스타트업을 스핀오프시켰다. 이미 가시적인 성과를 내고 있는 곳도 있다. 대표적으로 손끝으로 통화하는 스마트 스트랩인 ‘시그널(sgnl)’을 선보인 이놈들연구소는 킥스타터에서 목표액의 30배 수준인 약 150만 달러를 유치하는 기록을 세웠다.

C랩은 우수한 아이디어를 낸 임직원이 1년간 현업 부서에서 벗어나 자율적으로 아이디어를 사업화해 볼 수 있는 기회를 가지고 최종 심사를 통해 스핀오프 여부를 결정한다.

그렇다면 삼성전자는 왜 이런 프로그램을 운영하는 것일까? 사실 현업 부서 입장에서는 멤버 중에 C랩으로 가는 사람이 생기면 프로젝트에 차질이 생기기 때문에 꺼릴 수 있다. 그럼에도 불구하고 이런 프로그램을 운영하는 것은 결국 장기적인 관점에서 창의적인 조직문화를 만들기 위함이라고 볼 수 있다.

C랩의 혁신적인 시도들이 내부 조직문화에 영향을 줄 것이고, 외부적으로는 대기업 문화를 꺼리는 우수한 인재를 유인할 수 있는 도구가 될 것이다.

그런데 삼성전자의 C랩보다 더 파괴적인 시도를 하는 곳이 있는데 바로 하이얼의 ‘샤오웨이’(매우 작다는 뜻) 운동이다. 하이얼은 2013년부터 2년간 전체 직원의 30%를 해고했는데, 해고된 2만6000여 명을 회사 밖으로 내 보낸 것이 아니라 회사 내부에서 창업하도록 한 것이다.

대기업이 오래 운영되다보면 자연스럽게 생기는 중간 관리층을 없애고 이들이 수평적인 체계 하에서 수많은 스타트업(샤오웨이)를 만들도록 회사를 오픈 플랫폼 형태로 전환한 것이다. 즉, 하이얼이 일종의 인큐베이터 역할을 하면서 기술, 자본, 인력 등을 제공하고, 아이디어부터 실제 경영 전반은 샤오웨이가 독립적으로 꾸려간다.

이를 통해 200개 이상의 작은 회사가 탄생했고, 이 중 연매출 1억 위안 이상인 샤오웨이 기업도 100여 개에 달한다. 가장 대표적인 샤오웨이는 4명의 PC 사업부 직원들이 만든 레이션으로 게임 전용 노트북을 만들어 2014년 2억5000만 위안의 매출을 달성했다.

샤오웨이 운동은 전사적 조직 혁신으로 스타트업 방식을 도입하고 하이얼 자체는 인큐베이팅 플랫폼으로 전환했다는 점에서 가장 파괴적인 시도라 할 수 있다. 물론 이런 급진적인 시도가 성공할지는 아직 좀 더 지켜봐야 한다. 하지만, 대기업 구조 혁신의 핵심 재료로서 스타트업 방식을 적용했다는 점은 주목해 볼 필요가 있다.

>>>

구글, 아마존, 페이스북이 지금과 같은 규모에서도 혁신을 주도할 수 있는 이유는

아직까지 스타트업 문화를 유지하고 있고, 부족한 부분은 혁신 스타트업을 인수합병(M&A)하면서

빠르게 채워가기 때문이다. 국내 대기업도 혁신의 길을 스타트업에서 찾아야 함은 자명하다.

스타트업을 통한 혁신은 민간 부문을 넘어서 공공 부문에서도 일어나고 있다. 개발도상국을 대상으로 해외 원조 사업(ODA)을 하는 한국국제협력단(KOICA)은 2015년 CTS(Creative Technology Solution) 프로그램을 시작해 개발도상국의 사회 문제를 혁신기술로 무장한 스타트업들이 풀도록 지원하고 있다.

이를 통해 기존 방법으로 해결하기 어려웠던 문제에 대해 스타트업 혁신으로 솔루션을 찾고 전 세계 40억 명, 5조 달러 규모의 거대 BOP(Bottom of the Pyramid, 저소득층) 시장 진출을 돕는 것이다. 그 성과는 처음 선발된 CTS 1기 팀들이 이미 증명하고 있다.

대표적으로 노을(NOUL)은 모바일 말라리아 진단 키트를 개발해 캄보디아와 말라위에서 임상시험을 진행 중이며, 최근 UN 포럼에서 세계 15대 혁신가로 선정되며 그 우수성을 인정받았다. 전 세계적인 개발 문제를 스타트업 혁신으로 푸는 시도는 이미 글로벌 트렌드로서 미국 국제개발처(USAID), 게이츠 재단 등 국제 원조기관들이 글로벌 챌린지 프로그램을 운영하고 있다.

특히 한국국제협력단은 게이츠 재단과 함께 보건 분야의 글로벌 난제를 해결할 스타트업이나 개인을 찾는 ‘그랜드 챌린지 코리아(GCK)’ 프로그램을 최근 론칭해 신청을 받고 있다. 스타트업 혁신을 통해 전 지구적인 문제를 해결하려는 시도는 앞으로도 확대될 전망이다.

지금까지 살펴 본 사례들처럼 스타트업의 혁신 방식을 대기업에 접목하는 시도가 점점 늘어나고 있다. 그런 시도가 늘어나는 이유는 크게 두 가지 이유 때문이다.

첫째, 인공지능, 사물인터넷, 자율주행차, 빅데이터, 가상현실(VR)·증강현실(AR) 등의 기술이 쏟아져 나오면서 기존 산업의 틀이 깨지고 있고 이를 위해 대기업도 체질 개선이 절실한 시점이다.

둘째, 대기업의 구조상 내부 혁신이 쉽지 않다. 보통 다음과 같은 장애물을 만날 수 있다. ▲기존 사업과의 충돌(자기잠식)로 인해 유관부서가 반대하고 ▲초기 작은 사업 규모로 인해 타당성이 공격받으며 ▲재무·법무적인 리스크가 있는 경우 보수적으로 반응하고 ▲기존 대기업 조직구조와 사업 관행으로는 혁신의 속도를 따라가기 힘들다.

이런 장애물을 극복하려면 혁신을 담당하는 조직이 독립적으로 결정하고 실행할 수 있는 환경을 조성해야 한다. 그리고 스타트업의 문화와 방식을 혁신 조직에 이식할 수 있는 기회를 제공하고, 이를 통해 장기적으로 혁신문화가 기업 전반에 전파될 수 있는 기반을 마련해야 한다.

구글, 아마존, 페이스북이 지금과 같은 규모에서도 혁신을 주도할 수 있는 이유는 아직까지 스타트업 문화를 유지하고 있고, 부족한 부분은 혁신 스타트업을 인수합병(M&A)하면서 빠르게 채워가기 때문이다. 국내 대기업도 혁신의 길을 스타트업에서 찾아야 함은 자명하다.

다시 처음엔 언급했던 대기업 사례로 돌아가 보자. 만약 클라우드 사업을 진행할지 고민할 때 스타트업 방식을 접목해 보면 어떨까? 사전조사에 6개월을 쓸 것이 아니라, 동일한 예산으로 작은 규모의 클라우드 서비스를 구축하고 소규모 모바일앱 서비스들에게 제공해 보는 것이다.

이 과정에서 사업 타당성뿐 아니라 시장의 니즈와 성장성 역시 충분히 검증할 수 있다. 또 클라우드는 단기적인 성과보다는 장기적인 전략 사업으로 포지셔닝해야 함을 인지하고 그에 맞는 성장 계획을 마련할 수도 있다. 만약 그랬다면, 지금쯤 제2의 아마존이 되지 말란 법도 없지 않을까?

<본 기사는 테크M 제49호(2017년 5월) 기사입니다>

-

'전자정부 名家' LG CNS, 1200억 '행복e음' 사업 수주로 자존심 회복할까공공 소프트웨어(SW) 사업의 강자 LG CNS가 올해 공공시장 첫 '대어'로 꼽히는 보건복지부 차세대 사회보장정보시스템(행복e음) 구축 사업에 출사표를 던졌다.17일 업계에 따르면 LG CNS는 이날 행복e음 사업 재입찰에 제안서를 제출했다.행복e음 사업은 지난 2009년 복지부가 각종 사회복지 급여 및 서비스 지원 대상자의 자격과 이력에 관한 정보를 통합 관리하기 위해 구축한 시스템을 현대화 하는 사업이다. 올해부터 3년간 약 1220억원이 투입된다.이 사업은 지난 3일 첫 입찰 공고를 마감했으나 무2020-03-17 16:54:47테크M 남도영 기자

'전자정부 名家' LG CNS, 1200억 '행복e음' 사업 수주로 자존심 회복할까공공 소프트웨어(SW) 사업의 강자 LG CNS가 올해 공공시장 첫 '대어'로 꼽히는 보건복지부 차세대 사회보장정보시스템(행복e음) 구축 사업에 출사표를 던졌다.17일 업계에 따르면 LG CNS는 이날 행복e음 사업 재입찰에 제안서를 제출했다.행복e음 사업은 지난 2009년 복지부가 각종 사회복지 급여 및 서비스 지원 대상자의 자격과 이력에 관한 정보를 통합 관리하기 위해 구축한 시스템을 현대화 하는 사업이다. 올해부터 3년간 약 1220억원이 투입된다.이 사업은 지난 3일 첫 입찰 공고를 마감했으나 무2020-03-17 16:54:47테크M 남도영 기자 -

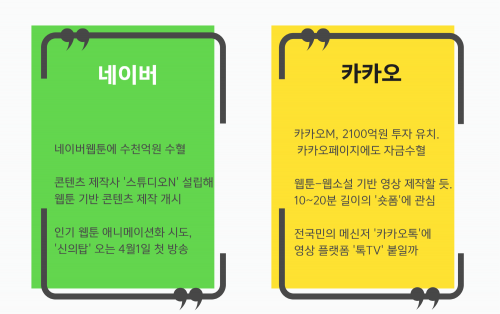

네이버 vs 카카오, 포털-메신저 이은 3라운드... 링은 '콘텐츠'#수천억 자금으로 뭘 만들까#넷플릭스 잡을 수 있을까#톡TV-네이버TV 경쟁 볼만할 듯국내 대표 인터넷 맞수 기업 네이버와 카카오의 세번재 경쟁 무대 막이 올랐다. 포털과 메신저 플랫폼에서 치열하게 경쟁해온 두 기업의 3라운드 링은 '콘텐츠'다. 이미 양사는 콘텐츠 자회사에 수천억원의 자금을 쌓아놨다. 올해부터 본격적으로 콘텐츠 양산에 돌입한다. 콘텐츠 주도권 경쟁의 전초전은 이미 시작됐다.◆실탄 마련한 카카오M, 직접 콘텐츠 제작 개시카카오는 지난 16일 콘텐츠 자회사 카카오M이 3자 배정 유상증자2020-03-17 15:53:45테크M 허준 기자

네이버 vs 카카오, 포털-메신저 이은 3라운드... 링은 '콘텐츠'#수천억 자금으로 뭘 만들까#넷플릭스 잡을 수 있을까#톡TV-네이버TV 경쟁 볼만할 듯국내 대표 인터넷 맞수 기업 네이버와 카카오의 세번재 경쟁 무대 막이 올랐다. 포털과 메신저 플랫폼에서 치열하게 경쟁해온 두 기업의 3라운드 링은 '콘텐츠'다. 이미 양사는 콘텐츠 자회사에 수천억원의 자금을 쌓아놨다. 올해부터 본격적으로 콘텐츠 양산에 돌입한다. 콘텐츠 주도권 경쟁의 전초전은 이미 시작됐다.◆실탄 마련한 카카오M, 직접 콘텐츠 제작 개시카카오는 지난 16일 콘텐츠 자회사 카카오M이 3자 배정 유상증자2020-03-17 15:53:45테크M 허준 기자 -

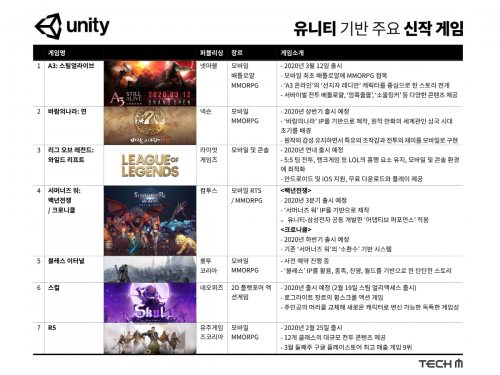

[템 사이트] 게임 하면 유니티! 2020년 기대되는 유니티 기반 게임은?연일 쏟아지는 신작 소식이 게이머들을 설레게 하고 있습니다. 남다른 스케일을 자랑하는 게임업체들의 대형 신작은 물론 독특한 게임성을 내세운 게임까지, 게이머들의 다양한 취향을 만족시킬만한 다양한 신작게임들이 많습니다.오늘은 특히 유니티 엔진을 기반으로 한 신작 게임들을 엄선해서 소개할까 합니다. 유니티는 이미 전세계 수백만명의 게임 개발자들이 사용하는 유명한 게임엔진입니다. 최신 버전의 엔진 '유니티 2019.3' 업데이트를 통해 260가지가 넘는 개선사항과 신규 기능이 포함돼 진일보한 고성능 그래픽과 최적화 기2020-03-17 15:30:39테크M 허준 기자

[템 사이트] 게임 하면 유니티! 2020년 기대되는 유니티 기반 게임은?연일 쏟아지는 신작 소식이 게이머들을 설레게 하고 있습니다. 남다른 스케일을 자랑하는 게임업체들의 대형 신작은 물론 독특한 게임성을 내세운 게임까지, 게이머들의 다양한 취향을 만족시킬만한 다양한 신작게임들이 많습니다.오늘은 특히 유니티 엔진을 기반으로 한 신작 게임들을 엄선해서 소개할까 합니다. 유니티는 이미 전세계 수백만명의 게임 개발자들이 사용하는 유명한 게임엔진입니다. 최신 버전의 엔진 '유니티 2019.3' 업데이트를 통해 260가지가 넘는 개선사항과 신규 기능이 포함돼 진일보한 고성능 그래픽과 최적화 기2020-03-17 15:30:39테크M 허준 기자