TECH M

×

TECH M

새로운 라이브의 시대

2016-04-28조영신 SK 경영경제연구소 수석연구원

페이스북(Facebook)이 라이브스트리밍(live streaming) 서비스를 선보였다. 이에 질세라 YouTube는 페이스북과 자신의 격은 다르다는 것을 과시하듯 360도 라이브 스트리밍을 선보였다. VOD 뒤에서 열패의 순간만을 다져왔던 라이브가 일상의 삶으로 비집고 들어오기 시작했고, 그렇게 키워드 ‘Live’가 대세가 되었다.

시장은 빠르게 반응했다. 뉴욕 타임즈를 비롯한 언론사들이 경쟁적으로 페이스북을 활용해서 라이브 방송을 하기 시작했다. NPR은 미국 대통령 후보 경선과정(Mega Tuesday)을 라이브에 담았고, 사전 제작해서 제공하던 동영상과 비교할 때 시청시간이 7배나 높았다.

미국 Atlanta의 지역 방송은 페이스북의 라이브를 활용해서 날씨 예보를 했다. 동시시청자 8,800명에 이르렀고, 재생건수도 7만 7천건을 기록했다. 뉴욕타임스는 페이스북 라이브에 현직 기자들이 등장해서 독자와 소통했고, 심지어 TV조선은 총선 방송을 페이스북 라이브를 통해 전하기도 했다. 버지(The Verge), 버즈피드(Buzzfeed) 등도 이 흐름에 동참을 했다.

이전 같으면 포털 등을 통해서 제공했을 서비스가 이제는 관계망을 타고 사람과 사람을 넘어 움직이고 있다. 지나간 날씨는 의미가 없다는 방송계의 문법을 여지없이 파괴했고, 일상의 라이브가 그 자체로 의미를 가지는 시대가 되었다. 평범의 시대, 일반인의 시대가 관계망에서도 일어나기 시작했다.

역사

언제나 그런 것처럼 라이브는 페이스북의 창작물이 아니다. 유스트림(Usteam)이나 미어캣(Meerkat)이런 업체들이 그동안 라이브를 활성화시키기 위해서 무던히도 애를 써 왔었다. 유스트림은 <Occupy Wall Street>에서 영향력을 행사하기도 했었지만, 결과적으로 라이브를 차별화된 상품으로 발전시키는 데는 실패했다.

그런 상황에서 페리스코프는 시장에 잔물결을 일으켰다. 미어챗을 버리고 페리스코프를 선택한 트위터 덕분에 페리스코프는 이전의 업체들이 어렵게 어렵게 만들어왔던 라이브 생태계를 장악했다. 2016년 3월 28일로 서비스 개시 1년째를 맞는 페리스코프의 성적은 화려하다. 그동안 1년만에 2억건의 라이브방송이 진행되었고, 이를 한 개인이 24시간 본다고 하면 무려 110년이 걸리는 동영상이 제공되었다. 그 정도로 폭발적이었다.

페이스북은 이런 현상을 놓치지 않았다. 다만 엄청난 가입자를 가지고 있는 후발주자라는 점에 주목했다. 페리스코프가 밑에서 올라가는 그림을 그렸다면 후발주자인 페이스북은 일반인이 아닌 셀럽(Celebrity)에서 시작했다. 2015년 Facebook Mentions을 위한 live를 개방했고, 2016년 1월에는 이 기능을 일반인들도 이용할 수 있게 개방했다.

그리고 3월 안드로이드 계열의 폰에서도 이 서비스를 이용할 수 있는 길을 열었다. 방송 중에 실시간 시청자수를 확인할 수 있고, 실시간으로 코멘트를 할 수 있다. 우리가 흔히 보는 아프리카 TV의 라이브 방송이나, 포털에서 보는 라이브 방송의 모바일 버전, 그것도 최적화된 모바일 방송 버전이라고 이해할 수 있다.

시작은 조심스럽지만, 앞으로 이 시장은 페이스북이 주도하게 될지 모른다. 2015년 연말 기준 페이스북의 이용자가 이미 16억 명을 넘어섰고, 일 체류시간도 40분을 넘었다. 반면에 트위터는 17분에 불과하다. 3억명이 매일 17분씩 사용하는 조건에서 페리스코프가 기록했던 성적을 16억, 40분이란 조합속에서 단순 계산을 하더라도 그 영향력은 무시할 수 없다. 그렇게 라이브 동영상이 시장의 주목을 받기 시작했다.

라이브의 경제

라이브 동영상이 등장한 배경에 대해서는 개별 사업자의 입장과 상황으로 설명이 가능하다. 버즈피드의 실적이 좋지 못하다는 FT와의 공방 속에서 드러난 것은 전체 시장이 문자(Text) 기반에서 동영상(Video) 기반으로 옮아가고 있고, 이는 광고 시장이 문자와 결별하고 동영상으로 이동하고 있기 때문이다.

이런 맥락에서 보면 페이스북이 동영상을 강화하는 것도 잠재적 수익 모델을 염두에 둔 것이라는 해석도 해 볼 수 있다. 광고를 붙일 수도 있고, 더 나아가서 개별 사업자들이 별도의 채널을 생성하고 구독료를 요구할 수 있을지도 모른다. 하지만 현 시점에서 페이스북 라이브가 광고 수익을 염두에 두고 등장했다고 해석하는 것은 무리다. 페이스북이 적극적으로 생태계 확장 의지를 보이지도 않았다.

더구나 현재의 SNS 특성 내에서는 광고를 제외하고 구독료에 기반한 서비스를 기획하는 것이 쉽지 않다. 영상물 유통에 있어서 페이스북은 분명한 특성을 가지고 있다. 유튜브를 기반으로 한 영상 사업자는 콘텐츠 자체의 가치에 의미를 둔다. 콘텐츠를 선택해서 보는 사람들을 위한 서비스이기 때문이다.

그러나 페이스북과 같은 SNS는 관계형 서비스다. 관계를 확인하기 위해서 들어왔다가, 우연찮게 동영상도 시청할 수도 있다. 다시 말하면 페이스북에 동영상을 확인하고 뉴스를 보기 위해서 오는 것이 아니라, 페이스북에 들어오니 그런 것들도 보이더라는 이야기다.

따라서 현재의 관계형 서비스를 버리고 미디어 서비스로 진화하지 않고서는 불가능하다. 이는 역설적으로 라이브로 대표되는 동영상 서비스를 통해 페이스북이 관계형 서비스에서 미디어 서비스로 진화하는 과정 속에 있다고 진단할 가능성도 있다는 이야기다.

결국 동영상 서비스의 진화 방향을 보면서 페이스북의 정체성에 대한 고민을 확인할 수 있다. 실제로 아마존이 신규 OTT 콘텐츠의 공개 채널로 유튜브 등이 아닌 페이스북을 선택한 것도 장기적으로 소셜 네트워킹 서비스에서 소셜 네트워킹 서비스에 기반한 미디어 사업자로 전환되고 있다는 상징적인 예일 수도 있다.

반면에 광고라는 모델이라면 여전히 매력적일 수 있다. 이는 F8에서 페이스북이 선보였던 챗봇과는 다른 맥락에서 의미를 가진다. 앞서 언급한대로 관계형 서비스로 페이스북 동영상은 그 자체가 목적 지향적이지 않다.

이는 구글의 검색 광고와 비교하면 더욱 분명해 진다. 가령 구글에서 디지털 카메라를 검색했다면 크게 두 가지의 가능성이 존재한다. 디지털 카메라를 구매하기 위해서 정보를 검색하는 경우와, 그렇지 않고 디지털 카메라를 보유하고 있는 상황에서 추가 정보를 얻기 위한 것일 수 있다. 광고의 맥락에서는 추가 정보와 상관없이 디지털 카메라를 검색한 사람을 잠재적 구매자로 가정하고 관련 카메라 광고를 제공할 수는 있지만, 이 광고 집행 비용은 누수가 많은 셈이다.

목적을 가지고 검색을 하기 때문에 잠재적 수요라기 보다는 직접적 수요에 민감하다. 즉 내가 무언가를 하기 위해서라는 목적성이 분명하기 때문에 그 목적에 부합하지 않는 광고 등은 별다른 수요가 없다는 이야기다. 그래서 브랜드나 이미지 광고는 구글 광고형에 부합하지 않는다.

하지만 페이스북 광고는 다르다. 페이스북은 관계형 서비스다. 나와 직접 관계없는 상황에서 친구 등 내 관계망에 있는 사람들이 구매하고 애장하고 있는 상품들이 나오면, 그것이 관심을 끌고 없던 수요를 이끌어낸다. 이를 두고 세릴 센드버그는 ‘수요 창출형 광고’라고 정의했다.

지금 사람들이 구매하려고 하는 것이 아니라, 부지불식간에 ‘어 나도 갖고 싶네’ 하는 지점을 명확히 드러내는, 그래서 머릿속에서 막연히 있던 욕망을 자극하는 광고가 먹힐 수 있다. 대표적인 광고가 TV 광고와 브랜드 광고다. 브랜드 광고는 보는 사람의 머릿속에 이 상품을 사고 싶어지네라는 생각을 불어넣는 방식이다. 네이티브 애드가 페이스북 중심으로 구축되고 있는 것도 이런 맥락이다.

현재로서는 후자의 가능성이 더 높다. 소셜 네트워킹 서비스로서의 정체성을 유지한 채 이용자들이 원하는 기능을 강화하는 방식이다.

라이브의 의미

수익모델을 고려하지 않는다면 라이브는 다른 의미로 해석할 수 있다. 즉 순간의 공유다. 실시간을 제외한 대부분의 콘텐츠는 이시성을 강조한다. 반면에 라이브는 동시성을 강조한다.

이시성은 시간을 이용자가 자유롭게 선택할 수 있다는 장점은 있지만, 호흡의 몰입이라는 차원에서 보면 그렇지 못하다. 같이 보고 같이 즐기는 맥락적 즐거움은 사라지고 동일하고 유사한 정보를 서로 좋아한다는 관계성의 즐거움만 있을 뿐이다.

이 부분을 라이브 동영상이 채워넣고 있다. 내가 직접 가 있는 곳을 현재 시점에서 같이 공유하는 행위. 어쩌면 페이스북이 그토록 갈망하고 있던 관계성의 정점에 있는 장치일지 모른다.

공동기획

시장은 빠르게 반응했다. 뉴욕 타임즈를 비롯한 언론사들이 경쟁적으로 페이스북을 활용해서 라이브 방송을 하기 시작했다. NPR은 미국 대통령 후보 경선과정(Mega Tuesday)을 라이브에 담았고, 사전 제작해서 제공하던 동영상과 비교할 때 시청시간이 7배나 높았다.

| (TV조선(왼쪽)과 NYT의 Facebook Live 활용) |

미국 Atlanta의 지역 방송은 페이스북의 라이브를 활용해서 날씨 예보를 했다. 동시시청자 8,800명에 이르렀고, 재생건수도 7만 7천건을 기록했다. 뉴욕타임스는 페이스북 라이브에 현직 기자들이 등장해서 독자와 소통했고, 심지어 TV조선은 총선 방송을 페이스북 라이브를 통해 전하기도 했다. 버지(The Verge), 버즈피드(Buzzfeed) 등도 이 흐름에 동참을 했다.

이전 같으면 포털 등을 통해서 제공했을 서비스가 이제는 관계망을 타고 사람과 사람을 넘어 움직이고 있다. 지나간 날씨는 의미가 없다는 방송계의 문법을 여지없이 파괴했고, 일상의 라이브가 그 자체로 의미를 가지는 시대가 되었다. 평범의 시대, 일반인의 시대가 관계망에서도 일어나기 시작했다.

역사

언제나 그런 것처럼 라이브는 페이스북의 창작물이 아니다. 유스트림(Usteam)이나 미어캣(Meerkat)이런 업체들이 그동안 라이브를 활성화시키기 위해서 무던히도 애를 써 왔었다. 유스트림은 <Occupy Wall Street>에서 영향력을 행사하기도 했었지만, 결과적으로 라이브를 차별화된 상품으로 발전시키는 데는 실패했다.

그런 상황에서 페리스코프는 시장에 잔물결을 일으켰다. 미어챗을 버리고 페리스코프를 선택한 트위터 덕분에 페리스코프는 이전의 업체들이 어렵게 어렵게 만들어왔던 라이브 생태계를 장악했다. 2016년 3월 28일로 서비스 개시 1년째를 맞는 페리스코프의 성적은 화려하다. 그동안 1년만에 2억건의 라이브방송이 진행되었고, 이를 한 개인이 24시간 본다고 하면 무려 110년이 걸리는 동영상이 제공되었다. 그 정도로 폭발적이었다.

| (One Year of Periscope) |

페이스북은 이런 현상을 놓치지 않았다. 다만 엄청난 가입자를 가지고 있는 후발주자라는 점에 주목했다. 페리스코프가 밑에서 올라가는 그림을 그렸다면 후발주자인 페이스북은 일반인이 아닌 셀럽(Celebrity)에서 시작했다. 2015년 Facebook Mentions을 위한 live를 개방했고, 2016년 1월에는 이 기능을 일반인들도 이용할 수 있게 개방했다.

그리고 3월 안드로이드 계열의 폰에서도 이 서비스를 이용할 수 있는 길을 열었다. 방송 중에 실시간 시청자수를 확인할 수 있고, 실시간으로 코멘트를 할 수 있다. 우리가 흔히 보는 아프리카 TV의 라이브 방송이나, 포털에서 보는 라이브 방송의 모바일 버전, 그것도 최적화된 모바일 방송 버전이라고 이해할 수 있다.

시작은 조심스럽지만, 앞으로 이 시장은 페이스북이 주도하게 될지 모른다. 2015년 연말 기준 페이스북의 이용자가 이미 16억 명을 넘어섰고, 일 체류시간도 40분을 넘었다. 반면에 트위터는 17분에 불과하다. 3억명이 매일 17분씩 사용하는 조건에서 페리스코프가 기록했던 성적을 16억, 40분이란 조합속에서 단순 계산을 하더라도 그 영향력은 무시할 수 없다. 그렇게 라이브 동영상이 시장의 주목을 받기 시작했다.

라이브의 경제

라이브 동영상이 등장한 배경에 대해서는 개별 사업자의 입장과 상황으로 설명이 가능하다. 버즈피드의 실적이 좋지 못하다는 FT와의 공방 속에서 드러난 것은 전체 시장이 문자(Text) 기반에서 동영상(Video) 기반으로 옮아가고 있고, 이는 광고 시장이 문자와 결별하고 동영상으로 이동하고 있기 때문이다.

이런 맥락에서 보면 페이스북이 동영상을 강화하는 것도 잠재적 수익 모델을 염두에 둔 것이라는 해석도 해 볼 수 있다. 광고를 붙일 수도 있고, 더 나아가서 개별 사업자들이 별도의 채널을 생성하고 구독료를 요구할 수 있을지도 모른다. 하지만 현 시점에서 페이스북 라이브가 광고 수익을 염두에 두고 등장했다고 해석하는 것은 무리다. 페이스북이 적극적으로 생태계 확장 의지를 보이지도 않았다.

| (Live for Facebook Mention) |

더구나 현재의 SNS 특성 내에서는 광고를 제외하고 구독료에 기반한 서비스를 기획하는 것이 쉽지 않다. 영상물 유통에 있어서 페이스북은 분명한 특성을 가지고 있다. 유튜브를 기반으로 한 영상 사업자는 콘텐츠 자체의 가치에 의미를 둔다. 콘텐츠를 선택해서 보는 사람들을 위한 서비스이기 때문이다.

그러나 페이스북과 같은 SNS는 관계형 서비스다. 관계를 확인하기 위해서 들어왔다가, 우연찮게 동영상도 시청할 수도 있다. 다시 말하면 페이스북에 동영상을 확인하고 뉴스를 보기 위해서 오는 것이 아니라, 페이스북에 들어오니 그런 것들도 보이더라는 이야기다.

따라서 현재의 관계형 서비스를 버리고 미디어 서비스로 진화하지 않고서는 불가능하다. 이는 역설적으로 라이브로 대표되는 동영상 서비스를 통해 페이스북이 관계형 서비스에서 미디어 서비스로 진화하는 과정 속에 있다고 진단할 가능성도 있다는 이야기다.

결국 동영상 서비스의 진화 방향을 보면서 페이스북의 정체성에 대한 고민을 확인할 수 있다. 실제로 아마존이 신규 OTT 콘텐츠의 공개 채널로 유튜브 등이 아닌 페이스북을 선택한 것도 장기적으로 소셜 네트워킹 서비스에서 소셜 네트워킹 서비스에 기반한 미디어 사업자로 전환되고 있다는 상징적인 예일 수도 있다.

반면에 광고라는 모델이라면 여전히 매력적일 수 있다. 이는 F8에서 페이스북이 선보였던 챗봇과는 다른 맥락에서 의미를 가진다. 앞서 언급한대로 관계형 서비스로 페이스북 동영상은 그 자체가 목적 지향적이지 않다.

이는 구글의 검색 광고와 비교하면 더욱 분명해 진다. 가령 구글에서 디지털 카메라를 검색했다면 크게 두 가지의 가능성이 존재한다. 디지털 카메라를 구매하기 위해서 정보를 검색하는 경우와, 그렇지 않고 디지털 카메라를 보유하고 있는 상황에서 추가 정보를 얻기 위한 것일 수 있다. 광고의 맥락에서는 추가 정보와 상관없이 디지털 카메라를 검색한 사람을 잠재적 구매자로 가정하고 관련 카메라 광고를 제공할 수는 있지만, 이 광고 집행 비용은 누수가 많은 셈이다.

목적을 가지고 검색을 하기 때문에 잠재적 수요라기 보다는 직접적 수요에 민감하다. 즉 내가 무언가를 하기 위해서라는 목적성이 분명하기 때문에 그 목적에 부합하지 않는 광고 등은 별다른 수요가 없다는 이야기다. 그래서 브랜드나 이미지 광고는 구글 광고형에 부합하지 않는다.

하지만 페이스북 광고는 다르다. 페이스북은 관계형 서비스다. 나와 직접 관계없는 상황에서 친구 등 내 관계망에 있는 사람들이 구매하고 애장하고 있는 상품들이 나오면, 그것이 관심을 끌고 없던 수요를 이끌어낸다. 이를 두고 세릴 센드버그는 ‘수요 창출형 광고’라고 정의했다.

지금 사람들이 구매하려고 하는 것이 아니라, 부지불식간에 ‘어 나도 갖고 싶네’ 하는 지점을 명확히 드러내는, 그래서 머릿속에서 막연히 있던 욕망을 자극하는 광고가 먹힐 수 있다. 대표적인 광고가 TV 광고와 브랜드 광고다. 브랜드 광고는 보는 사람의 머릿속에 이 상품을 사고 싶어지네라는 생각을 불어넣는 방식이다. 네이티브 애드가 페이스북 중심으로 구축되고 있는 것도 이런 맥락이다.

현재로서는 후자의 가능성이 더 높다. 소셜 네트워킹 서비스로서의 정체성을 유지한 채 이용자들이 원하는 기능을 강화하는 방식이다.

라이브의 의미

수익모델을 고려하지 않는다면 라이브는 다른 의미로 해석할 수 있다. 즉 순간의 공유다. 실시간을 제외한 대부분의 콘텐츠는 이시성을 강조한다. 반면에 라이브는 동시성을 강조한다.

이시성은 시간을 이용자가 자유롭게 선택할 수 있다는 장점은 있지만, 호흡의 몰입이라는 차원에서 보면 그렇지 못하다. 같이 보고 같이 즐기는 맥락적 즐거움은 사라지고 동일하고 유사한 정보를 서로 좋아한다는 관계성의 즐거움만 있을 뿐이다.

이 부분을 라이브 동영상이 채워넣고 있다. 내가 직접 가 있는 곳을 현재 시점에서 같이 공유하는 행위. 어쩌면 페이스북이 그토록 갈망하고 있던 관계성의 정점에 있는 장치일지 모른다.

공동기획

-

[테크&가젯] 디자인·멀티탭도 ‘모듈 스타일’(Palette (http://palettegear.com). 199달러(스타터 키트 기준))‘팔레트’는 디자이너를 위한 디자인 모듈이다. 소프트웨어(SW)가 아니라 가젯이다. 언뜻 보면 DJ를 위한 음악 편집용 기기처럼 생겼지만 버튼이나 페이더, 노브 등을 이용해 어도비 포토숍이나 일러스트레이터 같은 이미지 편집 SW를 직관적으로 편집할 수 있게 도와준다.전문 이미지 SW를 실행해보면 기능이 상당히 복잡하다. 팔레트는 자주 쓰는 기능 위주로 이런 기능을 모두 물리적인2016-05-01 00:10:01이석원 테크홀릭 기자

[테크&가젯] 디자인·멀티탭도 ‘모듈 스타일’(Palette (http://palettegear.com). 199달러(스타터 키트 기준))‘팔레트’는 디자이너를 위한 디자인 모듈이다. 소프트웨어(SW)가 아니라 가젯이다. 언뜻 보면 DJ를 위한 음악 편집용 기기처럼 생겼지만 버튼이나 페이더, 노브 등을 이용해 어도비 포토숍이나 일러스트레이터 같은 이미지 편집 SW를 직관적으로 편집할 수 있게 도와준다.전문 이미지 SW를 실행해보면 기능이 상당히 복잡하다. 팔레트는 자주 쓰는 기능 위주로 이런 기능을 모두 물리적인2016-05-01 00:10:01이석원 테크홀릭 기자 -

로봇이 걱정이라고? “문제는 사람이다”(리들리 스콧 감독의 1982년 영화 ‘블레이드 러너’는 인간을 닮은 안드로이드가 인류를 위협할 수 있는 수준이 될 수 있음을 보여줬다.) ‘테크포비아(techphobia)’ 또는 ‘테크노포비아(technophobia)’라는 말은 진보된 기술이나 복잡한 기기에 대한 공포나 비호감을 의미한다. 어떤 사람은 이를 비이성적인 공포라고 말하고 또 다른 사람들은 정당한 공포라고 생각한다. 기계에 대한 사람들의 반감은 역사를 좀 더 거슬러 올라가야 한다. 1675년에 직조공들이 자신의 직업을 뺏어간 방2016-04-30 02:40:12한상기 소셜컴퓨팅연구소 대표

로봇이 걱정이라고? “문제는 사람이다”(리들리 스콧 감독의 1982년 영화 ‘블레이드 러너’는 인간을 닮은 안드로이드가 인류를 위협할 수 있는 수준이 될 수 있음을 보여줬다.) ‘테크포비아(techphobia)’ 또는 ‘테크노포비아(technophobia)’라는 말은 진보된 기술이나 복잡한 기기에 대한 공포나 비호감을 의미한다. 어떤 사람은 이를 비이성적인 공포라고 말하고 또 다른 사람들은 정당한 공포라고 생각한다. 기계에 대한 사람들의 반감은 역사를 좀 더 거슬러 올라가야 한다. 1675년에 직조공들이 자신의 직업을 뺏어간 방2016-04-30 02:40:12한상기 소셜컴퓨팅연구소 대표 -

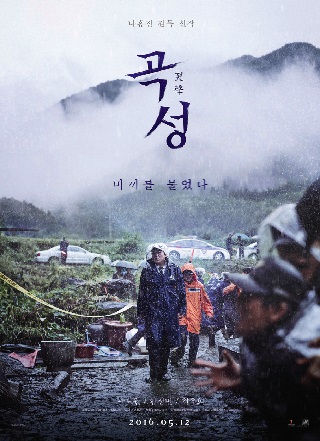

누가 미끼를 던졌고, 누가 무엇을 물었나곡성5월 12일 개봉낚시하는 사람은 무엇이 걸려나올지 모르고 미끼를 던진다. 언제 어떤 것이 걸려들지 알 수 없다. 영화 곡성은 ‘미끼를 물었다’는 문구로 관객에게 미끼를 던진다. 누가 미끼를 던졌고 무엇을 물었다는 것이며 그래서 어떻게 되는 것인가.낯선 외지인이 나타난 후 마을에는 의문의 사건이 일어나고 사람들이 원인 모를 증상을 앓다 죽는다. 경찰은 야생 버섯의 독으로 결론을 내리지만 모든 사건의 원인이 그 외지인 때문이라는 소문과 의심은 걷잡을 수 없이 퍼져 나간다.경찰인 종구는 현장을 목격2016-04-30 02:40:01박상은 인턴기자

누가 미끼를 던졌고, 누가 무엇을 물었나곡성5월 12일 개봉낚시하는 사람은 무엇이 걸려나올지 모르고 미끼를 던진다. 언제 어떤 것이 걸려들지 알 수 없다. 영화 곡성은 ‘미끼를 물었다’는 문구로 관객에게 미끼를 던진다. 누가 미끼를 던졌고 무엇을 물었다는 것이며 그래서 어떻게 되는 것인가.낯선 외지인이 나타난 후 마을에는 의문의 사건이 일어나고 사람들이 원인 모를 증상을 앓다 죽는다. 경찰은 야생 버섯의 독으로 결론을 내리지만 모든 사건의 원인이 그 외지인 때문이라는 소문과 의심은 걷잡을 수 없이 퍼져 나간다.경찰인 종구는 현장을 목격2016-04-30 02:40:01박상은 인턴기자