TECH M

×

TECH M

음식문화를 보면 미래가 열린다

2016-07-18이혜진 더 밈(The MEME) 대표

[테크M = 이혜진 더 밈 대표] 요즘 미국에서는 병아리가 닭이 돼 식탁에 올라오기까지 어떤 과정을 거치는지를 보여주는 비디오가 연일 페이스북에 올라오고 있다. 송아지가 소로 자라기까지의 비 인간적인( 비 자연적인) 과정을 보여주는 사진도 올라온다. 오븐전자레인지로 간편하게 음식을 만들기 위한 실리콘 소재의 각종 조리기구가 시장에 나오고 있다.

미국에서 다양한 식재료를 구매하는 것은 한국인으로서는 상상할 수 없을 만큼 힘들다. 장을 봐서 준비하고 보관처리를 어려워하는 사용자들을 위해 블루 에이프런이라는 서비스가 미국에서 한창 인기다.

이 서비스를 통해 음식을 주문하면 요리 방법뿐 아니라 요리 분량에 딱 맞춰 양파 반쪽, 마늘 1/3통 등 적당한 분량을 포장해서 배달한다.

스프리그란 서비스는 유명 쉐프가 만든 점심을 배달해 준다. 많은 쉐프가 점심시간에는 일을 하지 않는다는 점에 착안, 비교적 저렴한 가격으로 음식을 만들어 배달해 주는 서비스다. 쉐프의 집에 초대를 받아 요리를 배우며 집밥을 먹는 서비스는 이미 시작한지 오래다.

런던에서 얼마 전에 오픈한 레스토랑은 옷을 입지 않고 음식을 먹는 공간이다. 이미 몇 년의 예약이 다 찼다고 한다.

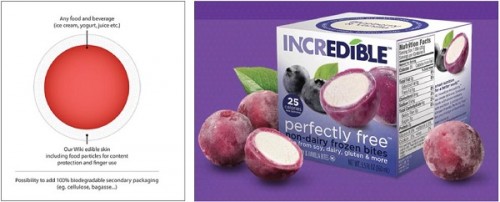

위키셀즈(WikiCells)는 음식 포장에 버려지는 플라스틱의 소비를 없애기 위해서 먹을 수 있는 포장을 계획하고 있는 스타트업이다. 1년에 1400만 톤의 플라스틱 컨테이너와 패키지가 미국의 어느 땅속에 묻힌다(2010 Environmental Protection Agency)는 것은 상상만 하더라도 끔찍한 일이다.

이러한 음식 문화의 드라마틱한 변화는 어디까지 갈 것인가, 신기술의 적용이 우리 삶의 음식 문화를 어떤 방향으로 인도할 것인가를 예상하기 위해 몇 가지 크고 작은 트렌드를 알아본다.

뉴 럭셔리와 스토리

소비자들은 점점 더 특이한 경험을 원하고 있다. 그 경험은 특이함에 머물지 않고 럭셔리와 연결되고 있다.

미슐렝 가이드에서 별을 받은 레스토랑을 방문하는 것에서부터 산소 바를 방문하는 것에 이르기까지 특별한 경험을 통해 얻을 수 있는 ‘신분’을 찾고 있는(Status -Seeking) 소비자 들은 끊임없이 색다른 스토리를 원하고 있다.

태국 방콕의 반얀트리호텔 61층에 있는 문 바(Moon Bar)에서는 유명한 바텐더가 개인의 성향에 맞는 완벽한 칵테일을 선사하고 있다. 이렇게 스토리와 연결된 경험이 계속 지속되기를 원하는 소비자들의 요구는 점점 더 많아지고 있고 특히 개인화 맞춤 서비스는 인기가 식을 줄 모르고 있다.

윌커피(weal coffee)의 대표는 30여 년간 대학의 교수로 일하다가 퇴직 후 취미로 커피공부를 시작했다. 그러다 보니 마시고 있는 커피의 생산 농장이 어디인지, 생산자가 누구인지, 지금 마시고 있는 이 커피를 다른 지역에서는 누가 마시고 있는지 궁금해졌다.

이 같은 모든 궁금증이 사업 아이디어로 발전하게 된 것이다. 어떻게 로스팅을 하면 최고의 맛을 낼 수 있는지, 아메리카노를 마실 때는 어떤 커피가, 카푸치노나 라떼를 마실 때는 어떤 커피와 로스팅이 가장 좋은 맛을 낼 수 있는지를 파악, 개인별 선호도를 반영한 커피머신을 만드는 게 회사의 계획이다.

내가 좋아하는 맛을 정확하게 낼 수 있는 커피머신이 회사에 있다는 것은 생각만으로도 기분 좋은 일이다.

분자 요리(Molecular Gastronomy) 의 발달과 퇴폐 음식(Decadent Food) 경험의 증가는 음식을 단지 먹고 마시는 경험에 머물게 하지 않고 고차원적인 문화의 경험으로 대체했다.

커피 메이커 제조회사인 클로버와 일본의 시폰 바는 엄청난 설비를 투자해 완벽한 커피 만들기에 도전하고 있다. 예술적인 수준에 이르기 위해 엄청나게 공을 들이고 있는 것은 비단 커피 브루잉 만이 아닐 것이다. 완벽한 맛을 내기 위한 과학적 접근, 정확한 세팅 등은 이 문화를 지속적으로 유지하기 위한 기본이다.

이제 럭셔리는 더 이상 새로 나온 루이비통 가방을 가장 먼저 구매하는 것만으로 충족되지 않는다. 다양한 수준의 럭셔리가 존재하며 그것은 단순히 돈으로 해결 될 수 있는 차원을 넘어서고 있다. 구매를 통해 갖는 럭셔리에서 경험을 통해 소비하는 럭셔리로의 변화가 시작된 지 이미 오래다.

아이러니 하게 어쩌면 돈으로 해결할 수 있는 럭셔리가 가장 쉽게 얻을 수 있는 낮은 수준의 럭셔리가 되는 날이 얼마 남지 않았을지 모른다.

데이터와 에코메트릭스(Ecometrics)

뉴 밀레니엄 시대의 소비자들은 어떤 세대보다 데이터 사용에 익숙하다. 먹거리마다 얼마나 많은 물을 소비해야 하는 지를 나타내는 물 발자국 (Water Footprint) 등이 그 예이다.

같은 양의 차와 커피를 생산할 때 커피가 차보다 약 10배 가까운 물이 사용되는 것을 보면서 어떤 소비를 해야 할지를 고려한다. 안전하고, 건강한 소비를 위한 지속가능성 지수는 소비재에 국한되지 않고 제조 과정과 공급망의 지속 가능성까지 포함한다.

굿가이드(GoodGuide)는 이러한 데이터를 수량화, 시각화 해 소비자가 구매 판단을 할 때 참고할 수 있게 도와주는 서비스다. 음식, 세제, 아이용품, 반려동물을 위한 제품들 등의 스코어가 나와 있다.

건강 지수, 환경 지수, 사회 지수의 세 가지로 구분되는데 건강지수는 이 제품이 인체에 미치는 해가 없는지, 음식의 경우 영양이 좋은지에 관한 내용을 검토한 것이다. 또 환경지수는 해당 제품을 만들면서 환경에 미치는 악영향이 있는지에 대한 정보를 계수화 한 것이고 사회지수는 이 제품의 제조회사가 사회적 정책, 관행 등에 어떻게 대응하고 있는 지에 대한 수치이다.

굿가이드가 제품을 구매하는 데 참고할 점수를 제공하는 것처럼 서비스 부문에도 이와 유사한 비즈니스가 있다. 내가 멘토링을 해 주고 있는, 최근 MIT 100K 컴페티션(MIT의 창업가 경진대회)의 준결승에 오른 던굿(DONEgood)이란 서비스가 그 예다.

이 서비스는 지역의 소상인들을 8개의 코드로 나누어 밀레니얼들의 의미 있는 소비를 돕는다. 8개의 항목은 다음과 같다.

. 그린 라이프를 지향하는가

. 지역에서 생산되는 재료를 사용하는가

. 고용인들을 지원하는 프로그램이 있는가

. 로컬 상점인가

. 이익을 사회에 환원하는가

. 채식주의자를 위한 음식을 판매하는가

. 유기농 음식을 취급하는가

. 소수인종 등 다문화를 지원하는가

이 항목들은 밀레니얼들이 생각하는 가치 기준에 맞게 지속적으로 변화하며 발전할 것이다.

에코메트릭스에는 에너지 소비를 빼 놓을 수 없다. 모든 가전 제품에 에너지 소비를 탐색할 수 있는 장치를 만들어 에너지 소비 패턴을 알고 그에 대한 행동의 변화를 이끌어내려는 것이다.

미국과 유럽의 일부에서는 이러한 장비의 설치를 장려해 각각의 제품이 소비하는 에너지의 변화를 소비자들에게 알려주어 에너지 소비를 줄이도록 유도한다.

플렉스 패밀리(Flexfamily)와 공유경제

여러 가지 면에서 앞 세대와 큰 차이를 보이고 있는 베이비 부머들은 가족구성에서도 차이를 보이고 있다. 그들은 자식 또는 제3의 가족과 함께 생활하면서 경제적으로 사회적으로 뒤쳐지지 않는 창조적인 삶을 만들어나가고 있다.

이와 함께 각종 화상 커뮤니케이션과 업무 효율성을 높일 수 있는 각종 서비스 시스템의 발달로 재택 근무가 어느 때 보다 활발하게 진행되고 있다.

이 같은 영향으로 가족의 공간과 업무 공간은 점점 더 특화된 정체성을 잃고 있다. 미래에는 집이라는 공간은 집의 구성원이 변화하는 것처럼 점점 더 가변적인(flex) 공간으로 변화할 것이다.

이미 잠을 자는 공간과 일을 하는 공간의 구분은 쉽게 그 사례를 찾아볼 수 있고 거실, 식탁 등의 사회적 공간은 미팅 공간으로 쉽게 바뀔 수 있도록 계획되고 있다. 또 분위기를 고정시키지 않고 가변성을 강조하기 위해 공간의 일부에 내장 가능한(hidable) 제품이 등장하고 있다.

앞으로는 미혼 남녀들이 모여 사는 공간이 늘어날 것이며 동성연애 커플이 아이를 입양할 수도 있다. 이렇게 되면 거실, 식탁, 부엌(LDK: Living, Dining, Kitchen)으로 구분돼 있는 지금의 공간과 확연히 다른 공간 디자인이 요구될 것이다. 미래의 아파트가 대학의 기숙사와 같이, 많은 리소스를 공유하는 공간으로 디자인될 확률이 높다.

뿐만 아니라 요리 기구도 젠더의 구분이 없는 중성적 디자인이 인기를 끌 것이다. 요리 기구는 누구나 사용할 수 있게 쉽게 정돈할 수 있는 모듈러 시스템의 사용이 늘어날 것이다.

공유 경제의 개념을 통해 CSA(Community Supported Agriculture) 서비스는 이미 우리 곁에 가까이 와 있다. CSA는 근처 농장에 돈을 내고 농장 운영을 지원하고 농장에서 얻은 작물을 수확기간 동안 나누어 받는 서비스다. 집 근처의 마켓이나 카페까지 배달해준다.

미국에서 집밥이란 집에서 만든 양질의 음식을 먹는다는 개념도 중요하지만 다른 사람들과 ‘함께’ 먹는다는 소셜 개념을 훨씬 더 중요하게 여긴다. 함께 음식을 하고 함께 식사를 할 뿐 아니라 새롭게 도시화 되는 삶의 제한을 극복하기 위해 특화된 쿠킹 장비와 도구들을 빌려주는 툴 라이브러리(tool library)가 생겼다.

이러한 시도는 쿠킹 장비를 살 수 있는 경제적 여건이 되지 않아서가 아니다. 일년에 두 세 번 사용할 요리도구를 집집마다 구매해 이것을 양산하고(공장), 운반하고(생산자에서 판매자로), 보관하고(사용하지 않을 때 보관해야 하는 장소의 사용), 처리하는(더 이상 사용하지 않는 제품을 되팔거나 버림) 데 쓰이는 모든 에너지를 줄이자는 에코리빙의 철학에서 비롯된 것이다.

음식 문화의 미래를 읽고 그 트렌드에 맞춰 서비스 사업을 시작하는 것은 단순한 일이 아니다. 그러나 삶의 모든 부문에 걸친 큰 변화의 흐름(Macro trend)을 항상 주시해야 한다.

또 그것을 음식문화와 같이 특정한 부분의 변화에 대입해 변화의 움직임을 유추하는 연습을 꾸준히 한다면 언젠가는 ‘추측한 미래’가 현실로 나타나는 과정을 경험하게 될 것이다. 그 반복적인 연습을 통해 다른 부분의 예측도 충분히 가능하다.

홈런을 위한 훈련

● 에어비앤비가 가지고 올 주거문화의 변화는 무엇일까를 생각해 보자. 그 서비스로 인해 새롭게 필요하게 될 가구를 디자인해 보자.

● 가장 특이한 방법으로 음식을 먹을 수 있는 경험을 디자인 한 뒤 그 내용을 친구와 서로 교환해 보자.

● 밀레니얼들의 소비를 돕기 위해 아마존 웹사이트를 새롭게 디자인해 보자.

이혜진 대표는

해외에서 글로벌 디자인 전략 분야에서 일하고 있는 유일한 한국인인 이혜진 대표는 서울대학에서 산업디자인을 전공하고, 하버드 대학 디자인 대학원에서 석사 학위를 취득했다.

더 밈은 미국 보스톤에서 2006년 창업한 경험 디자인 전략 컨설팅 회사다. IT분야의 기술이해와 사용자 연구, 분야별 전문가들과의 협업을 통해 수많은 선행 프로젝트를 진행했으며 하드웨어와 소프트웨어가 융합할때 가장 핵심적으로 고려되어야 할 것이 "경험"임을 강조한다. 디자이너, 건축가, 심리학자, 인류학자, 컴퓨터 공학자, 인간 환경의 관계 연구자, 저널리스트 출신으로 구성된 탄탄함 팀?을 통해 디자인을 키워드로 하는 새로운 영역과 역할을 지속적으로 발굴한다.

<본 기사는 테크M 제39호(2016년7월) 기사입니다>

미국에서 다양한 식재료를 구매하는 것은 한국인으로서는 상상할 수 없을 만큼 힘들다. 장을 봐서 준비하고 보관처리를 어려워하는 사용자들을 위해 블루 에이프런이라는 서비스가 미국에서 한창 인기다.

이 서비스를 통해 음식을 주문하면 요리 방법뿐 아니라 요리 분량에 딱 맞춰 양파 반쪽, 마늘 1/3통 등 적당한 분량을 포장해서 배달한다.

스프리그란 서비스는 유명 쉐프가 만든 점심을 배달해 준다. 많은 쉐프가 점심시간에는 일을 하지 않는다는 점에 착안, 비교적 저렴한 가격으로 음식을 만들어 배달해 주는 서비스다. 쉐프의 집에 초대를 받아 요리를 배우며 집밥을 먹는 서비스는 이미 시작한지 오래다.

런던에서 얼마 전에 오픈한 레스토랑은 옷을 입지 않고 음식을 먹는 공간이다. 이미 몇 년의 예약이 다 찼다고 한다.

| (위키셀즈의 창업자인 데이비드 에드워드가 개발한 먹을 수 있는 병과 포장.) |

위키셀즈(WikiCells)는 음식 포장에 버려지는 플라스틱의 소비를 없애기 위해서 먹을 수 있는 포장을 계획하고 있는 스타트업이다. 1년에 1400만 톤의 플라스틱 컨테이너와 패키지가 미국의 어느 땅속에 묻힌다(2010 Environmental Protection Agency)는 것은 상상만 하더라도 끔찍한 일이다.

이러한 음식 문화의 드라마틱한 변화는 어디까지 갈 것인가, 신기술의 적용이 우리 삶의 음식 문화를 어떤 방향으로 인도할 것인가를 예상하기 위해 몇 가지 크고 작은 트렌드를 알아본다.

뉴 럭셔리와 스토리

소비자들은 점점 더 특이한 경험을 원하고 있다. 그 경험은 특이함에 머물지 않고 럭셔리와 연결되고 있다.

미슐렝 가이드에서 별을 받은 레스토랑을 방문하는 것에서부터 산소 바를 방문하는 것에 이르기까지 특별한 경험을 통해 얻을 수 있는 ‘신분’을 찾고 있는(Status -Seeking) 소비자 들은 끊임없이 색다른 스토리를 원하고 있다.

태국 방콕의 반얀트리호텔 61층에 있는 문 바(Moon Bar)에서는 유명한 바텐더가 개인의 성향에 맞는 완벽한 칵테일을 선사하고 있다. 이렇게 스토리와 연결된 경험이 계속 지속되기를 원하는 소비자들의 요구는 점점 더 많아지고 있고 특히 개인화 맞춤 서비스는 인기가 식을 줄 모르고 있다.

윌커피(weal coffee)의 대표는 30여 년간 대학의 교수로 일하다가 퇴직 후 취미로 커피공부를 시작했다. 그러다 보니 마시고 있는 커피의 생산 농장이 어디인지, 생산자가 누구인지, 지금 마시고 있는 이 커피를 다른 지역에서는 누가 마시고 있는지 궁금해졌다.

이 같은 모든 궁금증이 사업 아이디어로 발전하게 된 것이다. 어떻게 로스팅을 하면 최고의 맛을 낼 수 있는지, 아메리카노를 마실 때는 어떤 커피가, 카푸치노나 라떼를 마실 때는 어떤 커피와 로스팅이 가장 좋은 맛을 낼 수 있는지를 파악, 개인별 선호도를 반영한 커피머신을 만드는 게 회사의 계획이다.

내가 좋아하는 맛을 정확하게 낼 수 있는 커피머신이 회사에 있다는 것은 생각만으로도 기분 좋은 일이다.

| (소비자들은 단지 특이한 경험을 원하는 데서 한발 더 나아가 스토리와 결합한 경험을 원하고 있다.) |

분자 요리(Molecular Gastronomy) 의 발달과 퇴폐 음식(Decadent Food) 경험의 증가는 음식을 단지 먹고 마시는 경험에 머물게 하지 않고 고차원적인 문화의 경험으로 대체했다.

커피 메이커 제조회사인 클로버와 일본의 시폰 바는 엄청난 설비를 투자해 완벽한 커피 만들기에 도전하고 있다. 예술적인 수준에 이르기 위해 엄청나게 공을 들이고 있는 것은 비단 커피 브루잉 만이 아닐 것이다. 완벽한 맛을 내기 위한 과학적 접근, 정확한 세팅 등은 이 문화를 지속적으로 유지하기 위한 기본이다.

이제 럭셔리는 더 이상 새로 나온 루이비통 가방을 가장 먼저 구매하는 것만으로 충족되지 않는다. 다양한 수준의 럭셔리가 존재하며 그것은 단순히 돈으로 해결 될 수 있는 차원을 넘어서고 있다. 구매를 통해 갖는 럭셔리에서 경험을 통해 소비하는 럭셔리로의 변화가 시작된 지 이미 오래다.

아이러니 하게 어쩌면 돈으로 해결할 수 있는 럭셔리가 가장 쉽게 얻을 수 있는 낮은 수준의 럭셔리가 되는 날이 얼마 남지 않았을지 모른다.

데이터와 에코메트릭스(Ecometrics)

뉴 밀레니엄 시대의 소비자들은 어떤 세대보다 데이터 사용에 익숙하다. 먹거리마다 얼마나 많은 물을 소비해야 하는 지를 나타내는 물 발자국 (Water Footprint) 등이 그 예이다.

같은 양의 차와 커피를 생산할 때 커피가 차보다 약 10배 가까운 물이 사용되는 것을 보면서 어떤 소비를 해야 할지를 고려한다. 안전하고, 건강한 소비를 위한 지속가능성 지수는 소비재에 국한되지 않고 제조 과정과 공급망의 지속 가능성까지 포함한다.

| (굿가이드는 해당상품이 얼마나 환경친화적인지 점수로 보여준다.) |

굿가이드(GoodGuide)는 이러한 데이터를 수량화, 시각화 해 소비자가 구매 판단을 할 때 참고할 수 있게 도와주는 서비스다. 음식, 세제, 아이용품, 반려동물을 위한 제품들 등의 스코어가 나와 있다.

건강 지수, 환경 지수, 사회 지수의 세 가지로 구분되는데 건강지수는 이 제품이 인체에 미치는 해가 없는지, 음식의 경우 영양이 좋은지에 관한 내용을 검토한 것이다. 또 환경지수는 해당 제품을 만들면서 환경에 미치는 악영향이 있는지에 대한 정보를 계수화 한 것이고 사회지수는 이 제품의 제조회사가 사회적 정책, 관행 등에 어떻게 대응하고 있는 지에 대한 수치이다.

굿가이드가 제품을 구매하는 데 참고할 점수를 제공하는 것처럼 서비스 부문에도 이와 유사한 비즈니스가 있다. 내가 멘토링을 해 주고 있는, 최근 MIT 100K 컴페티션(MIT의 창업가 경진대회)의 준결승에 오른 던굿(DONEgood)이란 서비스가 그 예다.

이 서비스는 지역의 소상인들을 8개의 코드로 나누어 밀레니얼들의 의미 있는 소비를 돕는다. 8개의 항목은 다음과 같다.

. 그린 라이프를 지향하는가

. 지역에서 생산되는 재료를 사용하는가

. 고용인들을 지원하는 프로그램이 있는가

. 로컬 상점인가

. 이익을 사회에 환원하는가

. 채식주의자를 위한 음식을 판매하는가

. 유기농 음식을 취급하는가

. 소수인종 등 다문화를 지원하는가

이 항목들은 밀레니얼들이 생각하는 가치 기준에 맞게 지속적으로 변화하며 발전할 것이다.

에코메트릭스에는 에너지 소비를 빼 놓을 수 없다. 모든 가전 제품에 에너지 소비를 탐색할 수 있는 장치를 만들어 에너지 소비 패턴을 알고 그에 대한 행동의 변화를 이끌어내려는 것이다.

미국과 유럽의 일부에서는 이러한 장비의 설치를 장려해 각각의 제품이 소비하는 에너지의 변화를 소비자들에게 알려주어 에너지 소비를 줄이도록 유도한다.

| (던굿이란 서비스는 지역의 소상공인들을 8개의 항목으로 나눠 구매정보를 제공한다.) |

플렉스 패밀리(Flexfamily)와 공유경제

여러 가지 면에서 앞 세대와 큰 차이를 보이고 있는 베이비 부머들은 가족구성에서도 차이를 보이고 있다. 그들은 자식 또는 제3의 가족과 함께 생활하면서 경제적으로 사회적으로 뒤쳐지지 않는 창조적인 삶을 만들어나가고 있다.

이와 함께 각종 화상 커뮤니케이션과 업무 효율성을 높일 수 있는 각종 서비스 시스템의 발달로 재택 근무가 어느 때 보다 활발하게 진행되고 있다.

이 같은 영향으로 가족의 공간과 업무 공간은 점점 더 특화된 정체성을 잃고 있다. 미래에는 집이라는 공간은 집의 구성원이 변화하는 것처럼 점점 더 가변적인(flex) 공간으로 변화할 것이다.

이미 잠을 자는 공간과 일을 하는 공간의 구분은 쉽게 그 사례를 찾아볼 수 있고 거실, 식탁 등의 사회적 공간은 미팅 공간으로 쉽게 바뀔 수 있도록 계획되고 있다. 또 분위기를 고정시키지 않고 가변성을 강조하기 위해 공간의 일부에 내장 가능한(hidable) 제품이 등장하고 있다.

앞으로는 미혼 남녀들이 모여 사는 공간이 늘어날 것이며 동성연애 커플이 아이를 입양할 수도 있다. 이렇게 되면 거실, 식탁, 부엌(LDK: Living, Dining, Kitchen)으로 구분돼 있는 지금의 공간과 확연히 다른 공간 디자인이 요구될 것이다. 미래의 아파트가 대학의 기숙사와 같이, 많은 리소스를 공유하는 공간으로 디자인될 확률이 높다.

뿐만 아니라 요리 기구도 젠더의 구분이 없는 중성적 디자인이 인기를 끌 것이다. 요리 기구는 누구나 사용할 수 있게 쉽게 정돈할 수 있는 모듈러 시스템의 사용이 늘어날 것이다.

공유 경제의 개념을 통해 CSA(Community Supported Agriculture) 서비스는 이미 우리 곁에 가까이 와 있다. CSA는 근처 농장에 돈을 내고 농장 운영을 지원하고 농장에서 얻은 작물을 수확기간 동안 나누어 받는 서비스다. 집 근처의 마켓이나 카페까지 배달해준다.

미국에서 집밥이란 집에서 만든 양질의 음식을 먹는다는 개념도 중요하지만 다른 사람들과 ‘함께’ 먹는다는 소셜 개념을 훨씬 더 중요하게 여긴다. 함께 음식을 하고 함께 식사를 할 뿐 아니라 새롭게 도시화 되는 삶의 제한을 극복하기 위해 특화된 쿠킹 장비와 도구들을 빌려주는 툴 라이브러리(tool library)가 생겼다.

이러한 시도는 쿠킹 장비를 살 수 있는 경제적 여건이 되지 않아서가 아니다. 일년에 두 세 번 사용할 요리도구를 집집마다 구매해 이것을 양산하고(공장), 운반하고(생산자에서 판매자로), 보관하고(사용하지 않을 때 보관해야 하는 장소의 사용), 처리하는(더 이상 사용하지 않는 제품을 되팔거나 버림) 데 쓰이는 모든 에너지를 줄이자는 에코리빙의 철학에서 비롯된 것이다.

음식 문화의 미래를 읽고 그 트렌드에 맞춰 서비스 사업을 시작하는 것은 단순한 일이 아니다. 그러나 삶의 모든 부문에 걸친 큰 변화의 흐름(Macro trend)을 항상 주시해야 한다.

또 그것을 음식문화와 같이 특정한 부분의 변화에 대입해 변화의 움직임을 유추하는 연습을 꾸준히 한다면 언젠가는 ‘추측한 미래’가 현실로 나타나는 과정을 경험하게 될 것이다. 그 반복적인 연습을 통해 다른 부분의 예측도 충분히 가능하다.

홈런을 위한 훈련

● 에어비앤비가 가지고 올 주거문화의 변화는 무엇일까를 생각해 보자. 그 서비스로 인해 새롭게 필요하게 될 가구를 디자인해 보자.

● 가장 특이한 방법으로 음식을 먹을 수 있는 경험을 디자인 한 뒤 그 내용을 친구와 서로 교환해 보자.

● 밀레니얼들의 소비를 돕기 위해 아마존 웹사이트를 새롭게 디자인해 보자.

이혜진 대표는

해외에서 글로벌 디자인 전략 분야에서 일하고 있는 유일한 한국인인 이혜진 대표는 서울대학에서 산업디자인을 전공하고, 하버드 대학 디자인 대학원에서 석사 학위를 취득했다.

더 밈은 미국 보스톤에서 2006년 창업한 경험 디자인 전략 컨설팅 회사다. IT분야의 기술이해와 사용자 연구, 분야별 전문가들과의 협업을 통해 수많은 선행 프로젝트를 진행했으며 하드웨어와 소프트웨어가 융합할때 가장 핵심적으로 고려되어야 할 것이 "경험"임을 강조한다. 디자이너, 건축가, 심리학자, 인류학자, 컴퓨터 공학자, 인간 환경의 관계 연구자, 저널리스트 출신으로 구성된 탄탄함 팀?을 통해 디자인을 키워드로 하는 새로운 영역과 역할을 지속적으로 발굴한다.

<본 기사는 테크M 제39호(2016년7월) 기사입니다>

-

음식문화를 보면 미래가 열린다[테크M = 이혜진 더 밈 대표] 요즘 미국에서는 병아리가 닭이 돼 식탁에 올라오기까지 어떤 과정을 거치는지를 보여주는 비디오가 연일 페이스북에 올라오고 있다. 송아지가 소로 자라기까지의 비 인간적인( 비 자연적인) 과정을 보여주는 사진도 올라온다. 오븐전자레인지로 간편하게 음식을 만들기 위한 실리콘 소재의 각종 조리기구가 시장에 나오고 있다. 미국에서 다양한 식재료를 구매하는 것은 한국인으로서는 상상할 수 없을 만큼 힘들다. 장을 봐서 준비하고 보관처리를 어려워하는 사용자들을 위해 블루 에이프런이라는 서비스가 미국에서 한창 인2016-07-18 14:40:09이혜진 더 밈(The MEME) 대표

음식문화를 보면 미래가 열린다[테크M = 이혜진 더 밈 대표] 요즘 미국에서는 병아리가 닭이 돼 식탁에 올라오기까지 어떤 과정을 거치는지를 보여주는 비디오가 연일 페이스북에 올라오고 있다. 송아지가 소로 자라기까지의 비 인간적인( 비 자연적인) 과정을 보여주는 사진도 올라온다. 오븐전자레인지로 간편하게 음식을 만들기 위한 실리콘 소재의 각종 조리기구가 시장에 나오고 있다. 미국에서 다양한 식재료를 구매하는 것은 한국인으로서는 상상할 수 없을 만큼 힘들다. 장을 봐서 준비하고 보관처리를 어려워하는 사용자들을 위해 블루 에이프런이라는 서비스가 미국에서 한창 인2016-07-18 14:40:09이혜진 더 밈(The MEME) 대표 -

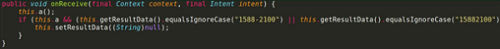

시만텍 “한국 금융기관 겨냥 모바일 악성코드 주의”시만텍코리아는 스마트폰에서 카드정보 탈취 후 통화 제한 기능으로 은행 신고를 막는 변종 안드로이드 악성코드가 등장했다고 18일 밝혔다. 이 악성코드는 한국과 러시아의 금융기관을 표적으로 삼고 있어 국내 안드로이드폰 사용자들의 각별한 주의가 요구된다.시만텍은 지난 3월 등장한 안드로이드 악성코드 ‘페이크뱅크.B'의 새로운 변종이 기존 악성코드보다 진화해 카드정보 탈취와 함께 통화 제한 기능을 갖고 있다고 설명했다. 공격자는 악성코드를 통해 스마트폰의 신용카드 정보를 탈취한 후 사용자가2016-07-18 14:40:07강진규 기자

시만텍 “한국 금융기관 겨냥 모바일 악성코드 주의”시만텍코리아는 스마트폰에서 카드정보 탈취 후 통화 제한 기능으로 은행 신고를 막는 변종 안드로이드 악성코드가 등장했다고 18일 밝혔다. 이 악성코드는 한국과 러시아의 금융기관을 표적으로 삼고 있어 국내 안드로이드폰 사용자들의 각별한 주의가 요구된다.시만텍은 지난 3월 등장한 안드로이드 악성코드 ‘페이크뱅크.B'의 새로운 변종이 기존 악성코드보다 진화해 카드정보 탈취와 함께 통화 제한 기능을 갖고 있다고 설명했다. 공격자는 악성코드를 통해 스마트폰의 신용카드 정보를 탈취한 후 사용자가2016-07-18 14:40:07강진규 기자 -

이노그리드, 공공 클라우드 서비스 사업 출사표KT에 이어 클라우드 컴퓨팅 전문기업 이노그리드가 공공 클라우드 서비스 제공 사업에 나서기로 결정했다.이노그리드(대표 조호견)는 하반기 공공 클라우드 시장 진입을 위해 코리아서버호스팅(대표 조명래)과 클라우드데이터센터(CDC) 공동사업을 위한 전략적 업무제휴를 채결했다고 18일 밝혔다.(조호견 이노그리드 대표(왼쪽), 조명래 코리아서버호스팅 대표이 클라우드데이터센터 공동 사업을 이한 업무협약을 체결한 후 기념촬영하고 있다.)이노그리드는 하반기 CDC 구축을 통한2016-07-18 14:40:04강진규 기자

이노그리드, 공공 클라우드 서비스 사업 출사표KT에 이어 클라우드 컴퓨팅 전문기업 이노그리드가 공공 클라우드 서비스 제공 사업에 나서기로 결정했다.이노그리드(대표 조호견)는 하반기 공공 클라우드 시장 진입을 위해 코리아서버호스팅(대표 조명래)과 클라우드데이터센터(CDC) 공동사업을 위한 전략적 업무제휴를 채결했다고 18일 밝혔다.(조호견 이노그리드 대표(왼쪽), 조명래 코리아서버호스팅 대표이 클라우드데이터센터 공동 사업을 이한 업무협약을 체결한 후 기념촬영하고 있다.)이노그리드는 하반기 CDC 구축을 통한2016-07-18 14:40:04강진규 기자