TECH M

×

TECH M

특허, 혁신의 동반자인가 파괴자인가

2016-07-22이성상 목원대학교 기술마케팅학과 교수

둘 이상의 출원인이 동일한 발명에 대해 같은 날 특허출원을 했다고 가정해보자. 누가 특허를 받을 수 있을까?

특허법은 이와 같은 경우 특허출원인 간에 협의해 정한 하나의 출원인만이 특허를 받을 수 있고, 협의가 성립하지 않거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 출원인도 그 발명에 대해 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다. 특허제도의 본질은 권리의 배타적 소유에 있다는 것을 보여주는 것이다.

특허제도의 배타적 소유권 인정은 발명을 통해 얻게 되는 이윤의 독점을 가능하게 했고, 이윤의 독점은 새로운 발명을 촉진하고, 기술혁신을 이끄는 강력한 인센티브로 작용했다.

더욱이 특허제도는 출원 이후 1년 6개월이 지나면 그 내용을 공개하도록 함으로써 기술 정보의 사회적 확산과 이를 활용한 새로운 기술개발을 촉진하는 역할도 하고 있다.

인위적인 독점을 반대하는 반특허운동이 확산되면서 1800년대 중·후반에 특허제도를 폐지한 경험이 있는 네덜란드나 스위스가 다시 특허제도를 채택한 것은 혁신의 강력한 인센티브로써 그 필요성을 인정했기 때문이다.

배타적 소유권 인정의 양면성

그런데 특허제도의 본질적 속성인 배타적 소유권이 오히려 기술혁신 및 그 성과의 사회적 확산을 저해하는 원인이 되고 있다고 비판하는 목소리가 커지고 있다.

이러한 비판의 근거는 특허권 문제 때문에 시장 실패가 일어나거나 사회적 후생 감소를 초래한 사례이다. 핵심 특허의 특허기간 만료 이후에 제품시장이 활성화된 3D 프린터나 특허권 매입 이후 과도한 약값 인상으로 폭리를 취한 튜링제약의 마틴 슈크렐리 등은 특허권의 역기능에 대한 논쟁을 일으킨 사례들이다.

특허가 혁신을 촉진하는지 또는 저해하는지에 대한 논쟁은 오래됐으며, 각각의 주장을 뒷받침하는 논거나 실증사례도 쉽게 찾아볼 수 있다. 따라서 중요한 것은 어떻게 하면 특허가 혁신활동에 미치는 순기능을 강화하고, 역기능을 완화시킬 것인가를 고민하는 것이다.

우리 환경 맞춰 특허제도 바꿔야

이는 결국 특허제도의 변화가 필요하다는 것으로 귀결된다. 특허제도의 변화를 모색함에 있어 우리는 특허제도의 가변성을 이해해야 한다.

첫째, 특허제도는 시간적 가변성을 갖고 있다. 미국의 경우 같은 국가(공간) 내에서도 1980년을 기점으로 특허권 보호는 판이하게 달라졌다. 미국 경제를 이끌어오고 있던 기존 제조업의 경쟁력 약화와 새로운 기술집약산업의 성장이 특허권 보호를 위한 정책과 제도의 강화로 이어진 것이다.

마찬가지로 우리 특허제도의 변화가 필요하다면 우리나라의 산업활동, 기술개발활동의 변화를 면밀히 분석한 결과에 기초해 특허제도를 변화, 발전시켜 나가야 한다.

둘째, 특허제도는 공간적 가변성을 갖고 있다. 특허제도는 각 국가의 특수한 환경, 산업 특성, 문화 등을 반영할 수밖에 없다.

특허제도의 본질적 가치는 유지하면서도 사회적 후생의 손실을 초래하는 특허권 남용 행위를 통제하는 방향으로 특허정책을 펴고 있는 미국의 사례는 시사하는 바가 크다. 다만, 미국의 사례를 참고할 필요는 있지만 미국과 우리나라는 산업 환경이 다르다는 것을 항상 고려해야 한다.

역설적이게도 특허가 혁신활동에 미치는 순기능을 강화하기 위해서는 특허제도가 혁신을 저해하는 역기능도 갖고 있음을 충분히 인지해야 한다.

동시에 특허제도의 본질적 가치는 유지하면서도 우리나라의 산업 및 기술개발 활동의 변화, 환경적 특성 등을 반영해 특허제도를 발전시켜 나가려는 노력이 필요하다.

<본 기사는 테크M 제39호(2016년7월) 기사입니다>

-

다양한 얼굴의 IP, 큰 눈으로 흐름을 봐라지적재산권(Intellectual Property) 분쟁이 세계적으로 계속되고 있다. 구글 대 오라클의 분쟁, HTC 대 노키아의 분쟁이 진행되고 있고, 화웨이도 삼성전자를 제소, 특허전쟁에 뛰어 들었다. 특허 분쟁의 주무대인 미국의 특허 소송건수는 꾸준히 늘어났다. 2013년부터 본격 적용된 특허 개혁법(American Invent Act)과 소프트웨어 특허를 심각하게 제한한 앨리스 판결의 영향으로 2014년의 소송건수는 줄었지만, 그 다음해부터는 다시 늘어났다. 이처럼 특허 등 IP에 대한 분쟁이 늘어남에 따라 최악의 경우 기2016-07-22 01:40:03이재호 미국 특허변호사

다양한 얼굴의 IP, 큰 눈으로 흐름을 봐라지적재산권(Intellectual Property) 분쟁이 세계적으로 계속되고 있다. 구글 대 오라클의 분쟁, HTC 대 노키아의 분쟁이 진행되고 있고, 화웨이도 삼성전자를 제소, 특허전쟁에 뛰어 들었다. 특허 분쟁의 주무대인 미국의 특허 소송건수는 꾸준히 늘어났다. 2013년부터 본격 적용된 특허 개혁법(American Invent Act)과 소프트웨어 특허를 심각하게 제한한 앨리스 판결의 영향으로 2014년의 소송건수는 줄었지만, 그 다음해부터는 다시 늘어났다. 이처럼 특허 등 IP에 대한 분쟁이 늘어남에 따라 최악의 경우 기2016-07-22 01:40:03이재호 미국 특허변호사 -

특허, 혁신의 동반자인가 파괴자인가둘 이상의 출원인이 동일한 발명에 대해 같은 날 특허출원을 했다고 가정해보자. 누가 특허를 받을 수 있을까 특허법은 이와 같은 경우 특허출원인 간에 협의해 정한 하나의 출원인만이 특허를 받을 수 있고, 협의가 성립하지 않거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 출원인도 그 발명에 대해 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다. 특허제도의 본질은 권리의 배타적 소유에 있다는 것을 보여주는 것이다. 특허제도의 배타적 소유권 인정은 발명을 통해 얻게 되는 이윤의 독점을 가능하게 했고, 이윤의 독점은 새로운 발명을 촉진하고, 기술혁신을 이끄2016-07-22 01:40:01이성상 목원대학교 기술마케팅학과 교수

특허, 혁신의 동반자인가 파괴자인가둘 이상의 출원인이 동일한 발명에 대해 같은 날 특허출원을 했다고 가정해보자. 누가 특허를 받을 수 있을까 특허법은 이와 같은 경우 특허출원인 간에 협의해 정한 하나의 출원인만이 특허를 받을 수 있고, 협의가 성립하지 않거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 출원인도 그 발명에 대해 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다. 특허제도의 본질은 권리의 배타적 소유에 있다는 것을 보여주는 것이다. 특허제도의 배타적 소유권 인정은 발명을 통해 얻게 되는 이윤의 독점을 가능하게 했고, 이윤의 독점은 새로운 발명을 촉진하고, 기술혁신을 이끄2016-07-22 01:40:01이성상 목원대학교 기술마케팅학과 교수 -

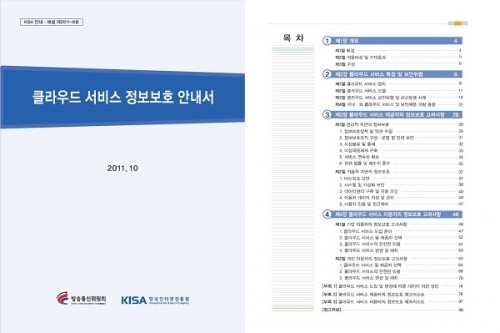

KISA, 5년만에 클라우드 보안안내서 개정 추진한국인터넷진흥원(KISA)이 5년만에 ‘클라우드 서비스 정보보호 안내서’ 개정을 추진한다.21일 클라우드 컴퓨팅 업계 관계자들에 따르면, KISA가 올해 연말까지 클라우드 서비스 정보보호 안내서를 전면 개편할 예정이다.2011년 10월 방송통신위원회와 KISA는 클라우드 서비스 제공자와 이용자 보호를 위해 이 안내서를 제정했다. 안내서에는 클라우드 서비스 특징 및 보안위협, 서비스 제공자의 정보보호 고려사항, 서비스 이용자의 정보보호 고려사항 등이 담겨있다.하지만 2011년2016-07-21 22:10:01강진규 기자

KISA, 5년만에 클라우드 보안안내서 개정 추진한국인터넷진흥원(KISA)이 5년만에 ‘클라우드 서비스 정보보호 안내서’ 개정을 추진한다.21일 클라우드 컴퓨팅 업계 관계자들에 따르면, KISA가 올해 연말까지 클라우드 서비스 정보보호 안내서를 전면 개편할 예정이다.2011년 10월 방송통신위원회와 KISA는 클라우드 서비스 제공자와 이용자 보호를 위해 이 안내서를 제정했다. 안내서에는 클라우드 서비스 특징 및 보안위협, 서비스 제공자의 정보보호 고려사항, 서비스 이용자의 정보보호 고려사항 등이 담겨있다.하지만 2011년2016-07-21 22:10:01강진규 기자