TECH M

TECH M

중국의 기술굴기와 이노베이션

올해 초 미국 라스베이거스에서 열린 국제전자제품박람회(CES)는 매년 그렇듯이 각국 기업들의 치열한 기술경쟁현장 그 자체였다.

그중에서도 특히 두드러진 건 중국의 소위 기술굴기. 무인주차 안내원 역할로 최고 인기를 모은 나인봇의 인공로봇 ‘루모(Loomo)’, 360도 회전 가상현실(VR) 카메라로 유명해진 ‘인스타360’, 일개 스타트업으로 자율주행 자동차의 독특한 디자인을 선보인 위스커지 등에 세계의 시선이 몰렸다고 한다.

하긴 올해 3800여 개의 CES 참가기업 중 중국기업이 무려 1300여 곳으로 34%라니 그럴 만도 하다. ‘대중창업, 만인혁신(大衆創業, 萬衆創新)’의 슬로건을 내세운 중국 정부의 창업 정책이 꽃을 피워내고 있다는 느낌이다.

꽃 피우는 중국의 창업 정책

최근 중국의 기술혁신속도는 놀랍다. 2만㎞에 달하는 중국내 고속철도를 필두로 지난해 6월 중국산 여객기 ARJ21-700이 상하이-청두 운항을 개시했다.

지난해 8월엔 세계 최초의 양자 통신위성 ‘모쯔’를 쏘아 올리는 등 장비제조업에서 독자적인 신기술 성공사례를 보여주고 있다.

드론 제조에 있어 세계 최대 업체인 DJI는 미국시장의 점유율이 50%, 그의 경쟁상대인 광저우의 이항은 작년 1월 세계 최초로 유인 드론 ‘이항184’를 선보인 바 있다. 특히 화웨이는 중국 이노베이션의 상징이다.

중국내는 물론, 유럽, 미국, 러시아, 중동 등에 16개의 연구개발 거점과 28개의 이노베이션센터를 갖고 있는 중국 브랜드 1위 기업이기도 하다.

바이두, 알리바바, 텐센트 등 3사도 인터넷 업계에서 세계적인 지명도를 얻고 있으며, 인터넷플러스전략을 기반으로 날로 확장되고 있는 공유경제는 새로운 수익모델로 중국내의 다른 산업에 커다란 충격을 주고 있다.

디디추싱이 시작한 자가용차의 탑승서비스 이용자수는 작년에만 13억 명으로 가히 교통혁명이라 불릴 만하다.

5~6년 전만 해도 제조대국일진 몰라도 제조강국은 아니라던 중국의 기술력이 어떻게 이렇게 급상승했을까. 물론 민간업체의 경쟁을 통한 혁신이 가장 중요한 성공요인임에는 틀림없다.

하지만 전문가들은 그 배후에 있는 중국 정부의 일관된 정책 노력이 크게 주효했다고 보고 있다. 중국은 2000년대 초까지 세계의 공장으로서 경제발전을 위한 기술혁신을 ‘시장과 기술을 바꾸는 정책(市場換技術政策)’ 하에 외국의 기술도입과 모방에 의존해 왔다.

그러나 임금상승으로 가격경쟁력에 문제가 생긴데다, 지적소유권이란 국제 특허문제에 봉착하면서 정책을 완전히 바꿔버렸다. 소위 이노베이션 국가로의 전환이다.

중국은 계획을 세울 때 보통 10년 이상이다. 2006년 ‘국가 중장기 과학기술발전계획(2006~2020년)’을 세우면서 2020년까지 세계 톱 수준의 기술력 보유목표를 선언했고, 그 후 과학기술 최우선정책을 지속해왔다. 그 결과 이처럼 빠른 이노베이션 성과를 얻고 있는 셈이다.

현 시진핑 정부는 아예 성장속도보다 성장의 질, 즉 경쟁력을 더 중시하는 ‘신상태경제’란 캐치프레이즈를 내건 상태다. 구체적으론 두 가지 정책이 핵심이다.

첫째, 제조업을 중심으로 하는 기존 산업의 업그레이드 정책으로, 2015년 3월 양회 때 발표한 ‘제조2025’를 꼽는다. 향후 10년간 공업화와 정보화의 융합으로 제조업을 스마트화, 네트워크화 및 디지털화함으로써 지금까지의 제조대국에서 제조강국으로 탈바꿈하겠다는 목표다.

둘째, 소셜 이노베이션과 오픈 이노베이션의 중요성을 간파한 리커창 총리가 2014년 9월 발표한 ‘대중창업정책’과 이를 뒷받침하기 위한 ‘인터넷플러스정책’이다. 주요 내용에는 모바일 인터넷, 빅데이터와 제조업의 융합, 전자상거래와 인터넷금융, 즉 핀테크의 발전, IT기업에 의한 직구, 역직구를 활용한 해외진출 등이 포함돼 있다.

인터넷플러스정책은 비용과 시간을 절감할 수 있는 인터넷 창업의 활성화, 인터넷과 다른 산업의 연결, 즉 O2O(Online to Offline) 비즈니스를 촉진시켜 산업간 경계를 허물고 치열한 경쟁을 통해 효율성을 높이고 있다.

물론 산업영역이 없어짐으로써 새롭고 다양한 수익모델이 나오고, 그에 따라 창업과 고용창출 효과도 얻고 있다는 시장평가다.

중국 4위 도시 된 선전의 비약

기술을 집중, 육성할 수 있는 특구를 지정해 집약효과와 규모의 경제를 달성한 점도 높게 평가된다. 대표사례는 선전이다. 1970년대까지 조그만 어촌에 불과했던 선전이 1980년대 들어 개혁개방이 본격화될 때 경제특구로 지정되면서 30년 이상 고성장을 거듭해왔다.

1980년에서 2015년까지 선전의 국내총생산(GDP) 성장률은 연평균 23%. 중국 전체 평균 9.7%, 베이징 10.1%, 상하이 9.9%에 비해 압도적으로 높다.

인구도 같은 기간 33만 명에서 1138만 명으로 거의 40배 늘어났고, 2015년 GDP는 1조7503억 위안으로 주요 도시 중 상하이, 베이징, 광저우에 이어 4위를 기록했다. 수출은 1993년 이래 줄곧 1위를 기록하고 있다.

시장에선 선전이 이노베이션 거점으로 떠오르게 된 이유로 다음 몇 가지를 꼽는다.

첫째, 주요 산업의 공급체인을 갖추고 있다. 전자, 자동차 등 대표적 산업의 연구개발(R&D) 센터는 물론 부품 생산에서 조립까지 전 공급체인이 구비돼 있다. 차로 1시간이면 거의 모든 부품과 재료 조달이 가능하다. 규모의 경제성과 범위의 경제성을 갖췄기 때문에 ‘하드웨어의 실리콘밸리’라고 불린다.

둘째, 아이러니컬하지만 모방학습을 통한 이노베이션이다. 선전은 주문자상표부착생산(OEM) 등의 과정으로 해외 기술을 빠르게 소화·흡수하는 도시로 유명하다. 일부에선 ‘짝퉁 세계 1위’라고 깎아내리고 있지만 이제 ‘모방의 도시’란 오명을 벗고 ‘이노베이션의 도시’로 발돋움하고 있다.

셋째, 외부 인구와 젊은이가 많다. 선전 인구 중 선전에 호적을 둔 인구는 전체의 31.2%. 그나마 일 때문에 호적을 취득한 사람이 많아 출생 기준으로 하면 외부 인구가 90% 이상이라고 한다. 특히 중국뿐 아니라 세계 도처에서 취직과 창업을 목적으로 하는 젊은이들이 몰려들어 생산가능인구(15~64세)의 비중도 88.4%로, 중국 전국 평균 74.5%보다 훨씬 높다.

어느 국가든 경제와 사회가 활발해지려면 창업과 이노베이션이 필수다. 이노베이션은 신기술과 신제품이란 좁은 뜻이 아니라, 슘페터 말과 같이 ‘기술과 시장의 융합’이라는 좀 더 넓은 뜻으로 봐야한다.

따라서 이노베이션은 기술을 이용해 시장을 만드는 것을 목표로 해야 하고, 그런 점에서 중국이 시장 창출을 위한 인프라로서 모바일, 인터넷플러스정책, 지역특구육성책을 과감하게 펴나가는 점은 높이 평가할 만하다.

<본 기사는 테크M 제46호(2017년 2월) 기사입니다>

-

스마트홈 핵심 허브 유력 후보 ‘아몬드3’2017년 CES의 중심은 단연 아마존의 ‘알렉사(Alexa)’였다. ‘Alexa Everywhere’라고 할 만큼 많은 알렉사 연동 제품이 전시됐다. 그 중 ‘아몬드3(Almond3, www.securifi.com/rg)’가 스마트홈의 핵심 허브가 될 것으로 예측돼 소개한다. 아몬드3는 와이파이(WiFi) 무선공유기(AP)에 홈허브 기능을 결합한 기기로, 홈 기기와 홈 네트워크를 음성(Alexa)으로 제어할 수 있는 기기이다. 게다가 아몬드3는 터치 디스플레2017-02-09 11:43:26백승화 KT 융합기술원 기술전략팀 책임연구원

스마트홈 핵심 허브 유력 후보 ‘아몬드3’2017년 CES의 중심은 단연 아마존의 ‘알렉사(Alexa)’였다. ‘Alexa Everywhere’라고 할 만큼 많은 알렉사 연동 제품이 전시됐다. 그 중 ‘아몬드3(Almond3, www.securifi.com/rg)’가 스마트홈의 핵심 허브가 될 것으로 예측돼 소개한다. 아몬드3는 와이파이(WiFi) 무선공유기(AP)에 홈허브 기능을 결합한 기기로, 홈 기기와 홈 네트워크를 음성(Alexa)으로 제어할 수 있는 기기이다. 게다가 아몬드3는 터치 디스플레2017-02-09 11:43:26백승화 KT 융합기술원 기술전략팀 책임연구원 -

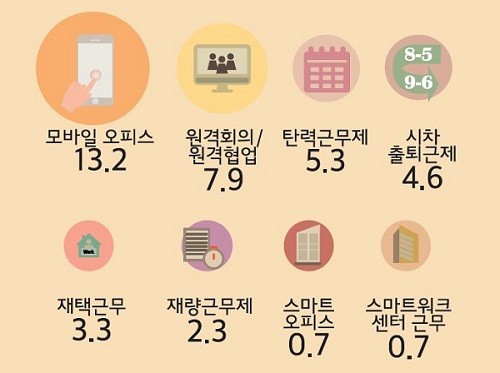

스마트워크 효과 불구 도입은 여전히 저조스마트워크를 적용한 기업들은 효과를 보고 있는 것으로 조사됐지만, 여전히 스마트워크를 도입한 기업 비율은 낮은 것으로 나타났다.미래창조과학부와 한국정보화진흥원은 8일 국내 민간분야 스마트워크 인지도와 이용 현황을 조사한 ‘2016년 스마트워크 실태조사 결과’를 발표했다.이번 조사 결과, 스마트워크를 운영하고 있는 기업의 관리자 98.5%가 스마트워크 운영 효과가 있다고 응답했다. 구체적으로 업무 효율성 증진, 업무 연속성 향상 등에서 효과가 크다고 답했다.스마트워크 이용 경험2017-02-09 08:01:59강동식 기자

스마트워크 효과 불구 도입은 여전히 저조스마트워크를 적용한 기업들은 효과를 보고 있는 것으로 조사됐지만, 여전히 스마트워크를 도입한 기업 비율은 낮은 것으로 나타났다.미래창조과학부와 한국정보화진흥원은 8일 국내 민간분야 스마트워크 인지도와 이용 현황을 조사한 ‘2016년 스마트워크 실태조사 결과’를 발표했다.이번 조사 결과, 스마트워크를 운영하고 있는 기업의 관리자 98.5%가 스마트워크 운영 효과가 있다고 응답했다. 구체적으로 업무 효율성 증진, 업무 연속성 향상 등에서 효과가 크다고 답했다.스마트워크 이용 경험2017-02-09 08:01:59강동식 기자 -

미래부, 블록체인 실증사업 추진…IoT 적용방안 모색블록체인 기반의 신규 서비스 개발을 지원하는 블록체인 시범사업이 추진된다.미래창조과학부와 한국정보화진흥원(NIA)은8일 서울 중구 한국정보화진흥원 서울사무소에서 '2017 ICT융합사업 설명회'를 열고, 스마트홈, 헬스케어·웰니스, 스마트카톡(Car-Talk), 사물인터넷(IoT) 등 올해 추진하는 ICT융합 사업에 대한 설명이 이뤄졌다.특히 이날 설명회에서 미래부에서 처음 추진하는 블록체인 시범사업이 소개됐다. 블록체인을 IoT에 적용하는 방안을 모색하는 IoT 융합2017-02-08 17:48:43도강호 기자

미래부, 블록체인 실증사업 추진…IoT 적용방안 모색블록체인 기반의 신규 서비스 개발을 지원하는 블록체인 시범사업이 추진된다.미래창조과학부와 한국정보화진흥원(NIA)은8일 서울 중구 한국정보화진흥원 서울사무소에서 '2017 ICT융합사업 설명회'를 열고, 스마트홈, 헬스케어·웰니스, 스마트카톡(Car-Talk), 사물인터넷(IoT) 등 올해 추진하는 ICT융합 사업에 대한 설명이 이뤄졌다.특히 이날 설명회에서 미래부에서 처음 추진하는 블록체인 시범사업이 소개됐다. 블록체인을 IoT에 적용하는 방안을 모색하는 IoT 융합2017-02-08 17:48:43도강호 기자